与大师有约~解《金刚经注音版》智慧

《金刚经》是一部流行极为普遍的大乘经典,

六祖惠能大师就是听了本经「应无所住而生其心」而开悟的,

而经文所说「凡所有相皆是虚妄」,

直破人心认假成真的执迷,开启般若空的智慧观。

可曾想像过从179亿公里远外的太空,转身回头看看地球是怎样光景?1977年美国太空总署NASA发射了航海家一号,已在太空中漫游三十五年,如今已经抵达太阳系的边缘。日前NASA发布航海家一号,从179亿公里外拍摄的地球照片,照片中的蓝色星球,在浩瀚的宇宙里,看起来渺小有如一粒沙尘。

这不但颠覆一般人对地球的印象,也如同《金刚经》所说:「佛说微尘众,即非微尘众,是名微尘众。」「如来所说三千大千世界,则非世界,是名世界。」《金刚经》说世界是一合相,一切现象都是因缘所生,今天我们在地球所看到的森罗万象,在179亿公里外的因缘下,所呈现的却是一粒沙尘,这道理人人都懂,但透过科学照片呈现,仍令人惊艳不已。

能断一切烦恼

《金刚经》自鸠摩罗什翻译为汉文后,在中国佛教界流行极为普遍,尤其禅宗五祖弘忍及六祖惠能的弘扬,使得《金刚经》成为禅宗学人的日常诵读课本。到了宋代,出家众的考试中,还有《金刚经》一科,由此可见《金刚经》所受到的重视。即使今天仍是佛教徒喜欢读诵的经典,就连知识分子也都喜欢阅读,美学大师蒋勋就把《金刚经》当作每天晨起静修时念诵的早课,他说:「每天的念诵带给我平静喜悦,是一天里最开心的时刻。」

尽管如此,由于该经旨在论述成道境界,即无上正等正觉,在佛教中亦为「不可说境界」,故文字虽简练优美,却足以提举般若学的纲要,在阅读上并不容易理解,加上名相之繁杂,叙述之反复,都使得《金刚经》如万丈高墙,让人不得其门而入。

佛法讲缘起法,认为世间一切现象具有不断变动的无常本质,凡意识所能够感受、构造的一切,都叫作「假名」,在《金刚经》中则被称作「相」。但是人们顽固地执著自我和外部客观世界是真实的,由此造作无量无边的身、口、意三业,并受三业的牵引、拖累而烦恼不断。

而《金刚经》主要讲述的空性,就是要破除这些烦恼,经中大量使用「非相」、「非法」等句子否定世间一切,就是要人离相、不住于相。如同圣严法师在《金刚经讲记》一书中所说:「心有所住,即离无上菩提之心;心能降伏,即是无上菩提之心。」唯有不执著这些「相」才能体验真理,真正得到自由。

不过,知识上的道理不等于现实生活,众生普遍被相所绑缚,对于经文所说「凡所有相,皆是虚妄」,难免要生起疑惑,就连佛陀自己在《金刚经》里都要说:「若复有人,得闻是经,不惊、不怖、不畏,当知是人,甚为希有。」

片言只语也能受用无穷

不只经文要义难以置信,经文呈现方式也令人难懂。凡读过《金刚经》的人,都有一种感觉,对于经文的主要精神还能理解,但细读下去,对于每个细节的叙述则不甚了解,甚至感到矛盾、困惑,看似否定一切,又不尽如此。经中多次把「法」、「非法」,「相」、「非相」列举,如说「无法相,亦无非法相」、「不应取法,不应取非法」、「法尚应舍,何况非法」、「如来所说法,皆不可取、不可说;非法、非非法」等等,反复的言论,不只一般初学者困惑,在《金刚经》初译时期,南北朝高僧还将该经视为在义理上有严重缺点的「不了义经」。

「这就是《金刚经》的特色,它虽阐扬空性,但绝非对『有』的简单否定。」法鼓山国际发展处监院果见法师强调,把《金刚经》的「非法」、「非相」简单地解释为「不存在」或者「空无」是不准确的,那将连因缘果报等世间真理都彻底毁坏。

法师指出《金刚经》的否定是站在超越的立场上进行否定:「如果你以为《金刚经》否定这,那你就陷入圈套;但如果你以为,《金刚经》不是在否定这,当念头一起,你又陷入另一个圈套。」果见法师笑说经文里充满著很多的圈套,往往提供了新的概念,马上又打破那个概念,透过不断反复的思辨,突显出一切法的无常、无定性,只有不断的超越、放下、不执著,才能领会个中妙义。

喜读《金刚经》的华梵大学佛教学系系主任李治华,也笑说自己一开始对经文似懂非懂,但读《金刚经》就像与佛陀及须菩提两位大师学习,每次都有不同的体会。

除了高深的奥义,要如何在生活中实践般若智慧?也是一般人对《金刚经》的疑惑。关于《金刚经》的实践方式,经文提到只要受持读诵经文,并为他人解说,其福德不可限量,甚至又说并不一定要全部的经文,「乃至四句偈等」即使是一小段,几句经文,就已是功德无量。

活用般若智慧

其实早在南北朝时代,就有一流派以念诵为主,讲求《金刚经》消灾、解厄的功能,当时的开善智藏收录了念诵《金刚经》感应经验的集子。而宋代宗镜禅师所著的《销释金刚经科仪》,还是一部专供佛门法会时,信众唱诵、礼拜的本子。

然而光是受持读诵,是无法满足那些喜欢《金刚经》义理,想要把金刚般若智慧运用在生活之中的人。那么除了受持读诵,还有什么实践方式?

「把《金刚经》当作工具书、字典那样,遇到问题就拿出来翻一翻,那恐怕是著相。」把读《金刚经》当做每天习惯,国科会主委朱敬一笑说从没想过怎么在生活中用《金刚经》,但常常能有所体会。有一次他与教育界开会,忽然对《金刚经》的「不住相布施」,有所省悟,他提出:「所有办教育的人不就应该是要『不住相布施』吗?」指出教育是百年大计,虽然看不到百年后的成效,但仍要努力。若只著眼在升学的好坏,未来学生的成就,除了窄化教育的功能,也著了相。

与朱敬一相反,李治华反而是有烦恼时一定会读《金刚经》,而且还要多读几遍,久了会有豁然开朗之感。方法虽不同,但从他们的故事中,可以发现《金刚经》的实践没有一定准则。

美国航运钜子,创立美国佛教会的沈家桢居士,在《金刚经研究》一书中解释《金刚经》的受持读诵,为经文的实践做了注解,他认为「受」就是接受,是比了解要更进一步,不但了解道理还要生起了信心,诚心接受。「持」是「持久」,就是懂得道理之后,在心中念念不忘,且能应用在日常生活上。换句话说,就是真正彻底了解《金刚经》的般若智慧,而且忆念不忘,能用在日常生活上,重点不在什么方法,而是体悟到的般若智慧有多少。

时时观照空性

个性积极的沈家桢居士过去对于《金刚经》所说的「凡所有相,皆是虚妄」产生疑惑:「如果大家都觉得世界上的一切都是虚妄不真,没有永久性的存在和价值,那么人为什么要努力、要奋斗、要争取上进呢?」直到1989年再看《金刚经》时恍然大悟:为什么佛陀在大彻大悟后,仍和常人一样过著衣持钵、入城乞食的生活?

他发现之前是理论上去认识《金刚经》,而把「空」错误解读成消极态度,他说:「我不再烦心这是虚妄呢?还是真实呢?我只依照佛在《金刚经》中所说的『如所教住』。住什么『所教』呢?『应无所住行于布施』。」他形容此后的他是虚妄与真实的统一,更感念佛陀纵使了解世间一切终究虚妄无常,却仍发心度众、不住相布施的宏愿。

「《金刚经》的修行方式,我觉得就是提醒你随时在生活中观照空性。」果见法师表示「空」不是真有一个境界让你可以离开这日常生活,而是在五浊恶世中体验当下不断变化的空性。「你还是有色声香味触法,当你了解这世界一切没有真实不变,就不会被这变化所牵引、影响。」

这等功力显然不是一朝一夕就能促成,但透过佛法熏习,戒律的持定,渐渐地去松动根深柢固的执著,渐渐降低心中对「有」的依赖。过去圣严法师在讲解《金刚经》时虽说经文难懂、生活难行,但仍以「凡所有相,皆是虚妄」、「无我相、无人相、无众生相、无寿者相」等经文勉励大众遇到困难,要用《金刚经》提醒自己,出离烦恼,消融瞋恨。

《金刚经》开启般若智慧,要人离相,不住于相,这让人想起9月9日法鼓山所举办的「2012关怀生命奖颁奖典礼」,不论是获得「个人智慧奖」中央大学教授陈攸华,还是获得「团体大愿奖」阳光社会福利基金会里的口友、伤友,每一位获奖者在遭遇挫折时,一定也有过困惑、怨叹的时刻,但历经一次又一次的挫折与自省,他们不再被过去所捆绑,反而能超越伤痛转而为更多的大众服务,他们虽未必读过《金刚经》,但他们的行谊,无疑是为「不住相」留下最佳注解。

(摘录自《人生350期:解开《金刚经》智慧方程式》)

《金刚经》讲记【全集】圣严师父经典讲座 提供

https://www.youtube.com/watch?v=YNmThBXx164

佛经听诵网站:http://www.lihansj.com/index.php?s=/Scripture/index/lmid/295

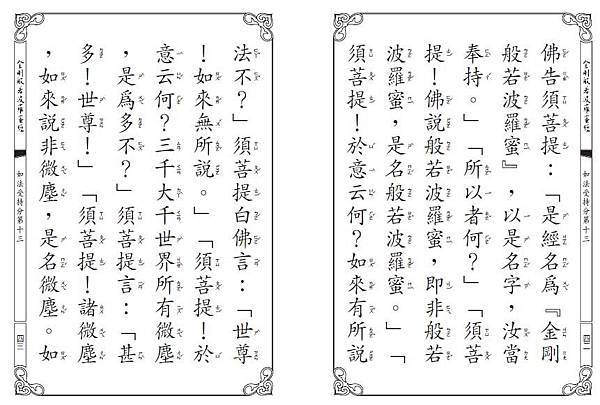

经文来源:感恩灵鹫山佛教教团教育网提供下载