作者笑称,台湾大学校长校长傅斯年的贪吃是出了名的,后世流传关于肥胖的趣事也很多。(取自维基百科/公有领域)

傅斯年(一八九六年三月二十六日 ~一九五○ 年十二月二十日)著名历史学家、五四运动学生领袖、中央研究院历史语言研究所创办者。曾任北京大学代理校长、台湾大学校长,有「傅大砲」、「大胖子」等别称。

曾有调查显示,现在大众最爱听到的赞美不是「你愈来愈好看」,而是「你又瘦了」。的确,最近大众流行的审美观,好像愈来愈倾向瘦了,对外形的审美愈来愈苛刻,光有轮廓不行,还得外加健康的肌肉,纤细的躯体才有美感。不禁想起了沈从文写过的一句话:「某月某日,见一大胖女人从桥上过,心中十分难过。」也不知道他是说胖女人难过,还是他看得很难过。

这篇要讲的人物也是一个胖子,而且还是个大胖子。这位身材圆融的中年人,总是身穿一席灰黑色西装,眼神格外地凶狠,在台北宽广的椰林大道横行其间,享受学生们半敬畏、半好奇的眼光,别人向他打招呼,总是爱理不理。说话呢?不上几句就别过头继续闲晃,偶尔走到一半,他的表情便会沉下来,感觉好像忘记什么东西一样,低著头东翻西找,最终从口袋里掏出一把烟斗,拿起火柴棒划起一缕乌烟,随后操著一口浓厚的山东话叫骂:「又是受潮烟!」

他不是路边的樵夫,正是国立台湾大学的第四任校长,胡适最为得意的弟子―傅斯年。

最绚丽的开场

我们听历史故事时,最不耐烦的就是读人物的前半生生平,因为大多离不开求学、读书、家庭背景,都是些千篇一律的小事情,而且剧情平铺直述,很少起伏,也很少有吸引人的地方。

但是傅斯年就不然了。

早在二十岁,傅斯年就是出名的学生领袖,不只天生带有迷人的领袖魅力,而且智商还极为吓人,被同学敬称为「孔子以后第一人」。听胡适上课时,兴致一来就故意找碴,举手问些很刁钻的问题,胡适答不出来时,傅斯年便莞尔一笑,说出早已准备好的答案,享受著同学们敬佩的眼神,以及胡适尴尬又不失礼貌的苦笑。

不过在关键时刻,傅斯年仍会表现出该有的尊重,有一次因为某些缘故,学生们打算联合排挤胡适,正当计划如火如荼地准备实行时,傅斯年听到了,他亲自出面化解纷争,使整件事情得以平息,事后傅斯年故意不让胡适知道此事,装作没事发生一样,一如既往地在课堂上饰演找碴的角色。

各位读者在经历校园生活时有没有注意过一种现象,就是每间学校几乎都有风云人物,每次他们出场,总会造成不少轰动。每当下课时,都会有一群学生像是准备好一样,带著笑容走去他的座位聊天,此时那名同学显得不急不徐,口条有理,偶尔带一点幽默,三番两下便让对话者折服拜倒在他的风采下;每当他走在路上时,左旁右侧总黏著几位好友「护驾」,一方面不让别人随便亲近他,一方面不让他无聊;每当他离开教室时,总有一群同学们围成一群,讨论他的舆论,就好像讨论电影明星们的八卦。傅斯年的大学生活就是这样,虽然他的面貌不怎么出众,但倚靠绝佳的头脑与口才,仍在同学们的拥戴与嘉勉下名气外扬,成为北京大学无人不知的风云人物。

不过,如果以为傅斯年的开场就只是这样,那可就错了,精彩的还在后头。熟悉中国近代史的人都知道,二十世纪初是风云际会的时刻,近乎于耻辱的《二十一条》要求,激起了学生们对近百年不平等条约的不满,西方思想对中国的薰陶影响,又使学生意识到守旧政府与清廷并无差异。在天时、地利、人和下,民众对政府的作为愈来愈无法接受,愤怒在心中积累膨胀,就像是一罐被摇晃已久的汽水瓶一样,只差一位转瓶盖的人就引爆了。

转瓶盖的正是傅斯年。

傅斯年没有沉醉在大学生活中,没有将国家大事置身事外,他毅然扛起改变国家命运的重责大任,连署号召学生站出来,担任五四运动的总指挥。

贪吃的胖子

离开五四运动后,傅斯年似乎有意离开中国的政治漩涡,考取公费留学前往欧洲各地大学。七年之后,也就是一九二六年,蒋介石北伐胜利,中国的混乱局面终于暂时告一段落,傅斯年便兴冲冲地回来了,受聘为中山大学教授,继承恩师胡适的衣钵,成为名震一时的历史学家。

要说名震一时,其实不算对,也不算错,因为在中山大学期间,傅斯年的名气不在教书,而是他的食量。

傅斯年的贪吃是出了名的,后世流传关于肥胖的趣事也很多,我们举三个例子:

一、合体三明治

有一次,傅斯年看见助理和另一位同事正在吃东西,于是走了过去,一只手抢过助理的面包,一只手夺走另一人的卤肉,「面包夹肉,正是好吃的三明治。」他边吃边说,笑著离开了。

二、晚餐奖励

傅斯年在教育方面的奖励机制很「特别」,偶尔心情好时,会从口袋里掏出几块钱,请功课进步的学生们吃晚餐。一餐下来,他吃的花费往往比同学多上许多。

三、体育场的鱿鱼羹

还有一次,傅斯年从体育场回到办公室后对助理说:「糟了,我刚才在体育场的鱿鱼摊子吃了一碗鱿鱼羹,把烟斗丢在那里了。」助理想帮他拿回来,正准备起身走向大门,傅斯年将他挡下来,决定亲自跑一趟;于是在取烟斗时,又吃了一碗鱿鱼羹。

如果读者有兴趣,可以上网查查看本书介绍的学者样貌,大多身材瘦弱、体态轻盈,偶尔有几张不令人满意,但要论肥胖,还差得很远。然而傅斯年就不一样了,他就是名副其实的大胖子,在一众学者面前总是「脱颖而出」,学生与老师们很喜欢拿他的体重开玩笑,俞大维叫他「傅胖子」,学生叫他「大胖子」,罗家伦叫他「傅大胖子」,总而言之,他的绰号总与「胖子」脱不了关系。

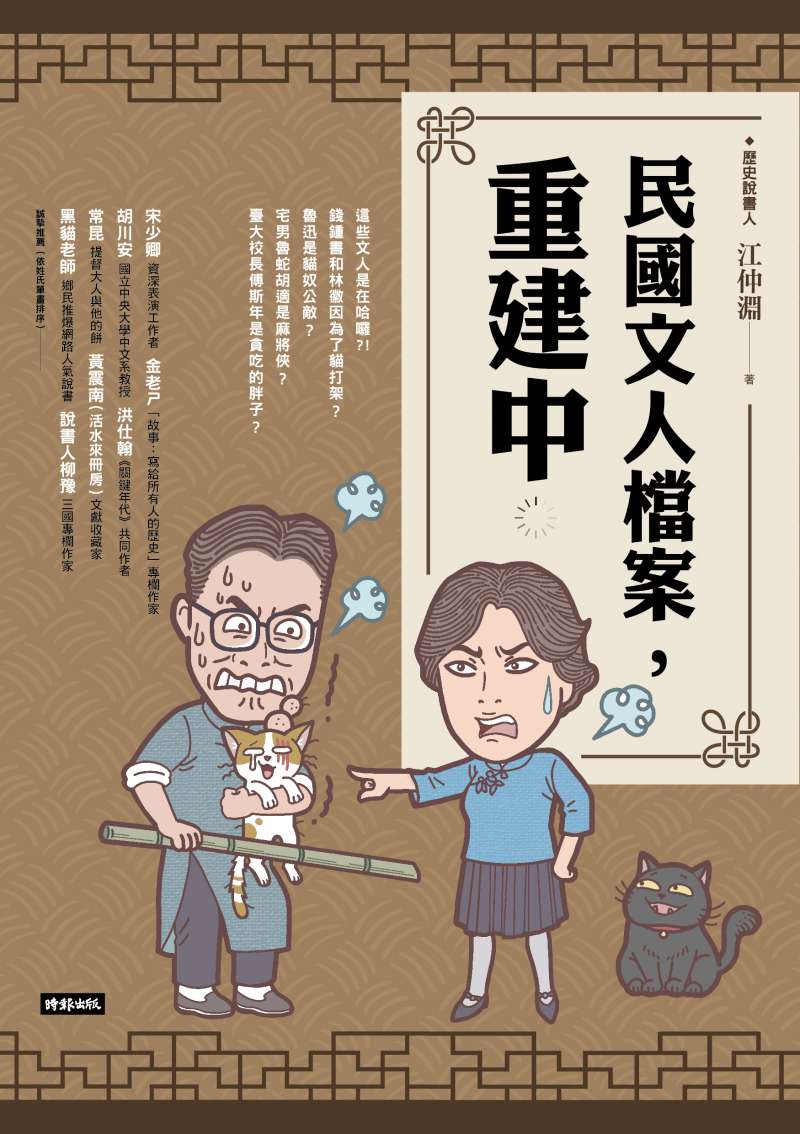

*作者脸书为「历史说书人 History Storyteller」团队创办人,完成《时代下的牺牲者:找寻真实的汪精卫》时年仅十七岁,是台湾当代最年轻的史学作家。本文选自作者新作《民国文人档案,重建中》。