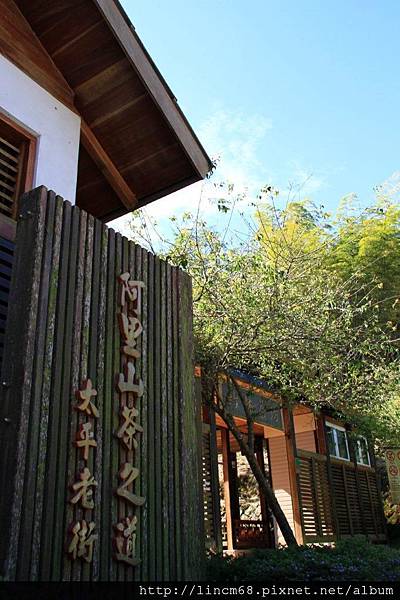

一段「回旋三十六转」后的嘉义梅山太平村美学故事

太平村

位处于海拔一千多公尺的嘉义梅山太平村,

村长严清雅与嘉义县观光文化局积极争取经费,透过社区营造的方式,

以出生于当地的台湾文学家张文环的知名小说「阉鸡」﹑「夜猿」为主题,

由当地的谢宗兴等多位艺术家与村民们,

以磁砖﹑马赛克拼贴方式,在太平老街口的社区活动中心墙上,

完成了一幅表现社区文化美学的艺术墙。

这面艺术墙,不仅标示出太平老街的新视觉意象,

也于其中,意涵著一段关于台湾文学的典故。

茶业,为太平山区聚落的重要经济来源;

其悠久的产业历史,也蕴藏著一段深远的地方文化内容。

在这段以文学为题的环境美学成果,透过不同阶段的社区营造过程,

对于在地居民而言,不仅激起了许多昔日的生活记忆,

也在其中,与到此的访者分享著一段关于「太平老街」的历史典故。

太平地区的开发,始于清乾隆年间;当时,汉人先后到此开垦山林,

在历经翻山越岭的开发过程中,发现了这处高山区中难得宽广的平地,

而称此地为「大坪」。

随著开垦的脚步,日渐增多的开垦者陆续在此居住并渐成聚落,

于清代时期巳形成「大坪庄」﹑「茅仔埔庄」等生活聚落,

并于山区广种竹及大量造林;行政区隶属嘉义县打猫东顶保。

1901年改为嘉义厅梅仔坑支厅大坪区「大坪庄」;

日治时期,1920年则归属于台南州嘉义郡之行政区;

1950年战后,于国民政府时期,

梅山乡由台南县调整为嘉义县行政区,定名为梅山乡太平村。

太平村位于嘉义县梅山乡南方山区,东侧与太兴村相邻,西邻安靖村﹑半天村,

南与竹崎乡缎𦈡村相接,北方则联结碧湖村﹑龙眼村及圳南村,

这些山区聚落多以种植茶叶及发展观光产业为主要地方经济来源。

乡公所也转换己故在地文学家张文环的小说《阉鸡》题材,

于太平老街的每户商家前,设置夜间可以LED发光的环状「公鸡」标志。

张文环,1909年日治时期出生于梅山大坪村,

父亲从事竹纸产业,相对于那个处处匮乏的年代,

在这位处于高山区的偏乡小村中,其家境尚属十分富裕,

因此,张文环也在这样优渥的环境中得以远赴日本就学,

1927年,他在日本冈山中学完成中学教育,

并于1933年毕业于日本东洋大学文学部。

毕业当年,在学成归国后,他邀集好友王白渊﹑巫永福等人,

共同在台中地区组织「台湾艺术研究会」并创立《福尔摩沙》杂志,

开始在中部地区大力推广台湾文学;

后也与王井泉﹑林博秋﹑吕赫若等人再组织「厚生演剧研究会」,

于1941年,他又与王井泉、中山侑等人创办了《台湾文学》季刊。

在1944年日治时期,由于政经关系良好,而担任台中州雾峰大里庄的庄长;

也于1946年战后的国民政府时代,获选为台中县第一届县议员。

但在二二八事件发生后,他因对政治生态开始感到失望,

而决定封笔停止文学写作,直至1972年才再度重拾文笔,

但于1978年因心脏病而辞世,享年70岁。

张文环故居,成为了太平老街上重要的文化景点;

以著杂货店维生的街屋﹑附近的商家店铺,

其实也曾在这个山区聚落中,共谱著一段段深具情感的故事。

台湾乡土文学与「皇民文学」之间..

「皇民文学」缘起于1937年(昭和12年)爆发太平洋中日战争后,

日本在因在战场上失利,对于殖民地的物资与人力供应也更为苛求。

本土为因应长期战争与国防经济所需,而开始在台湾推动「皇民化运动」,

在内容为透过:学习日本国语运动﹑将姓名改为日本名﹑推动志愿兵制度,

及种种符合日本文化观点的宗教﹑民俗改革作为,

共同以“共创大东亚共荣圈”的口号,

企图将台湾这块殖民地的民族情操,“改造”为「皇民」以贯彻同化政策,

也在于透过民族“共识”的思想改造,来协力完成「圣战」任务。

1942年,台湾文学界也被迫参与“协力”宣传的行列,

以文学来歌颂与赞扬皇民化运动。

因此,常发表文章的文人作家,自然地成为最佳的媒体宣传工具;

当时颇富盛名的杨逵﹑张文环﹑杨云萍﹑龙瑛宗及吕赫等知名台湾文学家,

都在这样的政策下被迫参与于其中。

在受逼迫的景况下,如何在表面上去协力“配合”,

但在思维上,却在于抵制殖民文化,并寻求台湾本土文化的主体价值,

这些盛名一时的文学家们,都以著各自的创作表达方式,表现出不同的诠释面向。

当时的总督府主张以「文化战」协力「武力战」,

以提倡「内地延长主义」来振兴「地方文化」的推动,

这些政策的方向,也使得张文环等文学家们,

得以「借力使力」地有了阐扬台湾乡土文学的著力点。

张文环在那时期所发表的文章,被部份人士认为是支持日本「国策」;

但也有评论者认为张文环在文字书写上自有其巧妙的隐喻之处,

虽不直接符合当时多数人的民族主义思维与认定的“文化包装”价值,

但透过文字与故事陈述,已深切地表达出对于殖民文化的悲叹,

也在其中彰显出台湾乡土文学的在地特质,

在正负面之间的观点上,也有学者延伸小说的片段来作为说明:

于《夜猿》一书中,有著如祭拜土地公﹑过年习俗等本地的信仰文化描述;

关于苦鸡母的叫声由来﹑打雷时用力摀耳以免肚脐被掳取等生活情事的描写,

也借由本地的传说禁忌,充分写实出在地的传统民俗特色;

「怎么说是最恶劣的呢?这不是我们自己的土地吗?

自己的土地,当然应该自己来守呀!」

透过了书中人物「石有谅」一家人,历经了种种困境而重返田园的故事,

也透过细腻的写实手法,

描绘出那份人与土地间的深厚情感与强烈的地方认同意识。

于文末「石有谅」与「日昌号」老板的互相斗殴中「回去阿里山的火车」的口语,

都在于批判著日本统治者如何剥削台湾这块殖民地的森林资源,

并写实出富甲一方的工商企业如何剥削农村的现象。

在《阉鸡》的许多内容中,

更存在著批判传统封建制度,并透过人道关怀观点来推广著女性主义的意涵:

文中人物「月里」在父兄与「春勇」父亲间的勾心斗角中成为牺牲品;

「月里」更在丈夫因家变而开始痴呆后,

受限于传统礼教的束缚,而不敢勇于面对自我与追求幸福;

木雕的「阉鸡」,即借由台湾民俗中为求其鸡只快速肥壮,而加以阉割的作为,

来暗讽文中父母为一己之利,而牺牲儿女幸福所造成的悲剧;

「阉割造成虚荣,虚荣亦即无基础」,

透过了「春勇」的自我萎缩﹑放弃而毫无盼望的生命价值,

更深沈地隐喻著殖民统治下的台湾,

就如同阉鸡般,有著欲有所为但却不能为之的无奈与悲叹。

(参酌于:『台湾乡土文学专题』-国立清华大学文学研究所)

「皇民文学」即为「皇民化运动」倡导下,

于战争末期以支持「圣战」为主题,日本官方所大力推崇的文学创作。

战后,于文学论坛上也引发不同观点的诸多争议:

有部分台湾文学家立于维护中华民族的立场,

认为「皇民文学」反映著殖民时期的伤痛,而视「皇民文学」为「汉奸文学」,

并强力主张“台湾文学不能脱离中华民族主义”的陈映真、彭歌、曾健民等文学家,

认为这是一种殖民文化下媚外的悲观产物,

唯有回归本土文化才是正规之台湾乡土文学。

也有以叶石涛、彭瑞金等人为首的文学家认为“台湾文学即台湾住民文学”,

应以包容的心﹑客观的态度与思维,

更宽广地接纳不同文化的内涵来检视「皇民文学」,

认为可以不同的民族精神与意涵,让「皇民文学」的价值得以被客观讨论后,

再去论断其历史性的意义与文化价值定位。

亦有诸多研究者也认为,对于「皇民文学」的讨论与评价,

都需先去除民族情结后,才能有更宏观的价值评论。

张文环的作品风格多取材于台湾的地方人文风土,

在当时对于本土文坛有著一定程度的影响力。

代表作《夜猿》曾获皇民奉公会台湾文学奖,

小说《阉鸡》曾由剧作家林博秋改编为舞台剧,在台北「永乐座」演出。

台中县(现为台中市)文化局曾收集全部所有文集,

出版《张文环全集》以供后人纪念与研究。

延伸阅读:

『皇民化运动与皇民文学』-台湾大百科全书:http://taiwanpedia.culture.tw/web/content?ID=2191

太平老街已是这处山区聚落中保存的颇为完整的老街区,

街上的几栋建筑,不仅蕴藏著丰富的历史故事,也联结著深切的地方情感。

街区上几处深具地方情感的文化景点,都述说著关于这里的故事:

由1948年(民国37年)经营至今的「资泰百货店」为昔日重要的生活采买据点;

「隆荣商行」自1956年(民国45年)创立以来,除经营日常杂货外,

亦开办收送信﹑划拨等邮政业务,为有著五十年以上历史的民间邮局。

街区上还有著一株于清嘉庆年间,

原是由福建来台入垦之先人,随身所带过来一片仙人掌茎叶,

后随著开垦脚步,陈宅祖先陈善荣定居于大坪村,而一起落脚于此并生长至今。

这棵仙人掌除拥有百年以上历史外,其生长于中海拔高山的特殊品种,

有异于一般多生长于温热带的仙人掌品种,而更显的倍加珍贵。

在新与旧之间,街区上的建筑,随著历年来的翻修与增建过程,

已有许多建筑已难见到昔日的原始样貌。

因此,虽称之为「老街」,但太平老街并未如台湾各地的老街区一般,

拥有著保存完整的历史建筑或古迹,

但街区上的每栋民居建筑或商家房舍,

都联结著深厚的地方情感与意涵著地方的历史意义,

共同编织著许多属于这里的故事。

(收录于《庄内ㄟ美术馆》『村落美学中的地方产业故事』篇:http://lincm68.pixnet.net/blog/post/30366351

太平村昔日多以孟宗竹﹑高山茶﹑槟榔树为主要农作,

随著梅山乡在每个时期的开发与转型过程,

太平村的主要地方经济,

于1981年(70年)后,逐渐由传统农业转换为茶业及观光产业。

茶业不仅蕴含著悠久的地方发展史,也曾伴随过太平村居民,

度过地震﹑风灾与大环境之经济萧条等天灾人祸的各种危机;

当地大力推广茶业文化,更成功地带动观光产业而有了更广阔的发展性。

至今,不仅街区内有著标榜著冠军茶的茶庄,

太平村所拥有珍贵的自然景观,与悠久的发展历史与产业文化,

都让太平村充满了丰盛的人文气息。

观光产业与茶产业,对于这个生活聚落而言,不仅是重要的经济命脉,

其实,当今的成果,曾历经过许多艰难的努力与转型过程,

透过「高山茶」于这山区的发展史,更可成为阅读梅山乡的一种方式。

社区的街区里,推广著艺术的「大坪艺廊」,似乎成为这里的一座微型美术馆;

旁侧的生活巷弄墙面,国画家李国聪以著「梅山早期婚俗」为主题,

以长长的迎亲迎亲队伍来描述著古时婚礼的热闹景象,

成为这面约10公尺宽壁画的美学主题。

谢宗兴等在地艺术家也与社区义工们在太平国小对面的公厕墙上,

以表现「太平风情」来述说著地方风情与推广著社区美学。

社区内几处闲置及原本荒废的巷弄角隅,

都在这场社区环境改造运动中,改变了原本负面的环境印象,

透过在地人们的协力创作,而缔造出一处处美丽的生活角落。

这群艺术家都在村长严清雅的热情邀约而义务协助,

村民们也透过这段参与过程,更加了解了社区既有的文化;

这些美学的成果,成为一种向外推广社区文化的方式。

艺术创作,在这里激发出地方情感的能量;

可以是一种社区服务的方式..也成为一种地方文化的阅读方式。

太平国小

村内的太平国小,于1922年创立时为「梅山公学校大坪分教场」;

因聚落人口逐渐增多,于1937年独立为「大坪公学校」;

1941年改称为「大坪国民学校」;

1946年改制为「梅山乡第二国民学校」;

1947年再度改为「太平国民学校」,

最后于1968年正式定名为「嘉义县梅山乡太平国小」而沿用至今。

校舍曾于1999年因发生921震灾,而导致教学大楼全毁而重建,

目前新的校舍为2001年所重建完成的新样貌。

在这处乡间小学里,师生们以著创意,

在简单平实的校园中,带出一处处童趣的美学主题。

由大小花盆所装置成的「孩子」们,各自集聚在校园的不同角落,

谈著心,看著变幻的山景;不同的组合,述说著不同的心情故事。

平实热络的楼梯空间,成为了一处另类的美术教室;

随著楼梯的上升,展示著孩子们于每个阶段的创作成果。

顶层的屋顶,以著绘本的型态,描述著这里的生态,

也述说著一段段古老的童话故事。

邻近于社区的侧门墙上,也有著一面由社区的大人与孩子们所集体创作的艺术墙,

不同的图腾,描绘著环境里的生态,也刻画出校园的生活情事;

说著过去的老故事,谈著此时的在地生活乐趣,也聊著关于未来的理想愿景。

街角的炮仗花,总在每年的冬末初春时期,丰富了社区的环境色彩;

生态里的自然景象与人文观点的艺术,共同编织出这里的生活美学主题。

早期,这处于竹林间的「孝子步道」入口环境,原因荒废多年而显的杂乱,

近年来,透过社区营造的推动,社区居民们共同协力改善了这处步道环境,

并将入口空间规划成「竹林茶坊」,改造出一处可驻足欣赏幽静竹林之新生活景点。

幽静的竹林,对映著远方的茶园;

古老的开垦往事与当今「冠军茶」的发展故事,也成为此时「茶」余饭后的话题。

积极的发开价值与生态复育的思维,

总在现实与理想中,努力地寻求著彼此的平衡关系。

竹林步道也联结著一条可远眺太平村聚落的观光吊桥。

这些社区再发展的成果,缘于2000年(民国89年)乡公所即多方申请经费,

并拟定太平社区公共环境营造计划,透过各式改善环境的方式来活化老街,

以缔造出新的城乡风貌。

梅山山区聚落其山势有著明显的高低起伏变化,

而形成由丘陵﹑浅山﹑深山三种地带所构成的复杂地形,

形成海拔高低落差可有一千多公尺差距的特殊地景景观。

早期入垦的先民在高山峻岭间,一步步地踏出当地人称为「汗路」的小径,

现今在梅山乡满山的茶园中,依旧可寻找到许多早期先民所开辟的古道。

早年,当梅花盛开时期,山区中总呈现出一片白梅花海;

后因梅树逐渐枯死而盛况不再。

近年来,乡公所也开始重新大量栽种梅树,

希望够过梅树的复育工作,

不仅让梅树再度成为梅山地区的自然景观,

也透过这样的地景重建,来强化出这里的地方感。

关于嘉义县与梅山乡的地名由来

嘉义古地名为「诸罗山」(或「猪罗山」),

于三百多年前在此为平埔族原住民部落的主要的生活场域,

「诸罗山列」社名之原住民语「Tirosen」的译音。

1612年(明天启二年),颜思齐入垦台湾时即居于「诸罗山」;

1672 年(清康熙十四年)改为「诸罗县」;

1786年(乾隆五十一年)因林爽文事变,

诸罗城居民奋勇协助清廷官兵,死守数月共同抵御外敌,直到援军救援方才解围。

当时清廷为纪念此事件而取「嘉其忠义」之旨,

并于次年将「诸罗」改命为「嘉义」,其地名也沿用至今。

梅山的地名,在文献上有几种说法:因本地位于倒孔溪南岸的山谷中,

当时,这一带山区峡谷有著满山满谷的梅树,

冬季梅花盛开时,形成一片白色花海景观,故称此地为「梅仔坑」;

也有传说在现今的农会屋舍旁曾有棵大梅树,

附近的居民与来往于此的客旅常在这棵大梅树下聚集闲谈﹑歇息,

因这大梅树为聚落环境中明显的地标,也是重要的生活场域,

当地居民即称此地为「梅仔坑」。

另一说法为:本地区因位处于太平山和大尖山西面山脚下的坑口地带,

并为出入嘉南平原与山麓聚落间的商旅必经之地。

这条早期的古道,随著热络往来客旅的常于此歇息,

因饮食需求,邻近居民陆续于溪畔架摊﹑搭建屋舍,多贩卖著「米糕粥」,

这地也逐渐形成了一处小型商业街区,而闽南语称「粥」为「糜」,

久而久之,这地方就惯称为「糜仔坑」

(闽南语之「糜」与中文的「梅」有著接近的发音)。

(参酌:邱奕松,民81,美哉嘉义,嘉义县政府出版)

据文献记载,梅山于汉人开垦之先,已有原住民部落在此居住,

明末清初开始有汉人到此开垦,开垦过程中不断引发原住民与汉人间的纠纷,

汉人于人力物力上总处于优势,原住民逐渐不敌,仅能渐往深山迁移,

但双方之冲突事件始终未曾间断。

后来,为平息汉「番」间对于彼此生活领域的认知所不断衍生的种种纷争,

而设立了「汉番界碑」,

这块于清乾隆年间所立的界碑,目前在存留于梅山乡太平村内。

当时梅山虽划入为「番界」,但其实已无原民部落在此区域居住,

而多成为到此入垦的汉人聚落,当时的行政区为「承天府天兴县打猫东堡梅仔坑庄」。

1920年日治时期日人将「梅仔坑庄」改为「梅仔坑区」,

后又更名为「小梅庄」,隶属于台南州嘉义郡。

1945年(民国34年)战后,国民政府重划行政区后设立梅山乡公所,

并在此广种植梅树开发梅山公园,而正式定名为「梅山」,

当时的行政区划为台南县梅山乡;

1950年(民国39年)行政区再度调整,将梅山乡改为嘉义县政府辖区,

为嘉义县梅山乡并沿用至今。

梅山早于明末、清代在此陆续开垦,并历经了日治时期到战后的国民政府年代,

已有超过三百年以上的地方发展史。

在梅山地区中的许多山区聚落,因拥有丰富景观资源,

在观光产业的兴盛下,四处可见各式的民宿﹑餐饮店及观光茶园。

碧湖村

邻近于太平村「碧湖村」,据传,因早期于村内的这段山岭的山径十分曲斜起伏,

路况斜歪难行,有如工匠所用之「屈」尺,故旧地名为「堀尺岭」。

碧湖村较太平村更位处于深山地区,据传,此聚落与龙眼村本都是一片龙眼树林,

居民曾以龙眼树制成木炭至街区贩卖以辅助生计所需;

早期以种植金针及孟宗竹为主要农作项目。

由地方文献记录,目前村民多已超过20代的世居传承,

有150年以上的发展历史,祖籍以福建平湖县为主,并以陈、简为大姓。

1970年后也开始与相邻的龙眼村种植高山茶,满山茶园的景观为其主要环境特色。

龙眼村

「龙眼村」早于清咸丰年间已有来自梅仔坑、竹头崎的汉人到此入垦,

当时这群入垦者沿著清水溪三大野溪支流持续扩垦,

因看见满山满谷的龙眼树,而称此地为「龙眼林」。

自入垦以来,这区域的聚落始终非以龙眼为主要农作物,

但「龙眼」这地名,却不断流传至今。

龙眼村与碧湖村一样,在早期都是以种植金针及孟宗竹为期主要的农产,

后于1976年,因地方农业产能与经济效益均低而生活不易,

龙眼社区发展协会观察到鹿谷乡因发展茶业,而对地方居民在生活经济获得明显改善,

初部计划由新竹引入「青心乌龙」品种,开始于山区农园中试种,

当时,在龙眼、碧湖两村约以10公顷面积的坡地来做为示范茶园,

但在技术与经验均不足情况下,初次种植的茶苗多生长不良而宣告失败。

为了克服这些技术问题,茶业改良场带领村民们再到鹿谷及名间研习种植技术,

在不断寻求问题的导因,茶农们历经一段段技术改良与不断尝试的研发过程后,

1980年后「青心乌龙茶」在这两个村落开始看见初部的丰收成果,

于是这些山区聚落开始大量栽种,发展至1990年,其种植区已超过800公顷。

「青心乌龙茶」于高山聚落的兴盛与丰收,不仅让地方的生活经济获得大幅改善,

也吸引了原已远离他乡求发展的人们陆续归乡,一起参与高山茶的产业发展,

这些成功的经验,更扩散到梅山乡更多的深山聚落,

如今当地经营多年而培育出的「青心乌龙茶」不仅已成为梅山乡的主要产业;

丰富的自然人文景观,更为嘉义县重要的观光景点之一。

同位于梅山乡海拔1000多公尺山区的太平村﹑龙眼及碧湖村,

均为阿里山高山茶的重要产地;

因著山区气候早晚温差大,雾气充足且湿冷,所陆续开发之各式高山茶,

也因口感与品质优良而闻名于各地。

碧湖村与龙眼村有很多相似之处;

但其山区环境与生活形态,由百年前至今似乎多未有大幅的变化。

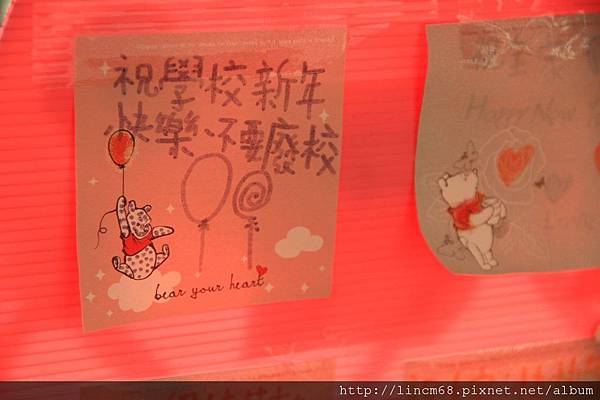

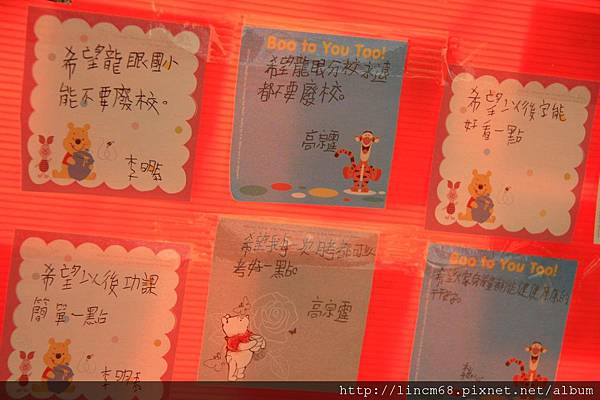

龙眼国小

龙眼国小为村内的唯一小学,

由于村内聚落分散于山区各处,孩子们上下学多由家长接送。

这所小学也与各地的偏乡地区的学校一般,同样面临著人口外移与高龄化的问题。

虽然,并非如一般老校般,有著深远的历史情感;

但逐年递减的就学人数,更让这处偏乡小学开始面临著废校的问题,

孩子们纷纷表达著对于校园保留的期望,也珍惜著还可以在这里学习的快乐时光。

宁静的校园中,有著孩子们学习过程中的成果,也仍存在著早期的伟人塑像,

在新与旧之间,都以著不同的校园故事,述说著许多属于这里的童年往事。

集合场的讲台上,一面以树为题的图腾,

或许述说著昔日关于「龙眼林」地名的古老传说;

也在于表征出「百年树人」的教育理念;

但都在于歌颂著在这充满自然氛围的学习环境,

总是每个曾在这里学习与成长的孩子们,一段永存于心中的美丽记忆。

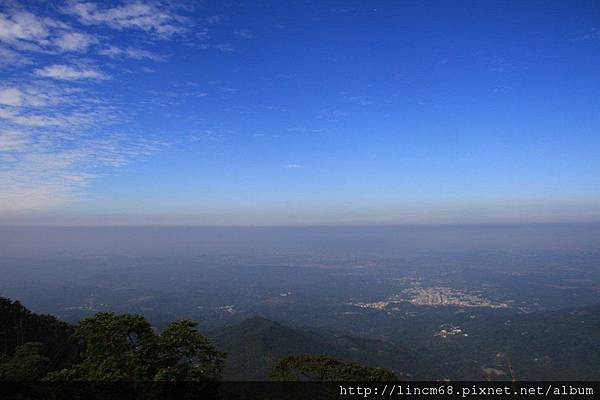

「回旋三十六转」

于梅山市区的边陲,前往山区聚落的道路前,

有著一座歌颂著产业文化的金色雕塑艺术。

艺术的型态,也透过美学的语言,阐述著山区道路「36弯』的特色。

「回旋三十六转」-梅山乡公所(创作者:王文志)

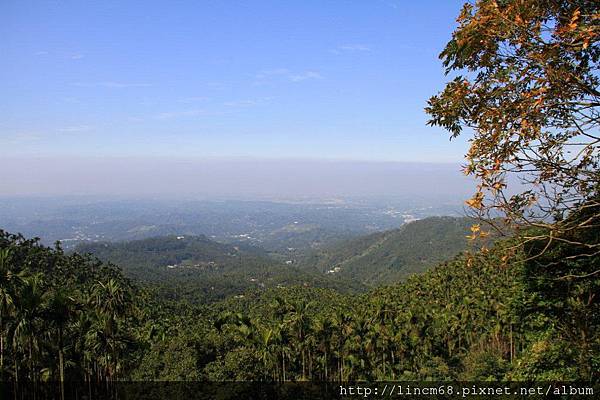

「三十六弯」的162甲县道

从梅山前往太平山区各聚落的162甲县道,因在全长15.3 公里路程中,

由海拔约一百公尺的梅山市区,几乎每隔500 公尺即会遇见一处「发夹弯」道,

并需历经三十六个「发夹弯」后,才能逐渐攀升到海拔一千多公尺,

为旧梅草公路中心点的「太平村」聚落而闻名。

在这段由平地往高山的路程中,

每到一处大弯道即有一面标示著海拔高度,并“数”著“进度”的标示牌。

随著一处处弯道的展开,一片片山野的景致,变换著不同的色彩与氛围;

每处的转弯,都以著不同角度的视野,引导著外地客旅,来阅读著梅山的城乡风情。

「三十六弯」不仅在梅山乡中有著独特的道路景观,

在不断升高的路途中,除可远眺著梅山乡城及嘉南平原的景致外,

也联结著昔日的古道与诸多文化据点,来述说著昔日的生活故事。

在近处的山景与远方的城乡景观之间,

伴随著茶业与观光产业而衍生出更多样的产业据点,也成为这段路程上的景点。

每一处的弯道,不仅意涵著早年开垦辟路时的艰辛,

也标示著在地的人们,历经每个发展阶段后的努力成果。

象征著抵达顶峰的第36个标示牌,不知何时早已去向不明;

或许,这源于道德低落人士的私心所为,

但“留白”的数字,也许意味著:这里,不在于一个「结束」的宣告,

而是另一个地方再发展的开端。

或许,艺术在这里,其型态与构成方式,并非仅在于成为环境里的景观,

存在的意义,更意涵著地方生活与产业文化的种种变迁与成就;

谈著美学的物件,成为述说梅山与山区聚落故事的讲述者,

也在于化身为在地文化与产业行销的推广者。

关于这里的故事并未结束,而正逐步踏寻著另一个崭新的发展契机;

另一个关于这里之土地与人的故事才正要开始..

延伸阅读:

『太平社区』台湾社区通:http://sixstar.cca.gov.tw/blog/JSTEA520/communityAction.do?method=doCommunityView

http://sixstar.cca.gov.tw/blog/taiping36

关于『太平村』:http://www.ume.com.tw/603002/Default.htm

『太平老街文化茶会』:http://2011chiayitea.gem-imc.com.tw/tea_2.htm

关于『太平村』-『台湾大百科』:http://taiwanpedia.culture.tw/web/content?ID=26334&Keyword=%E5%A4%A7%E5%9D%AA

关于『龙眼村』-维基百科:http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%BE%8D%E7%9C%BC%E6%9D%91

关于台湾文学家『张文环』-维基百科:http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%B5%E6%96%87%E7%92%B0

『台湾乡土文学专题』-国立清华大学文学研究所:http://tai.tl.nthu.edu.tw/intranet/viewtopic.php?CID=29&Topic_ID=63