周天瑞/老把好牌打成烂牌 总编辑不如我来做(我与美洲中时的倏起倏灭之七)

▲1983年6月周天瑞全家欢喜入住皇后区 Fresh Meadows 的一幢house。(图/作者周天瑞提供,请勿随意翻拍,以免侵权。)

●周天瑞/曾任中国时报政治组记者、专栏主任、采访主任、副总编辑、美洲中国时报总编辑、环球电视总监、新新闻董事长、中央电台董事长。 在《美洲中时》停刊后,于1987年返国共创「新新闻」,他始终是影响「新新闻」的关键人物。他的每个阶段都充满「有所为有所不为」、「合则留,不合则去」、「用之则行,舍之则藏」的故事,备受媒体敬重。

究竟是什么原因,让我心情那么不好?一定有人会说,因为我没有当上总编辑,心里憋屈。

是耶?非耶?

这个说法的「逻辑」是这样的:

「周天瑞在台北就已是总编辑第一备选,到美国开报,却没当上总编辑;八个月后换将,又没当上总编辑;再隔半年台北最后一个老总编辑退场,还是没当上总编辑。他肯定觉得『冠盖满京华,斯人独憔悴』,愤愤不平。」

当时确实有人以这个说法解释我的一些行事,仿佛我除了整天想著当总编辑之外别无所图,乃至为此疯狂、焦虑、惶惶然不可终日。

这真是天晓得!

当初在台北,我真的不想那么早当总编辑,进时报才五年多就当上采访主任,当时三十岁都不到,大我十几二十岁的老前辈还大有人在,实在太快。于是想把进程放慢,就没太经意和老板的相处之道,以致没依当时他的规划更上层楼,反倒形成了出国之局。

在美国开报,余纪忠从外面张罗了两位前辈交替当总编辑,无须解释,我比谁都理解,丝毫不以为意,原因前面已经说过,这里不再重复。

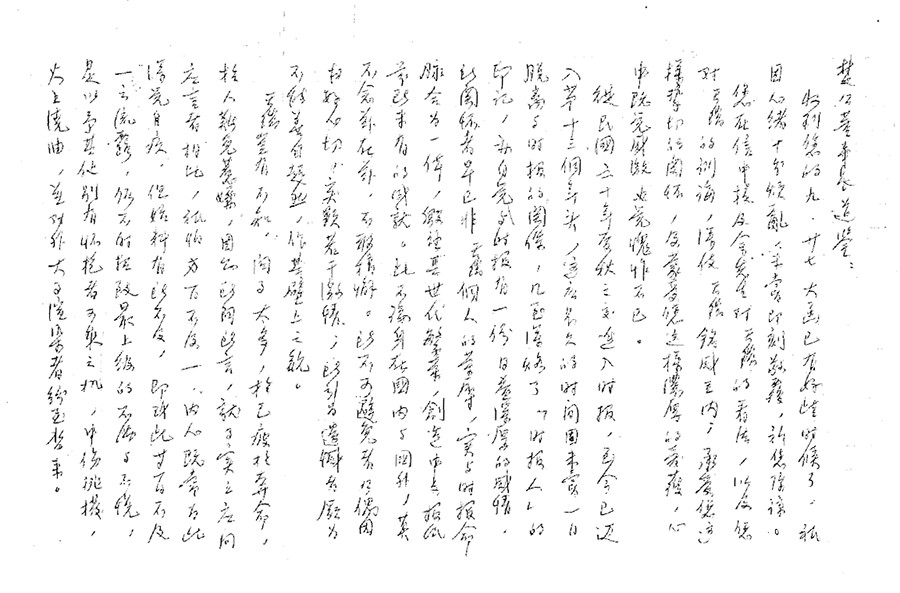

至于回台北当总编辑这件事,我根本想都没去想。老实说,自从在美参加工作以后,心思意念和美洲中时紧密相连,我的确以创业的心情看待美洲中时,主客观形势摆明了相当时间是回不去台北的。于是曼玲与我决定卖了台北的房子在纽约换屋,就在来到纽约一年过后,83年6月全家欢喜入住皇后区法拉盛Fresh Meadows的一幢house。若我巴望著回台北接总编辑,我会卖台北的房子吗?

所以我怎么会为了总编辑的职位而失落、而憔悴呢?

但是我得承认,看别人当了总编辑以后的种种表现,我不禁摇头。逐渐逐渐,我起念不如我来做。

就好比,你若看到有人老是把一副好不容易到手的好牌打成了烂牌,本来不想打牌的你,会不会被逼得想要换手?

我在台北经历过五位总编辑,加上美国的,一共七位。这七位当中我没算上余纪忠,因为他是超级总编辑,不能算。余纪忠以外我唯一信服的是屏老—张屏峰先生,而美国这两位,恕我直言,排名顺序和共事顺序刚好一致。他们不是全无优点,而是在此时此地不应该摊上这个职务,因为现在不是从前,更不是承平时期。现在在打仗,打的还不是一般的仗,优秀将领要具备的条件,真的是一个都不能少!

做好一个总编辑就算不能规划、设计、出点子,也要看能不能把各方送进来的材料,以最好的方式呈现在报面上,不会被认为糟蹋了、搞错了!这是最起码的功夫。

做为总编辑要能开发每个人的潜力,让大家愿意全心効力,而不是讲小话,背后批评,自我吹捧,搞得乌烟瘴气,人人走避。也不是闲磕牙、瞎扯淡,不顾别人忙死忙活,只顾跟几个闲人高谈濶论,还以为大家心情愉快,一团和气。这是最起码的禁忌。

起码的功夫不到位,起码的禁忌倒是天天上演,请问这能让人不著急吗?这样的工作方法,能把事情顾周全了吗?报社花了大把银子,能这么付诸流水吗?余先生的一番苦心,能这么对待吗?

那段时期的每日记事,除了「睡眠不足」、「心情不好」以外,其实更早记载而且记载最多的就是批判,对种种不当状况的批判,藉著批判来发泄,否则我会疯掉。

我真的认为,文人可以相轻,不可以相煎,即便是此刻,我依然不愿说得太不堪,当时我肯定更不会拿这些批判的内容,向余先生打报告的。我还担心,我一说,反被倒打一耙:当不成总编辑就「搞」别人!

我不好说,唯有忍著,撑著,但别人可不省心。

从文首那段有关我的闲言闲语,就足见我怎么样受到中伤。这段话非常好用,往往我提出的意见和主张,会被以这样的曲解加以扼杀;我从外面带回来对报纸的反应,更会用这种论断扣我干预编务的帽子,以致不加正视。我的处境日益尴尬。

我积极的工作态度,不论是出于我的自发或是来自老板的要求,本来就是一个容易制造戒心的源头,防也防不了;加上旁人若有刷存在感的需要,以博老板重视,在我身上做做文章自是最好的办法。

正当其时,侨选立委的议题提供了好机会。

我批毛的火力或许猛了些,造成第一次与国府的遭遇战,国府表示过关切。余先生初时未必放在心上,但不久之后来到美国,从西岸听人说说,到东岸又听人说说。什么「叫他不写他还硬要写」都说得出来,余先生就有感觉了,以为我在闹情绪,把脾气发到了新闻处理上,而且跟这些外来领导处得不好。人世间,往往数落做事的人,就可以掩饰自己的无作为;打击干将,就可以模糊平庸。这样的事,史不胜书。

他听信了闲言闲语,便开始不大搭理我了。余先生面对外人,往往会欺负自己人,之前几个子弟兵被击退之后,我活了下来,但这时候轮到我面临考验了。

不得已便只好向楚崧秋先生吐露心情。不过依然没有和盘托出,也没有指出「余纪忠用错了人」这个要命的真相,更没有央他求助于余先生让我取而代之。

但氛围是不会骗人的,办公室已有人开始因见势头不对辞职了。备受余先生器重的超级写手林博文,受不了编辑部的嘈杂和散漫,提出在家工作、每周只到班两天的希望,我帮他向余先生反应并争取到不减薪礼遇,但依旧未言实情。

我也打算逃离,乃在给楚公的信上有这些话语:

在这种种的处境之下,天瑞常有几种莫可奈何的想法:

「一种是干脆离开时报,眼不见为净,但又怕伤了余先生的心,辜负了他老人家的多年栽培」

「一种是调离美洲中时编辑部,免得让人觉得碍手碍脚,也免得自己看到了不说不好,说也不好,但又怕别人说我没风度、不成熟」

「一种是请调回国,但是又怕台北编辑部有其他的情结产生,也怕余先生为难...」

「真不知该怎么办?」

▲作者向楚崧秋先生吐露心情。(图/作者周天瑞提供,请勿随意翻拍,以免侵权。)

在改以自我排解的态度发信给楚公、不想他操烦以后,事情并不因而解决,信中的三个选项也不会自动消失。这种既想逃离又逃离不了,既忧心忡忡又无能为力的情境,真所谓「郁闷烦忧交加」,是我进入职场以来最痛苦的时候。

经我百般苦思,终于想到一个办法,便在12月13日给余纪忠写了一封信,既不明言真情,也不贸然求去,而是「呈请调职」。至于往哪里调,却必须有所发明。

那时候,我平日规划新闻内容及邀约专栏文章的同时,还热衷于在纽约、华府、多伦多以外的其他华人聚落,譬如波士顿、芝加哥、费城、圣路易、底特律等地物色人才,为我负责的「今日华人」专版提供各种稿源。这个计划对于扩充内容、增加发行必有帮助,值得进一步专注深耕,我觉得应当增设通讯组主持其事,与业务单位携手同行。

因此我在信中向余先生请辞采访组主任兼职,请调副总编辑兼通讯组主任。如此一来,我便可以撤离编采译校集于一堂的大办公室,而在门外另设一席免于烦心了。

既辞又没辞,既没辞又有辞。成则脱身,不成则可促使余先生推敲因由,形同以无言之言助他了解真情。

说来也巧,就在我的信以快递寄往洛杉矶不到两小时,余先生来电召我次日前去,估计当我抵达时他正好收信。

哪知余先生读了我的信完全不理我的提议,一见面只稍加考虑便给我来了一个大调动:要我从纽约到洛杉矶任美西总编辑,综理美西编务!

他竟向我做了一番表白:因我出国了几年,和台北有些脱节;而美国这边,为了开门纳贤,所以都没有要我当总编辑。并说,以我的历练和能力早该独当一面了,希望我来西岸后放手作为,他会全力支持。

第二天他刻意约我单独吃早餐,进一步说,他想了一夜,越想越觉得这个安排「颇有深意」,对将来会有「作用」,要我高高兴兴上任。言下似充满玄机。

我一度因不愿影响现职的同事,并且才在纽约住定半年,不想大肆迁徙,拜托他是否重新考虑。但他军令如山,哪由得了我,只得答应他欣然就道,保证做到政通人和。

消息到了东岸,当场炸了锅!原来拨弄我的人又一次脸色大变,暗忖余先生把这一咖从东岸拔到西岸,究竟是什么意思?下意识知道大事不妙,此后再也没有人可以掩护、可以推诿,甚至可以倚仗了,他们将完全暴露在外,被清楚看到何德何能、几斤几两了。于是他说,不能走,天瑞你不能走,他要向余先生力争。我只是笑笑,这事岂是他能做主?

但是同事们大为雀跃,一片欢欣鼓舞,这些时候他们眼见我受到多少打压和委屈,原先不好讲,这下子突然迸出了一个口子,便大大宣泄了起来。接连几天,编辑部的每个组以及印刷厂、业务部等各个部门一一为我饯行,整个纽约总部的同仁无一缺席,每一场聚会都让我听到深受感动的话。他们料定:「大将一倒,大树凋零;不出半年,一定复返」(同仁语)。一位印刷工人说,如果等不到我回纽约,他就不回台湾(工厂采两地轮调制)。从他们的眼神里我看得出来,同仁们重新燃起了希望,人心不死,美洲中时必大有可为。

外面可就别有心情了,纽约各方面的朋友,反应强烈而激动,以为我遭贬,完全不能接受。我无法说我会再回来,因我自己也不知道此去人生如何,没法给他们一个舒缓,他们又不像报社的人有个我会回来的判断,所以颇不能平复。有人甚至说要写信向余纪忠理论,冷静点的人也会说,「如果一两个月余纪忠不放你回来,便从此不给中国时报写一个字,不提供任何消息!」

事实上呢,我决定连根拔,好让对我有想法的人安心过他们的日子。

于是,1983年12月27日下午,新居放租,所有的家具连同座车一起装上了All State货柜,晚上7:30搭乘AA班机,一家四口,再上征途,飞向洛城。

热门文章》

►超然的使命感!做个「有所为而为」的媒体

●本文已获作者授权转载。以上言论不代表本网立场,论坛欢迎更多声音与讨论,来稿请寄:[email protected]