董介白/浩鼎案无罪后的省思—正义虽到,名誉难复

在跨越2019年的前夕,前中研院长翁启惠被控贪污的浩鼎案一审获判无罪,翁启惠在判决后一封「正义虽到,名誉难复,希望就此画下句点」的声明,格外发人深省。声明的最后,翁启惠特别提到将近两年的诉讼煎熬,幸未被错误的指控给击倒,他的用词恳切,但不免对台湾检方无视侦查不公开的侵害人权举止充满无奈。如今,翁院长暂时松了一口气,但接下来呢?

对照两年前检方以贪污起诉翁启惠的新闻点阅率,翁启惠一审获判无罪,新闻的存活率只有一天。在迎向新的一年之际,关心的人少了,点阅率遽降,网路上甚至有人在问「翁启惠是谁?」,谁还会细细去探究翁启惠为何会被判无罪。过程中,有人发出立法追究检察官的滥权追诉的微弱声音,但因为无关痛痒,事不关己,无罪的效应很快的消失在跨年的灿烂烟火中。

翁启惠是台湾最接近诺贝尔奖的国际学者,他万万也没想到,回台接手中研院,打算贡献所学,并将自己的生技创新发明成果转化成产品,以造福全世界的健康福祉,却因为他是院长,技转给特定厂商的过程中,有检方有谓的1500张技术股、3000张上亿元价值的股票等对价,还贱卖中研院的材料费,最后成了检察官的猎物。检方起诉时大骂翁启惠败坏官箴,图一己之私。

经过法院公开审理的还原真相,连结贪污期约关键的1500张技术股,浩鼎从未发行,更无法证明翁启惠知道有这些技术股的存在,而他赠与女儿的3000张股票,是检方指控的期约贿赂,还是翁启惠与浩鼎董座张念慈的借贷关系,一审法院都厘清无涉贪污对价。诚如翁启惠之前所谓,台湾社会只相信和关心「贪污」两个大字。

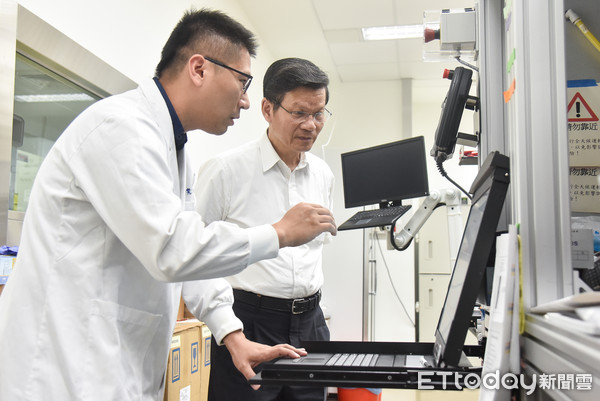

▲翁启惠是台湾最接近诺贝尔奖的国际学者,在中研院十大技转案当中,有6件便是翁启惠的研发成果。(图/记者李毓康摄)

在论浩鼎案之前,有几个关键的事实前题要先厘清:在中研院十大技转案当中,有6件是翁启惠的研发成果;回台之前,他原是浩鼎母公司Optimer的创办人,台湾的浩鼎公司正是引用其专利技术;浩鼎的抗癌疫苗研发,翁启惠是专利创作人,技术是他从国外带回台湾并贡献给中研院。

浩鼎技转案原是成功的产学合作案例,技转金从最早的2500万提高到5700万,为此厂商要多付3200万元给国库,帮中研院的实验室挹注更多经费,但检察官却指控翁启惠介入技转,还免费交付材料给厂商来获取技术股。问题来了,浩鼎的技转层级只到中研院的副院长,材料是有偿的400万,高出市场四倍的材料,检方的起诉书却写成四折,暗指翁启惠贱卖以图利厂商。

过去,中研院负责研究,只会烧光国家的研究经费,但如何将创新研究技转成产品以造福人们的健康,也就是所谓的产学合作才是重头戏,但正因为检察官以有色眼光紧盯著,大贪官的指控在前面等著,试问,谁敢冒如此大的风险将努力钻研的专业技术进行转移?

用民粹而肤浅的角度来观察,又有大贪官被抓,肯定是媒体关注的焦点。如果浩鼎案的被告中,没有中研院的院长,你认为检察官会如此卖力的启动侦查吗?在侦查实务中,办大案已成为升官的绝对保证,若办到最后却是帮涉案被告找回清白?

浩鼎案凸显了检察官的专业能力是否足够,更攸关检察官拥有的巨大权利稍有不慎,动辄都会侵害到任何人的司法人权。为了侦查,检方限制翁启惠的出境,因为无法承担他落跑的责任压力,却忘了翁启惠回台接受调查的事实。台湾的司法实务界充斥著不平常心的自我保护,少了专业承担。

如同紧接著的检察官是否上诉,答案早已可知,检方会自打嘴巴承认错误而不上诉吗?在司法圈内,有一种极为诡异的辩证论述说法:上诉是让被告经过法院三审的层层检验,若最终还是无罪,等同其获得法院的背书保证。但试问,如果检察官或法官们不小心碰触官非时,你们心里也是做如此想的吗?

好文推荐

董介白/【花检公审幼童】林俊佑检察官们不退场 打官司得自求多福