李永然、陈赠吉/GPS科技侦查不宜由检察官片面决定

▲侦查机关使用GPS追踪器便于办案,将侵害人民受《宪法》第22条所保障的隐私权。(图/视觉中国CFP)

近日报载,法务部在2018年3月提出《通讯保障及监察法》修正草案,希望将GPS卫星定位等科技侦查方式予以合法化,并且由检察官决定是否准许执法人员安装GPS追踪器。由于实务上侦查机关早已使用GPS卫星定位「秘密」追踪犯罪,但法务部为了避免侦查人员使用GPS追踪器办案在无法源依据下构成犯罪,才提出《通讯保障及监察法》修正草案。目前该修正草案已获得行政院的支持,但因为草案部分内容仍有争议,目前行政院院会尚未决议通过该部草案。

依据司法院释字第585号、第603号等解释,隐私权是人民受《宪法》第22条所保障的基本权利。而最高法院106年度台上字第3788号刑事判决则认为,侦查机关为了侦查犯罪,非法在他人车辆下方底盘装设GPS追踪器,由于使用GPS追踪器可以连续多日、全天候持续而精确掌握该车辆及其使用人的位置、移动方向、速度及停留时间等活动行踪,且追踪范围不受时空限制,也不限于公共道路上,即使车辆进入私人场域,仍然能够取得车辆及其使用人的位置资讯,且经由所搜集长期而大量的位置资讯进行分析比对,可以窥知车辆使用人的日常作息及行为模式,属于对车辆使用者隐私权的重大侵害。因此,侦查机关使用GPS追踪器,将侵害人民受《宪法》第22条所保障的隐私权。

虽然依据司法院释字第631号解释,《宪法》第12条的「秘密通讯自由」是《宪法》保障隐私权的具体态样之一,但秘密通讯自由内涵不包括所在位置、日常作息及行为模式等其他隐私资讯,因此法务部透过《通讯保障及监察法》规范侦查机关使用GPS追踪器,在体例上并非适宜。事实上,由于《刑事诉讼法》主管机关是司法院而非法务部,法务部才会便宜行事,借由其所主管的《通讯保障及监察法》让GPS办案予以合法化,而非修改《刑事诉讼法》。但笔者认为,比较妥当的方式,应该还是要回归到《刑事诉讼法》中,就侦查机关使用GPS追踪器的要件与限制,予以明确规定。

另外,关于使用GPS追踪器是否应采取「法官保留原则」的问题,反对见解是认为,《刑事诉讼法》规定检察官是侦查的主体,了解实际侦搜的状况,若由法官审核会影响办案时效,且造成法官工作负荷过重。不过,现行侵害人民隐私权的强制处分,例如搜索或通讯监察处分,原则上必须先取得法院核发的搜索票或通讯监察书才能发动,只有在急迫情况才能事后声请法院补发,也就是采取相对法官保留原则。既然使用GPS追踪器也是侵害人民的隐私权,而且人民是在「不知情」的情况下遭到监控,至少也应该比照搜索及通讯监察处分,采取相对法官保留原则,在非急迫情况下,必须由法院核发令状后,侦查机关才能使用GPS追踪器侦查犯罪,如此才符合权力分立原则,也可消弭检察机关自行扩权的疑虑。

法务部将侦查机关使用GPS追踪器予以合法化、明文化,固然有助于犯罪侦查的成效,也可避免侦查人员担心构成违法而裹足不前,错失侦查犯罪的良机。然而,法务部也不能一味追求犯罪侦查成效,罔顾《宪法》第22条对于人民隐私权的保障,甚至损及权力分立原则。因此笔者呼吁,法务部应与司法院协商,将侦查机关使用GPS追踪器的要件与限制在《刑事诉讼法》中予以明确规定,并且比照搜索及通讯监察处分,采取相对法官保留原则,才能在打击犯罪的犯罪侦查与人权保障间取得完美平衡。

好文推荐

李永然、陈赠吉/保障宗教自由的《宗教基本法》不可能凌驾《宪法》

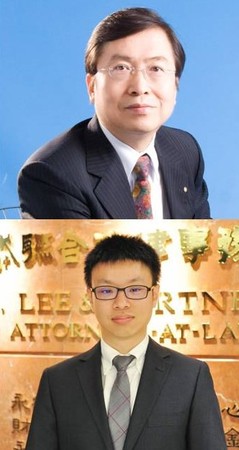

●李永然(上),永然联合法律事务所所长、永然两岸法律事务中心创办人、中华人权协会名誉理事长;陈赠吉(下),永然联合法律事务所执业律师。以上言论不代表本公司立场。