李永然、陈赠吉/限制出境法制化 迁徙自由一点也不能少

▲现行司法实务的限制出境违反法律保留原则,应「先求有,再求好」,完成《刑事诉讼法》修法,再逐项修正相关行政法规。(图/记者徐文彬摄)

我国长期以来,限制出境处分在《刑事诉讼法》中欠缺明文规定而违反「法律保留原则」的问题,一直遭到法律学界及实务界的质疑。所幸从民国107年以来,多名立委纷纷针对限制出境处分提出各种版本的《刑事诉讼法》修正草案,希望借此将限制出境处分予以法制化,以解决上述问题。据报载,立法院司法及法制委员会在民国107年5月间,已经决定以周春米立委的提案为蓝本,透过订定「专章」的方式,将限制出境处分法制化。

依据立法院公报,周春米立委的草案内容主要为:一、增订迳行限制出境的法定要件及程序,且必须在处分后「1个月内」以书面通知被告。二、限制出境处分的期间及延长次数的限制,其中侦查中不得逾2个月,延长每次不得逾4个月且以3次为限,而审判中每次不得逾8个月,且一定刑度以下被告累积期间不得逾8年。三、视为撤销限制出境的事由及例外情形。四、保障被告得随时向法院声请撤销或变更限制出境的权利,并增订限制出境得独立提起抗告或准抗告。五、明定羁押替代处分类型限制出境的准用规定等内容。

不过,有学者批评上述草案仍容许「无限期」的限制出境,且累计8年的限制期间,在个案中仍可能违反「比例原则」,而草案是仿效《刑事妥速审判法》(以下简称《速审法》)相关规定,但《速审法》实际上是一部失败的立法,又审判中没有限制出境次数的限制,草案形同「法官本位主义」。该学者并主张,应增加其他替代处分的种类,增加违反替代处分的制裁效果,例如科处刑罚或丧失上诉权,且修法应采取「包裹立法」方式,一并修正行政法规等意见。

姑且不论《速审法》的立法成败与限制出境处分的关联性为何,将《速审法》的「立法评价」套用在立法目的与基本权利完全不同的《刑事诉讼法》修正草案上,已难谓公允。其次,相较于现行毫无规范的限制出境实务,至少修正草案已就特定刑度犯罪设定限制期间上限,对于人民的「基本权」保障已较现行实务更为周延;况且,限制期间至多以刑事判决确定时为限,也不会有学者所称的「无限期」限制出境的情况。再者,倘若没有充分的保护法益或公共利益,何以被告在违反强制处分的情况,必须接受刑罚制裁或丧失上诉权?此种法律效果反而侵害人民的诉讼权,且有违反比例原则的疑虑。

回归本次立委提案修法的初衷,是为了解决限制出境处分在现行《刑事诉讼法》中欠缺明文规定的问题;透过增订限制出境处分的发动要件、次数限制、处分程序、救济方式等规定,至少让现行毫无规范的限制出境处分有最基本的法令可资依循,俾符合我国《宪法》第23条的法律保留原则及比例原则,以解决违宪疑虑。倘若在立法过程中,还要兼顾行政法规进行「包裹立法」,恐怕缓不济急。

笔者呼吁,在现行司法实务的限制出境处分完全违反法律保留原则的情况下,当务之急应该是尽速在《刑事诉讼法》中制定相关规定,使限制出境处分得以明文化以解决违宪疑虑。也就是,应当采取「先求有,再求好」的方式,先完成《刑事诉讼法》的修法,尔后再逐项修正相关行政法规,否则依照前述学者的主张,在「包裹立法」涉及层面过广,且我国立法效率普遍不彰的情形下,此种陈义过高的立法主张,人民的迁徙自由将继续受到国家的违宪侵害,无法达成「人权保障」的终极目标。

好文推荐

李永然、陈赠吉/保障宗教自由的《宗教基本法》不可能凌驾《宪法》

李永然、陈赠吉/【公司法大翻修】看懂SOGO条款 伪造文书确立可撤销或废止公司

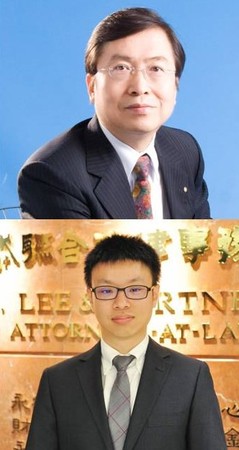

●李永然(上),永然联合法律事务所所长、永然两岸法律事务中心创办人、中华人权协会名誉理事长;陈赠吉(下),永然联合法律事务所执业律师。以上言论不代表本公司立场。