惠帝云南拥30万精锐 朱棣起兵为何未有调用?

所谓「兵贵神速」,不能有半分优柔寡断。

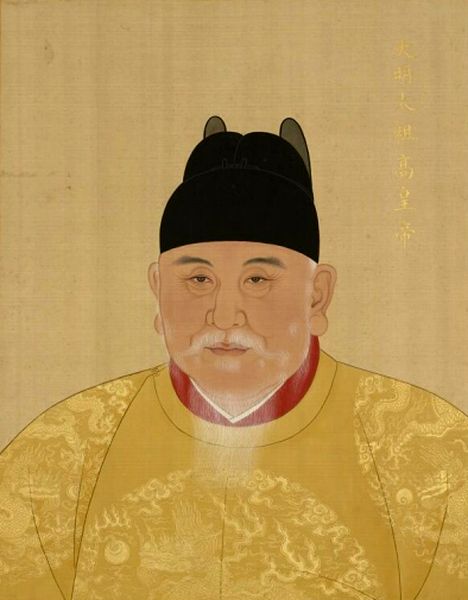

明太祖朱元璋在位时,他曾把儿孙分封到各地做藩王,而藩王势力日益膨胀。在他年老之际,因太子朱标早逝,洪武三十一年,朱元璋死,皇太孙朱允炆继位,是为建文帝。

明太祖朱元璋画像 (网上图片)

朱允炆作为是明朝的第二位皇帝,同时也是明朝第一位作为从小接受帝王之术和儒家教育培训出来的接班人,一登基,就立马改革祖父朱元璋的弊政,宽刑省狱,严惩宦官,增强文官在国政中作用,这样的开局,颇有治国之才,本应该有一番大作为。但由于建文帝登基时,才二十来岁,诸藩王大多为叔辈,且在封地掌握兵权,他的心中由是不安,所以他和朝廷大臣一起,开展一系列削藩措施。

建文帝下令各王国的地方文武官员听朝廷节制,采取削藩政策,先后废黜周王、湘王、齐王、代王及岷王。

事实上,惠帝朱允炆削藩思想本身并无不妥,后来永乐帝、宣德帝亦持续打压藩王势力;但是由于缺乏政治经验,使得各种不良影响相互作用。加上在部署对付年龄最长、军功最多、武力最强大的燕王朱棣时,建文帝身边的多缺乏实际政治经验的谋士打草惊蛇,引发燕王先发制人的念头,起兵反抗,以「靖难」为名,挥师南下,向京师进军。这就是「靖难之役」。

明代军队 (网上图片)

这场战争一共持续了四年,一开始朱允炆处于上风,而朱棣则处于下风。可是这样的形势并没有维持多久,紧接着耿炳文率领的13万大军、以及李景隆率领的50万大军,先后被击败,至此,朱允炆的官军主力尽丧。

不过,在这危机之际,其实朱允炆还有一支30万人的精锐部队,就是云南的沐家军。沐家军的第一代主事人是沐英,他本是流浪儿,八岁时遇到朱元璋被其收为义子。此后,沐英跟着义父朱元璋南征北战,由于沐英作战勇猛,军事上很有见地和主见,战功卓著,频频升职,最后被朱元璋安排镇守云南。

明代军队 (网上图片)

朱元璋对沐英有再造之恩,而且沐英与朱允炆的父亲朱标的感情非常深厚。据了解,朱元璋死前,他就把这支军队交予朱允炆,以备不时之需。如果此时,朱允炆调沐家军进京勤王,他们必会前仆后继,应该不会容易被朱棣抢去皇位。可面对朱棣的步步紧逼,朱允炆明明还有支30万人的军队,为何到死都未调用?

首先,朱允炆自身的性格问题,是个很大的障碍,明明作坐拥30万大军,却因为他自己的优柔寡断没有调动。朱允炆性格温和,至孝仁厚,他崇尚儒家风尚,主张仁政,在战争中其实也有过胜利的机会,只是他不忍心下定决心,怕担负杀叔父之名,始终顾虑重重。惠帝轻视武将,罔顾军事,他本人也毫无作战经验,又倚重文官决定军事政策,也使武将无法发挥应有的作用。好像擅于守城的耿炳文一直有效固守河北,起初能成功抵挡朱棣,却最终听取黄子澄的建议撤换耿炳文,结果更令战事兵败如山倒。

明成祖朱棣画像 (网上图片)

另一方面,朱允炆也没有料到自己会败得那么快,因为在前三年,一直都是朱允炆在北方「揿住」叔叔朱棣来打。可是到了建文三年(公元1401年)年底,燕王朱棣却做出惊人决定:绕过北方官军围追堵截,直接率兵南下攻打首都南京。朱允炆没有想到叔父会直逼京城,没有一丝犹豫。当朱棣的军队兵临城下,想调用时,也已经不可能这么快由云南来到京城抵挡朱棣的势力了。

「靖难之役」前后持续四年,其间必有很多机会让朱允炆调动这支军队,但历史没有如果,朱允炆在「靖难之役」后也不知去向,既有他在战争中被杀死的说法,又有他逃去寺庙做和尚的传言。建文帝的最终下落,至今仍是不解之谜。