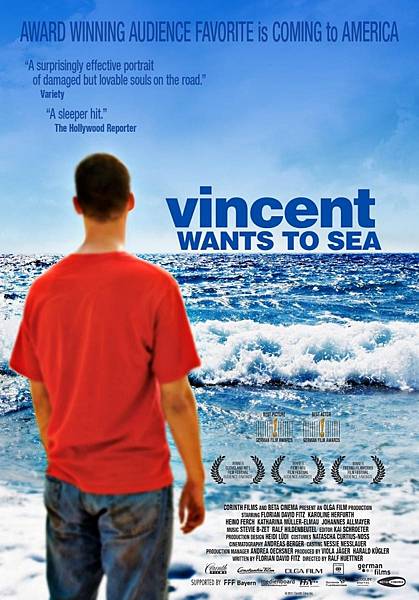

文生去看海:每个病人都是人,每个人都有病

德国电影《文生去看海》(Vincent will meer),一开场就是主角文生母亲的丧礼,文生患有妥瑞氏症,症状是身体不由自主地抽动、发出怪声、无法克制地口出秽语、脏话。而在庄严肃穆的丧礼上,文生的症状却是不停干扰典礼的进行,众人也投以异样眼光。难忍的他,这时只好走出教堂,自己一人在外头哭泣,而你听著他不飙说出的脏话,分不清现在是症状的发作,还是痛苦的自责,但那样子都叫人心疼。

改编真人真事的美国电影《叫我第一名》(Front of the Class),主角Brad Cohen也是一位妥瑞氏症患者,片中也有类似情景,当Cohen去参加过世学生的告别式时,他却独自一人站在教堂外头,他很想进去参加、但又怕造成他人困扰,他在外头哭泣的模样,同样令人心酸难忘。

外人对妥瑞氏症的不理解,是其患者最大的痛苦之一,从小他们容易被视为不守规矩、故意捣乱的小孩,也可能招来他人的嘲笑或是攻击,这些都可说是文生成长历程的随身组合,但他的母亲是他安定的力量,母亲的爱与接纳,是最他安全的堡垒。因此母亲过世对文生来说是极大打击,片里说到他是紧握著母亲尸体的手两天,最后还是众人合力才能把他们的手分开,可也说了母亲的重要性,那是文生仅有且不想放开的爱。

而相较于母亲的接纳,文生的父亲却是完全不同的态度,他对文生总是批评,语言充满不信任与责难。父亲是党政高官,忙于工作,对文生毫无耐性,在母亲过世后,只想把文生送到疗养院,感觉像在打发文生,他最在乎的事好像只有自己的选举与事业。

后来文生与疗养院同伴玛琳与阿历驾车逃出疗养院,得知消息的父亲前来寻人,但他在乎这事件对选情的负面影响似乎更胜过对文生的关心,找到文生后,他不是关心文生是否遭遇困难,反而用难听的话羞辱文生,在他眼里,文生只是不成材、有缺陷的儿子,和他自己完美的菁英形象完全不同。

而玛琳是厌食症患者,阿历则有强迫症,加上文生,三个在他人眼里带著缺陷的病人,开车想往义大利的海边去,那是文生母亲生前的愿望,因此文生一路带著母亲的骨灰,希望能带妈妈去看海,这也是他对母亲的爱的回应,同时也是一种象征,象征母亲的爱,带给文生力量,给了他冒险与探索世界的勇气。这趟旅程,也成了三人的疗愈之旅,虽然路上满是冲突、但这也是相互了解与磨合的历程。不过别误会了我的意思!虽然我说这是三人的疗愈之旅,但并非指三人的疾病症状有所痊愈与改善,在旅程的终点,玛琳病得更重、阿历仍有怕脏的强迫行为,文生还是那个无法控制就冒出脏话的青年。

这趟路,疗愈的是他们的心。

过去的他们,活在限制当中,也让他们带著退缩的姿态生活著,但在这趟路上,他们尝到了自由与活力,而那是生命的滋味呀!他们从彼此身上得到了支持,他们更有勇气踏出步伐,带著自己的病痛,继续在这世界里奋力活著。

文生在最后把母亲的骨灰交给爸爸,这也意味他可以主动放开母亲的手,不像之前是被人强迫,现在的他已经有力量去迎接挑战,他也不该沈溺在过去的保护之中。

而这也是文生父亲的疗愈之旅,他在寻找文生的路上,体验到自己对文生的严厉,也感受到文生承受的痛苦,如果他自己的父亲也用这样的方式对他,他其实也不会是如今有著自信的模样。于是他不再用高高在上的姿态与文生互动,他像是朋友一样,坐到文生的旁边,倾听文生想说的话。说来,他父亲更像是病人,他患的是情感疏离、自我中心、无法接纳不完美的症候群。当他接纳文生,就接纳了自己的脆弱,他变得柔软,也更富人性,这趟旅程对他来说,也有无比价值。

最后父亲对文生的放手,让文生决定自己的未来,表达了他对文生的尊重与信任,而这是每个人内心的渴望,就算文生有妥瑞氏症,但他也有身之为人的渴望。人们愿意看见文生等人的渴望,并且用尊重与信任、不过度干预与保护的方式回应,这点很教人动容。我想这也是电影想表达的,虽然他们是他人眼里的病人,但更重要的是他们也是人,就有人性的欲望与需求,电影让我们看见他们的真挚情感,也邀请我们用人性与他们连结,在这层面上,其实我们彼此并没有太多不同。

有趣的地方是,电影虽强调人有自由的需求,但却也不是无限上纲,甚至设立出了界线。这界线反映在文生最后拒绝重病的玛琳请求他带她出院的要求,玛琳对文生说,爱她就带她离开,可是文生知道,爱她不是带她离开,因为那可能无济于事,甚至只是帮助玛琳逃避自己的问题。他看著苦苦哀求的玛琳,他知道玛琳的痛苦,但他也知道这是她得独自面对的生命难题,文生能做的,只留下来陪伴,而不是带她逃跑,这样的姿态,说来也是一种坚定的爱。

《文生去看海》的议题看似严肃,但电影用著幽默诙谐的手法呈现,有好笑的时刻,也有动人的时刻,看完后,脑中浮现一句话:「每个病人都是人,而每个人也都是病人」。我们都带著自己的人生难题走自己的人生路,在文生去看海的路上,或许也能看见我们自己的模样,从他们的身上,看见自己能带上路的勇气。