李永然、陈赠吉/大法庭上路,终审法院的未来挑战

▲最高法院大法庭7月4日揭牌上路,借此消除不同审判庭或不同时期的法律争议,统一法律见解,但未来仍有诸多挑战必须面对。(图/记者汤兴汉摄)

从民国108年7月4日开始,最高法院与最高行政法院正式实施「大法庭」制度,在最高法院成立「民事大法庭」及「刑事大法庭」,最高行政法院则成立「大法庭」,透过9位至11位法官合议审理的方式,针对互相歧异或具有原则重要性的法律见解做成裁定,提案的审判庭应依大法庭裁定的法律见解,对提交的案件进行终局判决,希望借此消除不同审判庭或不同时期的法律争议,统一法律见解。同时,也废除实施已有数十年历史的「判例制度」,自民国108年7月4日起停止适用只有要旨没有裁判全文的判例,其他有裁判全文的判例,则回归一般裁判的性质,与其他未选编为判例的裁判,效力相同。

新实施的大法庭制度,目的在于统一终审法院的法律见解,固然有助于提升终审法院裁判的可预测性及安定性,增加人民对于司法的信赖感;但由于诉讼程序更加繁琐冗长,对于法官及案件当事人而言,必然增加过去所无的负担。

依据《法院组织法》第51条之6规定,最高法院民事大法庭及刑事大法庭的合议庭均是由11位法官所组成,而最高法院民事庭及刑事庭目前分别有34位及40位法官,仅由其中的11位法官组成大法庭;虽然大法庭成员人数占民事庭或刑事庭法官总人数的比例并不高,但由于大法庭需要进行言词辩论程序,对于案件量负担极高的最高法院法官而言,难免会影响既有案件的审理速度。

再者,最高行政法院目前全院仅有17位法官,而依《行政法院组织法》第15条之6规定,大法庭需由9位法官组成合议庭,亦即每一件法律争议案件,最高行政法院需动用超过一半的法官进行审理,必然会增加法官的案件负担,影响既有案件的审理速度。以目前最高法院及最高行政法院上诉案件,往往需要长达一、两年才能做出实体判决的情形下,在大法庭制度实施后,人民可能需要更长的时间才能获得实体判决;如果案件被提案到大法庭审理,必定将耗费更多时间才能审结。

另依据《法院组织法》第51条之2及第51条之3规定,最高法院各庭评议后,如认采为裁判基础的法律见解与先前裁判有歧异,或具有原则重要性的情况,得以裁定叙明理由提案给大法庭裁判,对于歧异法律见解甚至有提案义务。不过,先前裁判法律见解有无歧异?法律见解有无原则上重要性?均系于法院自身的认定,审判庭依上述的《法院组织法》规定提案前,并不需要征询当事人的意见,即可迳自以裁定主动提案到大法庭。然而,大法庭审理法律争议应行言词辩论程序,并且强制当事人应委任律师为代理人或辩护人,倘若原本受当事人委任提起法律审上诉之诉讼代理人,无法延续到大法庭中代理当事人进行言词辩论,则案件当事人势必还要另外委任律师到大法庭进行言词辩论,才能维护自身的法律权益,无疑将增加当事人的诉讼成本;且审判庭将案件提案到大法庭,将延长终审法院审理案件及做出判决的时间,也将使当事人无法及早收受法院判决,实现受法律所保障的权利。

至于我国最高法院及最高行政法院的判例,在司法实务上已经有将近百年的历史,许多法律漏洞或法律规定不明确而衍生的问题,长期以来都是透过判例来解释或补充。因此,在某种意义上,判例已经类似于法律的性质,成为构成国家与人民法律关系的依据之一。司法院在大法庭制度实施初期,即停止适用部分无裁判全文的判例,倘若该判例所涉及的法律见解没有其他裁判先例可以参照,导致法院在审理部分案件时,可能没有稳定的法律见解可资依循,反而有损法律见解的安定性及可预测性;于此情况下,审判庭很可能会将停止适用判例后产生的法律见解问题提案到大法庭,因此大法庭的合议庭法官在大法庭制度实施初期,可能会面临相当的案件负担。

大法庭制度确实可以促使终审法院统一法律见解,提升法律见解的安定性及可预测性,增加人民对于司法裁判的信赖感,但由于大法庭须由较多位法官组成合议庭,且应行言词辩论程序及采取强制律师代理,以致整体诉讼程序更为繁琐冗长,不仅增加终审法院法官及案件当事人的负担,也将终审法院统一法律见解的成本转嫁到案件当事人身上。未来,终审法院法官的案件负担是否过高?人民对于大法庭制度的接受度与评价如何?能否有效提升人民对于司法裁判的信赖感?都有待时间检验,这些都是实施大法庭新制并废除判例制度后,终审法院在统一法律见解的过程中,仍须面对的各种挑战。

好文推荐

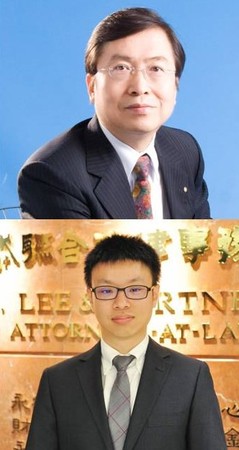

●李永然(上),永然联合法律事务所所长、永然两岸法律事务中心创办人、中华人权协会名誉理事长;陈赠吉(下),永然联合法律事务所执业律师。以上言论不代表本公司立场。