林俊宏/刑事鉴定大进步 测谎不得作为证据

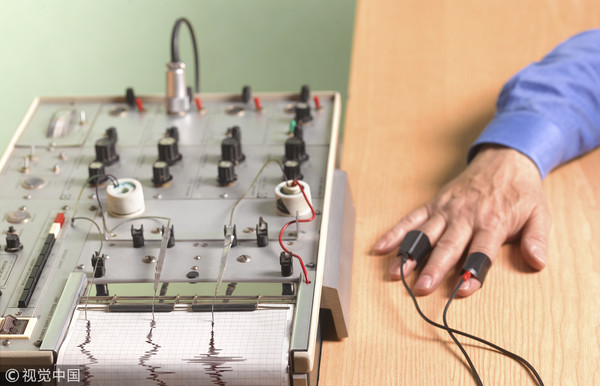

▲受测者的生理变化和有无说谎之间,并无法认为具有当然的关联性。因此,司法院的刑事诉讼法鉴定部分条文修正草案中明示,测谎的结果不能作为证据。(图/视觉中国CFP)

相较于原来争议不断的《刑事诉讼法》鉴定部分条文,司法院在2019年2月20日举办的「刑事诉讼法鉴定部分条文修正草案(下称草案)」公听会,提出了明显进步的条文。

鉴定是刑事诉讼制度中非常重要的,鉴定条文应规定不同领域的专家意见要怎么进入法院,法院应该要用什么样的标准来看待专家所提出的鉴定报告或证言,但现行的《刑事诉讼法》对此的规定却非常简陋,以致于很多不能算是科学或是欠缺依据的证据,都可以进入法院,并用以判决被告有罪,许多冤错案件也因此而生。

草案条文大幅调整《刑事诉讼法》原来的鉴定制度,将本来只有法官及检察官可以嘱托专家或机关进行鉴定的不公平现象,调整为被告也可以自行委任专家进行鉴定。这也就是说,依草案的规定,被告如果认为其案件有需要专家进行鉴定的事项,也可以自行委托专家进行鉴定,并让专家到庭作证,说明鉴定过程、方法、理由及结果等。

除此之外,草案参考了美国联邦证据规则的规定,要求鉴定人必须具备一定的专业能力,且建立了有效的鉴定报告应具备的标准,以确保鉴定的品质及其程序事项;这部分内容包括鉴定人所具有的专业能力应有助于事实的认定,且鉴定必须以足够的事实或资料为基础,并依据可靠的原理和方法,可靠的适用于鉴定事项等标准。

另一方面,草案更要求鉴定人原则上应到庭接受检、辩双方的交互诘问,一改过去鉴定人可以躲在书面报告之后,拒绝接受检、辩检验及挑战鉴定报告或其专家证言的正确性及可信性。而且,除了审判程序的交互诘问外,草案也赋与被告可以在侦查程序中,针对检察官所进行的鉴定有表示意见的机会,让有利于被告的事项,也可能在侦查程序中的鉴定被注意到。

关于鉴定制度的调整,这次的草案还有另一个值得大力赞许的亮点,就是直接明示测谎的结果不得作为证据。

正如一般所知,测谎是以仪器测量并记录受测者在回答问题时的血压、脉搏、呼吸及肤电等生理变化,判断受测者的回答是否为真。这样的判断是建立在一般人在说谎时,会产生迟疑、紧张、恐惧、不安等心理波动现象的原理。但是,先不论说谎是否当然会产生上述的心理波动,人的生理变化也受到许多其他外在因素的影响,例如疾病、个性、情绪、饮酒、服药等,都会造成不同的生理反应。因此,纵使现今的测谎程序设计,会借由对受测者进行测前及测后会谈的方式,避免其他外在因素的干扰,但实际上并没有办法完全排除其他外在因素的影响;也就是说,受测者的生理变化和有无说谎之间,并无法认为具有当然的关联性。

由此可知,测谎本身就存在相当的不确定性,再加上测谎又无法重现施测的过程及结果,根本无从事后检验其正确与否。如果让这样的证据作为认为被告有罪的证据,造成冤错的风险恐怕难以衡量,因此,司法院直接明示测谎的结果不得作为证据,确实值得大力赞扬。

草案就鉴定法制的结构调整值得称许,不过,目前在整体设计上,似乎还缺了「证据保管连续」和「证据遗失」的规范。为了让法制更加完善,司法院应该认真思考这两个部分的制度设计,不要让进步的法律有所缺漏。

好文推荐