☆☆道德经:第50章 善摄生者,无死地。如何能达到?

唐 鉴真和尚 688年-763年

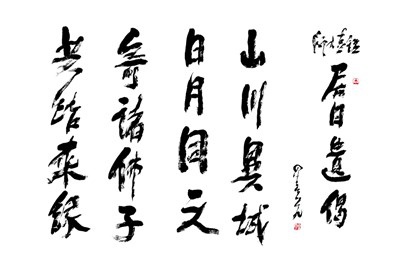

居日遗偈 山川异域,日月同天;寄诸佛子,共结来缘。──唐‧

鉴真大师 (日本书家所写书法)

鉴真东渡,不仅点亮日本佛教的戒灯,也将大唐的医药、建筑、雕

塑、书法艺术等文化传到日本,对日本文化的发展有深远影响,至

今仍被尊为「日本文化之父」。

【赏析】

鉴真和尚以六十六岁高龄东渡日本弘传戒律,暮年时自知归乡无望

,写下这首遗偈。前二句「山川异域,日月同天」,意思是他的故

乡在中国,而今越过重洋来到日本,虽人在异乡,但是太阳和月亮

仍然同在一个天地里。不管中国也好,日本也好,他还是同在一个

天下里弘传佛法。

「寄诸佛子,共结来缘」,希望所有的佛弟子们,彼此不要对立,

要互相帮助;不要纠纷,要互相和谐;不要傲慢,要尊重包容。大

家和平互助,共同在一个佛陀的信仰之下,再结来生的缘分,继续

将菩提种子播洒于世间。──节录自《星云说偈》

☆☆道德经:第50章 善摄生者,无死地。如何能达到?

善摄生者,修之于身,含德之厚,比于赤子,其德乃真,是谓

玄德──生而不有,为而不恃,长而不宰。玄德深矣远矣,与物反

矣,然后乃至大顺。

塞其兑,闭其门,挫其锐,解其纷,和其光,同其尘,是谓玄同,

故不可得而害。

出生入死。

生之徒十有三,死之徒十有三;

人之生,动之死地,亦十有三;

夫何故?以其生生之厚。

盖闻善摄生者,陆行不遇兕虎,入军不被兵甲。

兕无所投其角,虎无所措其爪,兵无所容其刃;

夫何故?以其无死地。

注释:

1.出生入死 从别的地方来,我们称投胎转世、出生,但是我们

去别的地方生存却称之为死亡。这是就肉身的有意

识存在而言。来地球生存须要肉身,忘了过去重新

开始,所以说是转世、出生;离开地球不须肉身,

所以是前往某处,而非投胎转世。对于我们的生前

死后,我们无所知,从何而来?往何处去?而主张

没有创造与灵魂的人,则是偶然的来,断了气,一

切也就结束了。但是道德经或我们在此的讨论是基

于创造论与有灵魂的存在而言。

p.s 赛斯谈人死后的情况,多少了解一些,不无小补:

a.死后身体的样子:在离开肉体之后,你将立刻发现自己在另

一个 "身体 "里。这是与在 "出体" 时你用

以旅游的同样的形体。这形体看起来会像是

具体的。但一般说来仍在肉体内的人看不到它。它可以做任何你

现在在梦中所做的事,所以它会飞,会穿过固态的物件,它是由

你的意志直接推动的,你想到哪儿去就会在哪儿。可是,通常你

不能操纵物质的东西。

b.死后的世界在那里?这些死后环境不一定存在于其他的星球上。

它们不占空间,因此 "所有这些在哪儿发生?" 这问题基本上

是无意义的。这是你们自己对实相本质误解的结果。因此没有一个

地方,没有一个特定的地点。这些环境存在于你们所知道的物质世

界之中,而不为你们知觉。其实只是你们的感知机制不允许你调准

到它们频率的范围而已。你只对一极为特定而有限的范围反应。如

我以前说过的,其他的实相与你自己的实相共存。在死时你只是舍

弃了你自己的物质行头,对不同的范围对准频率,并且对另一套设

定反应而已。不过,的确有分隔它们的能量场。你们全盘的空间观

念是如此扭曲,使得任何真正的解释都极为困难。

c.灵魂刚脱离身躯之状况及往后的去处:

"死者" 的经验并不相同,所经历的情形与情况有所不同。

一个在解释他的实相的人,只能解释他所知的情况。

你的有意识的自己,按照当时的情况,你的意识(灵魂)以

不同的方式离开肉体机制。在这时,许多不同的行为出现了,每

一种皆是个人背景、知识与习惯的结果。死者发现它自己所处的

环境常常是因人而异的。思想与情感形成物质实相,而它们也形

成死后经验。这并不表示那经验是无效的,正如思想与情感形成

物质实相也不表示肉体生命是无效的一样。

在死后,有无限的不同经验对你开放,全都是可能的,但按照

你的发展,有一些经验比其他的可能性高些。刚死之后被带往转

世机构或待转区,此区有专人辅导。待转就是等待发落,就东方

而言就是往地府、神界、仙界、天界等等,赛斯是以实相称呼。

按照你的发展也就是按照你在阳世的所作所为去发落。宗教徒或

修行者或所谓开悟者也不例外。结果不是由人自己说了算。

以上是赛斯的说法,请参阅:

赛斯:你们认为的死亡,所拥有的基本实相,并不比你们的时空观

念来得大。死亡其实代表你当下感知的能量转化、甚至是价值完成

能力之中的一个盲点。死亡只不过代表你自身感知的终止,也就是

你的了解终止。也可以说你的理解能力进入一种完全的的缩减。你

的感官并非配备来感知能量从一个转化为另一个。

所有生物性的有机体都知道,肉体的生命依赖著意识与形体的

一种经常转换。

当然,以你们的说法,我是在说,实质的说,死亡给予生命。这个

生物上的知识,在微观层面上也切身的被承认。甚至你们的细胞

也知道,为了你的肉体形式的持续,它们的死亡也是必要的。

只有对你们有意识的信念系统而言,这整个死生的取向才是奇怪

或陌生的。

2.生之徒十有三,死之徒十有三:

历来对十有三有许多不同注解,依道德经的行文习惯,如

果十有三有特殊意义,下面的文章会加以解释。但是经文

中并无特别注解,所以应该只是表面易解的意思。

这里的生死是接著上面出生入死续讲。如果来投胎出生的

有十个人,其中三个可以生存下去,走完这一生的生命历

程;十个当中有三个是无法顺利生存下去的,属于短命么

折。

p.s 也有人把十有三解读为七情六欲,道德经没有七情六欲,所以

应该不是指七情六欲。对于七情六欲我们常听到,简述如下:

徒是类之意,十有三即是十三类,也就是七情六欲。生或

死?皆由七情六欲的运用而起。人的生命在生死之间也就

是呼吸之间,一口气提不上来就结束了。这其间,究其实,

人生所处理的不外乎七情六欲,中庸所说「喜怒哀乐之未

发,谓之中;发而皆中节,谓之和。中也者,天下之大本;

和也者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉。」

赛斯说的情绪管控,宗教说的修心养性,总的来说就是七

情六欲的问题。

儒道的七情 《礼记·礼运》「何谓人情?喜怒哀惧爱恶

欲,七者,弗学而能。」

《吕氏春秋-贵生》首先提出六欲的概念:「所谓全生者,

六欲皆得其宜者。」东汉哲人高诱对此作了注释:「六

欲,生、死、耳、目、口、鼻也。」

修真录这样说

道家云:

大道无情者,非无情感也 ,人无情感则如木石之类 ,是执空也。

故大道无情者何? 当喜而喜,喜而不过其常度。当怒而怒,以慈

爱之心言之苦切。当哀而哀,哀而不伤其心。当惧而惧,常存戒惧

心而无恐惧心。当爱而爱,吝啬于奢侈而不吝啬于善。当恶而恶,

恶而发悲心, 怜悯感化他。当欲而欲,欲功果而不欲名利也。

*七情六欲各种情绪都是生命内具的元素,所以人能反应出来,

生命中没有的,我们反应不出来。

但看我们如何界定各种情绪,给它们新面貌,然后,决定让什么

情绪在我们的生活中驰骋。

就像你对苦乐、无常与有常的界定一样,然后你决定了你的快乐

及对待之道。对人生的反应与感想,确实掌握在我们的手中。

3.人之生,动之死地,亦十有三:

人都想长寿过好日子,可是却反其道而行,偏偏往死地走

,这也是占十分之三,也就是无法寿终正寝,半途而逝。

如何说呢?老子说吾所以有大患者,为吾有身;及

吾无身,吾有何患?也就是大家都为自己的色身著想,所

以问题一大堆。为了长寿过好日子,想方设法、处心积虑

,劳神伤身、身心俱疲岂能不往死地走?

4.夫何故?以其生生之厚:

人在生死之间存活著,不知生命为何事?只知好好的活下

去,以为死亡是个结束,所以惧怕死亡,把生死看的太严重,无法

随顺自然。天地不仁以万物为刍狗,圣人不仁以百姓为刍狗;殊不

知肉身的存活只是方便灵性修养进入道性长存。爱惜此肉身而有生

死迷途,贪生怕死,妄想长生不死、万寿无疆、富贵荣华,用错方

向,而有种种意外死亡之悲痛。

5.善摄生 这是本章的主角人物,也是本章的重点,如何能安然

度过此生而返朴归真,不负此生之可贵生命。但是如

何是善摄生?老子没讲,只说了善摄生者的无死地,

故能历险无虞。所以善摄生只能从以下之篇章找答案

。这么神奇的无死地,怎能草草以养生来带过?对照

于第55章所说:「含德之厚,比于赤子。毒虫不螫

(ㄓㄜ),猛兽不据(豦ㄑㄩˊ之借字),攫(ㄐㄩㄝˊ)

鸟不搏。」可知善摄生者,含德之厚,比于赤子。

见素抱朴的含德之厚岂是五色五音五味的生生之

厚者所能相比?含德之厚又是什么?

善摄生者,修之于身,含德之厚,比于赤子,其德乃真,是谓

玄德──生而不有,为而不恃,长而不宰。玄德深矣远矣,与物反

矣,然后乃至大顺。(体悟万物一体,中气以为和的充满慈悲的意

识状态,与万物同为一气,和光同尘能不大顺?)

塞其兑,闭其门,挫其锐,解其纷,和其光,同其尘,是谓玄同,

故不可得而害。(这就是善摄生者之所以能无死地)

*塞其兑,闭其门,隔绝外境、静心往内与道契合,是上同于道。

挫其锐,解其纷,销解锐气而内敛、不使盛大之光芒外露,不突

显自己。

和其光,同其尘,和万物共同生活在相同的阳光、空气、尘土之

中,不特别享受。是谓玄同,这是真正了解天

地万物本为一体的悟道之人。

p.s 参阅 老子与庄子的养生观念-----道德经第55章

5.无死地 每个人都有他的死穴,因为七情六欲透不过,所以容

易被攻击或自毙而亡,此即是动之死地。大多数的人

都是为七情六欲自找死路。善摄生者,体悟万物一体

,七情六欲已融于见素抱朴的体道生活,无欲无争,

伤不了他也恐吓不了他。和光同尘,彼此共存共荣。

他既不往死地走,也无死穴可被攻击。他摄守在道性

的素朴长存,不在人性的咨意上下工夫。

p.s 随著一个人的心灵进化,振动速率也会提高到一定程度,他们

就能真正察觉万物都是一体的,并保持充满爱的意识状态,那就

不会害怕任何东西。这是由于这时候的他们不只是在理性上接受了

事实,了解全宇宙的生命是一体的,而且对此还有更身的领悟。于

是便能接受万物原为一体的道理,不再介意生物的外观形式。不论

目前的地球觉知如何,一个人只要达到宇宙一体的状态,怀抱著对

万物无条件的爱,即使见到再怎么怪异的生命形式,恐惧都会消散

。恐惧不再是那个人的实相。(心经则是照见五蕴皆空,度一切苦

厄。心无罣碍,无有恐怖。 外星人则认为恐惧是人类最强大的一

种情绪。当人类遇见不了解的事情就用恐惧来渲染,好让它符合自

己心智的架构。理解了那个经验,恐惧就会消失。)

──回旋宇宙1 p.446 宇宙花园出版

p.s 当你流露自然本性将自身的神性实体化之后,进入万物一体,

不再有外在的敌人与威胁(无死地):

*因此,必须首先认知和尊重你的身体──它本就是一台精致、独

特的仪器。 你的身体是你最忠诚的伙伴,它响应你所想、所感受

和看到的一切,它是你灵魂的镜子,希望能够帮助你的灵魂彰显于

地球。如果你能够再次感受到这一点,并放下对你身体的一切外在

评判,你就能够再次与它建立内在的连结。因著这一内在的连结,

你更能跟从自身的感受。和其他的所有人和事相比,你的身体更能

告诉你什么是你内在最深的需求和愿望。它将你带回「自己的家」,

使你更接近你的自然本性。

敢于再次做一个孩童,敢于拥抱你的脆弱,臣服于超越你的力量。

要自我觉知且承担作为一个创造者和激励者的责任。 你是未来之

神,只有当你觉知万物一体,觉知自己与那一伟大的生命之网──

它承载著你并使你的存在成为可能──的连结,你才能将自身的神

性实体化。一方面懂得谦卑和臣服,另一方面能够自我觉知和自我

尊重,这些品质合在一起就能够重新恢复人类和地球之间的取予之

舞。 ── Pamela Kribbe

译解:

出生入死,人在生死之间存活著,如同大自然的一切生命,

生死是极其自然之事。但是人慨叹生死两茫茫,视死为畏途,越想

长生越是往死里走。举凡出生十个,大概有三个可以走完这一生的

生命历程,另有三个是短命夭折无法顺利走完;在生活中努力,想

长命百岁、荣华富贵的活著,却反而横死的也有三个。为什么会有

这些情况?因为把生存看得太严重、太强调,凡事物极必反,违反

自然之道,所谓物壮则老,是谓不道,不道早已。生生之厚则服文

彩,带利剑,厌饮食,财货有余,是谓道夸。非道也哉!(第53章)

曾听说过擅于摄守生命本真的人,善摄生者,修之于身,含德之厚,

比于赤子,其德乃真,是谓玄德。这种人是悟道体道者,见素抱朴

、无欲无争,视万物为一体,所以心无罣碍、无有恐惧,气顺平和

融于大自然之环境中,万物视其为同类,所以不管在山中或平地行

走都不会受到猛兽之攻击;入于军队中也无人感受他的威胁,因此

无须避开带兵器者,可自由行走。他的赤子情怀无害于万物,所以

犀牛角、老虎爪、兵士利刃都无用武之地,这是什么原因呢?因为

他的和光同尘广被接纳为同类,已经没有被杀的诱因,它散发出的

是生命本真的和谐之气,中气以为和。

本章之探究:

本章从另一个层面来探讨生死问题以及生存的态度与方向。

绝大多数的人面对生死的恐慌,一心想著如何维持生命,甚至更好

的生活品质,乃至如何趋吉避凶、延长寿命。但是越用心,往往适

得其反。因为我们真的不知道生命究竟是怎么一回事,凭著理性的

思考与感觉,有点像急病乱投医。基本方向没掌握住,古今以来一

直是杂乱无章。所以老子归纳出人生的死亡情况,主要出在生生之

厚,太重视与太强调活著的重要性。却不知死亡如赛斯所说是生存

的一部分,就像疾病是健康的一部分一样,必须一体看待其意义,

而非只看重一面而否定另一面的意义。所以老子提出善摄生者,生

死一如而无恐惧,万物一体而和光同尘。重要的是德行的涵养,而

不是身体的养尊处优。所以老子说吾所以有大患者,为吾有身;及

吾无身,吾有何患?光只针对身体作文章,那是本末倒置。我们不

知身体的真正形成与变化是怎么一回事,只能在身体现象上粉饰,

因而百病丛生,各种恐慌如影随形。

我们喜欢讲面对压力要释放压力,却不知惧怕死亡与疾病也是

要释放死亡与疾病,而非如临大敌与之大作战。身体是反应你内在

的状况,了解死亡与疾病是自己造成之后,就可针对问题改善,并

释放恐惧。所以总的来说,德性的涵养,才能给自已一个健康的身

体与生存环境,甚至让自己无死地。