「耗资15亿」护白海豚 港珠澳大桥建15年创「三零」纪录

▲中华白海豚。(图/CFP)

记者杨子萱/综合报导

港珠澳大桥号称「世纪工程」,在15年内完成全世界最长的跨海大桥,不只如此,因为大桥穿越中华白海豚自然保护区核心区约9公里,所以工程花了3.4亿元人民币(约15.1亿新台币)来保护生态,完成了「大桥通车、白海豚不搬家」。

中华白海豚是水生哺乳动物,用肺进行呼吸,呼吸孔在头顶端,呼吸时需露出水面,有「水上猫熊」、「水上国宝」的称呼,并在1988年被大陆列为一级重点保护的濒危野生动物。

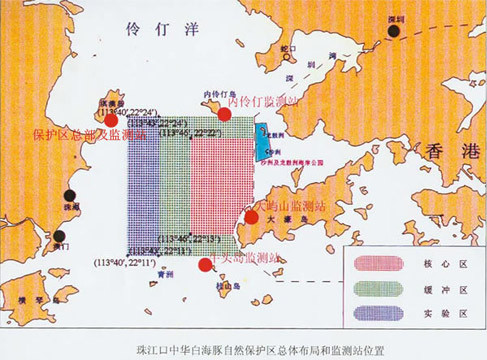

▲珠江口中华白海豚自然保护区区域图。(图/翻摄自广东珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局官网)

根据港珠澳大桥管理局资料,港珠澳大桥工程有「三零」纪录,也就是零死亡、零事故、零污染。其中,因为广东珠江口有个区域是中华白海豚国家级自然保护区,这片水域的海洋环境比较敏感,而大桥将穿越该保护区核心区约9公里、缓冲区约5.5公里,共涉及保护区海域约为29平方公里。

在工程部分,管理局缩短施工工期,调整施工方案,包括在港珠澳非通航孔桥部分,通过增大非通航孔桥跨径,从原来的318个桥墩减少到224个;人工岛的深度从初步设计的标高-31米,提高到大约-16米;采用钢围堰和钢管复合桩工艺,让打桩船施打、液压锤沉桩,进而减少占用海域面积、降低阻水率,减少施工噪声。

▲港珠澳大桥跨越中华白海豚保护区。(图/CFP)

截至去年7月,该工程花了大约3.4亿元人民币(约15.1亿新台币)来保护白海豚,其中包括直接投入白海豚生态补偿费用8000万人民币、施工监测费用4137万人民币、环保顾问费用900万人民币、渔业资源生态损失补偿约1.88亿元、有关环保课题研究约1000万元、其他约800万元,最后达成「大桥通车,白海豚不搬家」的目标。

在施工期间,为了保护白海豚,工程也针对方案设计、施工建设、工程管理、技术研究等方面做调整,包括缩短工期,优化施工方案,尽量避免在4-8月进行大规模清淤、开挖等工程,因为那时是白海豚繁殖高峰期进行,这些工程易产生大量悬浮物的作业,怕会影响到白海豚生态。

另外,官方也对施工人员及管理人员举办白海豚保护知识培训29次、共2544人参加;研究人员共出海追踪300多次,拍了30万张照片,对千余头白海豚进行标识,在港珠澳大桥主体工程完工后,被识别到的白海豚数量向上攀升,数据库新增234头中华白海豚,累计已识别海豚2367头。

▲海洋哺乳动物研究小组SMRU Consulting的成员在大屿山港珠澳大桥前拍摄中华白海豚。(图/CFP)

中国水产科学研究院南海水产研究所研究员陈涛表示,「从我们监测的情况看,归属于广东管辖的、与香港毗邻的伶仃洋水域(珠江口)里,近四五年来一直稳定地活跃著950头到1000头中华白海豚。我们也在广东水域内识别到了一些原来活动在香港水域的白海豚,和大桥建设前相比,它们的活动水域有所变化,但它们的确还在。」

▲珠江口中华白海豚国家级自然保护区的三角岛附近。(图/CFP)