侵华日军化武报告曝光 日本学者: 只是冰山一角

除了记录早期糜烂剂使用情况,还分析毒气弹的威力,指出使用是必须的。

1939年日军侵华期间,日本陆军毒气部队曾在中国北部地区使用过「糜烂剂」以及「喷嚏剂」毒气弹。近日,日本有位历史研究者,发现记载日本侵华期间日军使用化武的军方报告,首度有日本军方报告证实日军在中国使用化武。

配备防毒装备的日军 (网上图片)

由于二战时,日军在战败前,有组织地销毁记录类文件,所以毒气使用纪录尚未厘清。日本共同社报道,日本历史研究者松野诚,找到相当于部队正式报告的《战斗详报》,报告指出于1939年,日本陆军毒气战部队在中国北方作战时,使用装有让皮肤和黏膜溃烂的「糜烂剂」、强烈刺激呼吸器官的「喷嚏剂」毒气弹。松野诚还指,接照二次战争期间亚洲战场实况:「已弄清楚的只是冰山一角。」他还说有必要弄清事实,从中汲取教训:「让悲惨历史不再重演。」

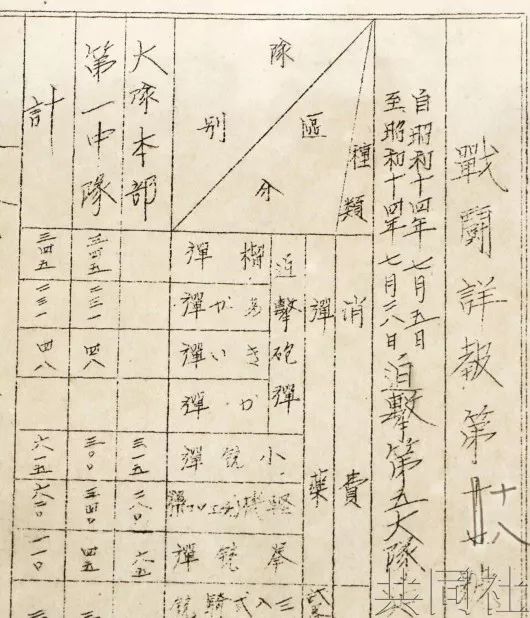

这份《战斗详报》是日本「华北方面军(日本称「北支那方面军)」附属毒气战部队「迫击第五大队」的文件,约100页,包含战斗情况、砲弹的使用情况、毒气弹使用命令的副本等。当中详细记录中日战争爆发两年后的1939年7月,在山西省山岳地区实施「晋东作战」的情况。报告称,大队接到命令,决定使用装入糜烂剂的砲弹「きい弹(即黄弹)」和加入喷嚏剂的「あか弹(即红弹)」方针。在1939年7月6日的战斗中,向中国军队阵地发射了31枚红弹;同月17日使用了60枚红弹和28枚黄弹,18日使用140枚红弹和20枚黄弹。

日本发现了记载中日战争期间日军使用化武的军方报告 (共同社图片)

报告还分析毒气弹的威力,指出针对在山岳地区构筑牢固阵地的敌人,使用红弹攻击为必须的。还记录了首次使用黄弹:「效果非常大」。松野表示在目前已确认的资料中,这是地面部队在中国使用黄弹的首个事例。

由于日本陆军为避免留下战争犯罪证据,在投降前销毁相关文件,所以,这项资料可能一直由部队相关人士私人保管,因而幸免于难。松野将「战斗详报」的详细内容与分析汇总成论文,将刊登在日本月刊杂志「世界」八月号。

据了解,1937年日本全面侵华战争爆发,日军为了短时间内达成「政府中国」的目的,日军先后在中国14个省市、77个县区使用化学武器1731次,另外在中国国民政府军政部防毒处的记录中记载,日军使用毒气伤害了36968人,其中2086人死亡。日军毒气战在中国军队(国军)中造成的死亡率平均每年为8.5%,最高年份为1937年,达到28.6%。

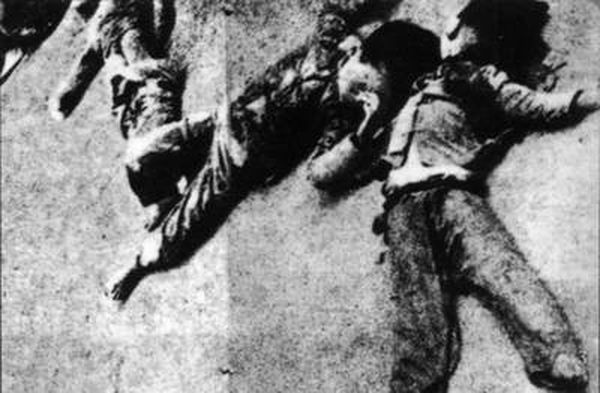

1942年5月,侵华日军在河北省定县北疃村对平民使用化学武器,导致大量平民伤亡,是为「北疃惨案」 (网上图片)

日军在中国使用的化学武器种类,一般是催泪性的「苯氯乙酮」、呕吐性的「联苯氯化胂」和「联苯硝化胂」,糜烂性的「芥子气」和「路易氏气」,还有窒息性的「光气」、「氯化甲基吡啶」和「氰酸气」。所谓「红色」指的是窒息性毒气,「黄色」指的是糜烂性毒气。「红色弹」和「黄色弹」由砲兵发射或飞机投掷,「红色筒」用投射器或掷弹筒发射,至于「黄色剂」则是直接洒播芥子气原液。

战后盟军从日军缴获60公斤芥子毒气弹 (澳洲战争纪念馆图片)

时至今日,侵华日军在中国土地上仍然遗留大量化武,发现的地点遍及全国。从1950年代初起,各地不断发生民众受到侵华日军遗弃的毒气弹伤害的事件。据调查,到2003年为止,中国共有2000多人受到遗弃化武的直接伤害。由于有不少人受到化武伤害后不明原因,所以,受日本化武毒害的人数,实际上高于统计数字。

中国外交部也曾多次重申,使用细菌和化武是侵华日军在二战时期犯下的严重罪行。日本政府对解决问题有不可推卸的责任。中国政府在1990年同日本政府进行了严正交涉,两国终于在1999年7月签署《备忘录》,确定日本政府必须根据《禁止化学武器公约》规定,为处理遗弃化武提供资金、技术、专家、设施等资源。