一年容易又中秋 为何是家人期盼团聚之时?

一年容易又中秋,不论月向那方圆,最终人月两团圆。

每年农历八月十五为中秋节,日子恰在秋季中间,故谓之「中秋」。中国古历法把处在秋季中间的八月,称谓「仲秋」,所以中秋节又称「仲秋节」。

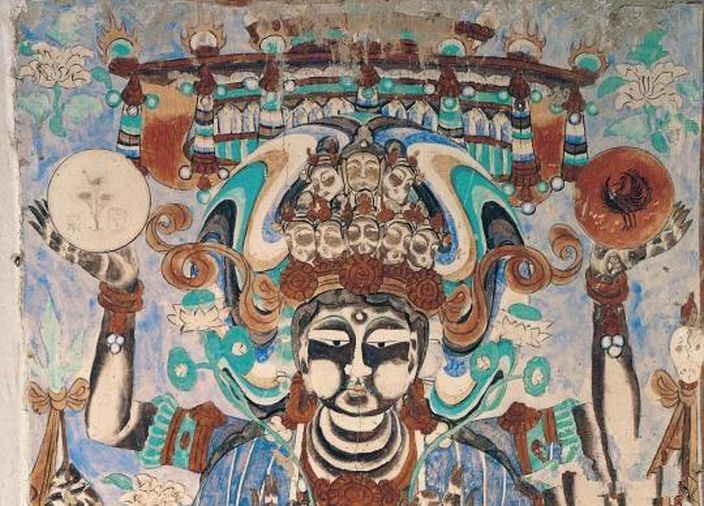

敦煌35号窟的手托日月的十一面观音菩萨,显示古代中秋习俗 (网上图片)

从古人来说,月亮是仅次于太阳的神灵,一直是重要崇拜对象,先秦典籍《礼记·祭法》记载:「夜明,祭月也。」据历史记录,周代已有「中秋夜迎寒」、「秋分夕月」(即拜月)的活动。中秋节正值收获季节,人们不仅要拜土地神,还要拜月神,就是「秋祀」。北京的月坛就是明清皇帝祭月的场所,而颐和园也是慈禧率领大臣,宫女祭拜月神的场所。

中秋祭月的风俗由来已久,早在《礼记》有载「秋暮夕月」,意即拜祭月神,要举行「迎寒」和「祭月」,设香案。在月下,一般将月亮神像放在月亮的那个方向,红烛高燃,全家人依次拜祭月亮,然后由当家主妇切开团圆月饼。而在少数民族中,同样盛行祭月的风俗。

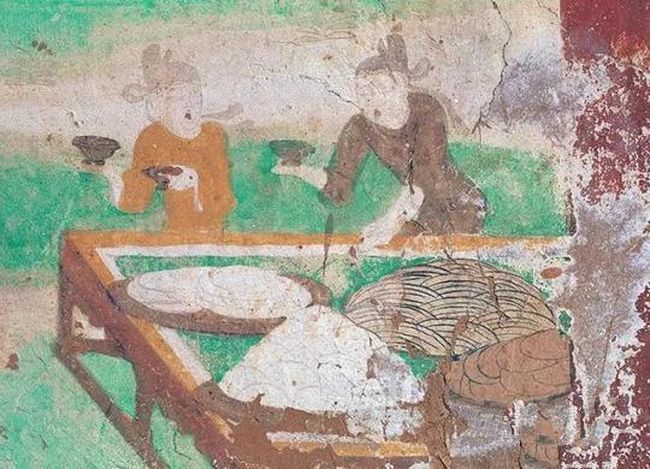

敦煌莫高窟壁画也能看到,盛唐时期敦煌民众度中秋场景 (网上图片)

到了唐朝以后,中秋节成为君王赏赐群臣的节日。明清时期,中秋节已经成为中国的一大传统节日,成为中华文化圈的一个重要的传统节日。

另一个说法指,中秋夜时,月球距地球最近,月亮最大最亮,所以从古至今都有饮宴赏月的习俗,回娘家的媳妇是日必返夫家,以寓圆满,吉庆之意人们仰望天空如玉如盘的朗朗明月,自然会期盼家人团聚。远在他乡的游子,也借此寄托自己对故乡和亲人的思念之情。所以,中秋又称「团圆节」。

莫高窟第159窟绘有「斋僧食品」,有各式面饼,为月饼雏型 (网上图片)

「八月十五月儿圆,中秋月饼香又甜」这句名谚道出中秋之夜城乡人民吃月饼的习俗。早在宋朝时就有记载,宋代的《梦梁录》、《武林旧事》等书中,就有「月饼」一词,也描述民众吃月饼的情形。月饼最初是祭月祭品,后来逐渐把中秋赏月与品尝月饼,作为家人团圆的象征,慢慢月饼也就成了节日的礼品。人们也经常在中秋时吃月饼赏桂花,食用桂花制作的各种食品,以糕点、糖果最为多见。还有品尝桂花蜜酒。

网上图片

据清代《正德江宁县志》载:「中秋夜,南京人必赏月,合家赏月称为『庆团圆』,团坐聚饮称为『圆月』,出游待市称为『走月』」。可见,中秋节之夜还有一大特色赏月活动叫「走月」。月光皎洁,人们衣著华美,三五结伴或游街市、泛舟秦淮河、登楼观赏月华,谈笑风生。明代时期,南京建有望月楼,玩月桥,清代狮子山下有朝月楼,都是游人「走月」时的赏月胜地。

此外,中秋之夜,有燃灯以助月色的风俗。如今湖广一带仍有用瓦片叠塔于塔上燃灯的节俗。江南一带则有制灯船的习俗。虽然中秋没有像元宵节那样的大型灯会,但中秋也会玩灯。