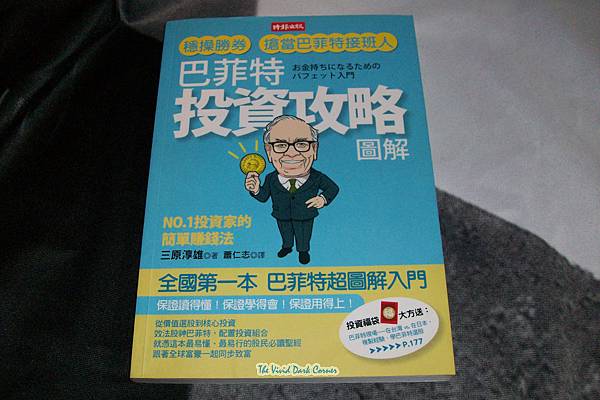

众地莫企 - "巴菲特投资攻略图解" by 三原淳雄

巴菲特, 谁不知, 谁不懂, 我也有意无意地拥有几本有关他的著作.

今天先谈这本, 对我有帮助, 但不太喜欢的.

巴伯伯的攻略, 当然对我当头棒喝, 获益良多. 相信大家也看过, 听过不少. 由其对于我这种刚出来社会, 需要学习财务分配的人. 从他身上学到, 用到的, 说是"苦口良药", 绝对不为过.

书中学到的当然是好东西, 可惜我不太习惯的是, 日本作家的写作篇排, 文化. 我想, 应该是我自己的问题吧.

由于香港和台湾邻近日本, 我们经常可以找到由日本人著作的书籍. 当然也有很多令人津津乐道的书. 只是我觉得有时在文化上的差异令我们无法好好运用.

例如在礼貌上, 台湾, 香港, 和日本的表达方法都不太一样. 而日本超高水准的规矩与礼貌, 虽然令我们啧啧称奇, 却无用武之地.

当我看每次看由日本人写的著作时, 总会暗叹几声可惜可惜. 始终在我生活的社会, 他们的建议, 虽高尚, 却不够务实. 久而久之, 我自自然然不太选购日本人的著作. 只怪我不好, 实在用不到, 至少, 不是全部.

当然, 人文社会可能不太适, 可是他们很多的心灵文学却是非同凡响, 不用异议.

(Kitsilano Beach, Vancouver, B.C)

对于巴伯伯财务上的成功, 我们应该如何仿傚? 对我来说, 我们只需要学习他的思想和概念, 而方法和策略, 免了.

我没有资格和能力去证明我刚刚上一句话的对错, 只是我相信, 当每个人都认识的事, 就不是特别事. 正所谓每个人都去发达的地方, 就不是发达的好地方. 当有愿意告诉你时, 往往已经是太迟了.

羊群效应, 从来都不是一个正面的形容词.

(Kitsilano Beach, Vancouver, B.C)

送上一个张五常教授也说过类似的故事:

有一位父亲的儿子今天去考经济学博士的考试. 他父亲二十年前也在那间大学上考经济学博士, 而刚好教的也是同一位经济学教授. 他父亲在他考试后接他回家, 就顺便问问儿子考博士时的题目. 他发现跟他二十年前考的题目是一模一样. 这时, 那位教授从课堂里走出来, 他就问那位教授: "你现在考我儿子的题目, 跟当年考我的题目, 是一模一样,难道你在经济学上的智识没有进步过吗?" 这时, 这位教授就不其然的对他说: "题目, 是一样. 可是, 答案, 不同了."