谭振南:国破文化在

读中国史和欧洲史,会看到这样一种现象:先是蛮族征服文明国家,过了数百年之后,蛮族征服者发现,自己被被征服者同化了。这话的真正含义是,蛮族征服者被被征服者的文化所征服。正如马克思所说:「野蛮的征服者总是被那些他们所征服的民族的较高文明所征服,这是一条永恒的历史规律。」这是从征服者的角度说的。从被征服者的角度说,他们的国虽破,文化仍在,而且凭借著文化,最终将蛮族征服者征服。最典型的例子,莫过于中国的汉族之于满族。这种结局,恐怕是双方都始料未及的。

这一过程是如何发生的?其结局又说明了什么?

汤因比在《历史研究》中说,一个解体的文明社会中,一般可以区分出这样几个阶级:少数统治阶级、内部和外部的无产者阶级,其中外部的无产者,「由处于一个文明的边界之外的蛮族社会所组成」。对于这一点,我们很好理解。中国是一个早熟文明体,它的周边,一直蛮族环伺,所谓东夷、南蛮、西戎、北狄;仅就北方而言,就有匈奴、契丹、女真、蒙古与满等。按汤因比的说法,一个文明与外部无产者之间,会有一条边界。

▲ 长城出现在边界,更多意味著隔离。中国长城如此,罗马哈德良长城也是如此。

边界的存在说明两点:一是吸引,二是隔离。文明的光芒照耀自身,还会越出边界,给周边的原始社会带来亮光。这便对处于前文明社会的邻人产生吸引力。同时,文明与外部无产者除了和平交往,更多的是激烈的战争,后者对前者构成极大的威胁,中国古代持续不断的边患,就是如此。由于两个集团持久的激烈斗争,它们之间变幻不定的边界,成了一道不可逾越的坚固屏障。在中国,这道屏障表现为绵延数千里的长城。在欧洲,也有这样一道长城,这便是哈德良长城,是罗马帝国用来隔离北不列颠蛮族的。当然,更多的「长城」是无形的和非实体的。一旦长城出现——实体的和非实体的——边界便更多地意味著隔离。

但屏障往往是用来突破的。蛮族突破边界,入侵处于衰落时期的文明社会,几乎是不可避免的。蛮族的入侵,有多少成分是对文明的向往?又有多少成分是对物质的贪欲?似无分辨必要。在中国和欧洲历史上,蛮族对文明社会的征服,也非偶发事件。但更让人关注的是,蛮族在征服文明社会后的所作所为——他们采取了哪些措施?原因在哪里?这些措施的后果如何?……等等。

对于蛮族而言,军事上的征服,仅仅是征服的开始。马上得天下,不能马上治天下。征服之后,由战争转为统治,由攻击、破坏转为管理、建设,这条路更艰难、更长。在这个转向中,蛮族先前的军事优势,都将化为乌有。他们将面临一个不熟悉的领域,就像日耳曼蛮族,在征服西罗马帝国后所遇到的那样。

关于日耳曼蛮族对罗马帝国的入侵,《极简欧洲史》作者约翰·赫斯特有一段描述:「这不是一场大规模的侵略。」他们「并不是把原有的居民赶走,也不是由雄兵战士压境进袭」。当时,他们居于帝国的北方边界。由于帝国羸弱不振,蛮族便一点一点蚕食边界,迁移到帝国境内定居。他们的初衷,并非夺取罗马人的政权,大概只是一张「绿卡」。后来事情起了变化。公元三世纪,罗马军队开始网络境内的日耳曼人,将他们招作雇佣军。现在,日耳曼人不但定居了,且进入军队并拥兵自重。最后,越来越强大的日耳曼人,从雇佣军反客为主:雇佣军首领奥多亚克,废掉西罗马帝国最后一个皇帝,自己称起王来。

▲ 西罗马灭亡之后,教会势力依然存在,有完整的司法和税收系统,甚至拥有军队。

但这时,日耳曼人遇到了前所未有的困难。首先,他们是不识字的蛮族。其次,他们没有成熟的法律。其断案方式及其简单:把犯人丢在水里,浮起来就是有罪,沉下去就是无罪。再其次,他们甚至不知道如何收税!而收税,对于维持一个政权来说,到底有多么重要,是不言自明的。怎么办?对于日耳曼蛮族来说,就地取材,求助于被征服的文明,应该算作一种较好的选择。

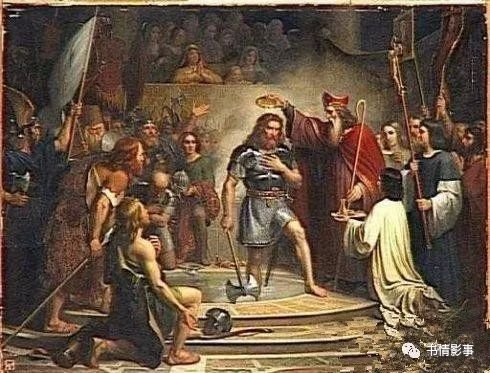

事实上,日耳曼人面对窘境的解决方案,就是皈依基督教。西罗马帝国灭亡,教会和教皇依然存在,旧秩序的关键部分完好无缺。当时的教会,不但有统一的语言——西罗马是拉丁语,东罗马是希腊语——而且有完整的司法和税收系统,甚至在这之后,一度拥有军队并开始十字军东征。史载公元496年,法兰克王克洛维一世皈依基督教。蛮族皈依基督教,并借助教会及信奉基督教的罗马贵族阶级,勉强完成安邦治国的任务。

▲ 法兰克王克洛维一世皈依基督教。

中国历史上,也曾两次出现蛮族入主的情况:一次是蒙古人,一次是清人。鉴于元朝只有不到百年短暂时光,将历时268年的清朝作为例证,似乎更有说服力。清朝的发祥地是东三省。入关之前,清人已非完全的蛮族,处于半开化状态,1599年始有文字,1601年施行八旗兵制,但到1644年,就取得了中国的皇位。这之前,清人经常迂回内蒙古,越过长城入侵华北,攻陷城市,抢劫而归。同时,又自觉接纳中华文化,一些领袖人物已半汉化。

明朝的灭亡,是因为接踵而至的两次打击,一来自境内的无产者即李自成,一来自境外的无产者即清人。清人的成功可谓渔翁得利,有某种偶然性。所以,在取得政权之后,尽可能地承袭明制,最大限度地减少可能造成的震荡。其次,清人的八旗兵制,本是适合游牧民族的制度,最大特点是属人而不是属地的管理方式;这种军政合一的体制,与明朝的中央集权制相比,不但大不相同,而且相对落后。总之,清朝建立后,在文化上求助于被征服的明朝,就是可以理解的了。

▲ 《大明律》作为蓝本,被《大清律》承袭。

首先是语言。清朝全国通用语言依然是汉语,这当然与汉人人口众多、沟通媒介一时难以转换有关(否则,需要大规模的语言推广,就像日本人在台湾和伪满州强行推行日语那样),更重要的原因当然是,中华文化远远高于清人的半蛮族文化。无独有偶,元朝的全国通用语,也是汉语,原因也应在此。其次是官制。据翦伯赞的《中国史纲要》,清朝初年,中央机构如内阁、六部、都察院、大理寺都仿自明朝,且组成这些机构的官员都由满汉分授,尽可能地利用汉人官员。当然,掌握实权的都是满官,汉官只是副手而已(类似的做法,我们现在还可以看到)。地方行政组织也沿袭明朝,行省一级设布政使、按擦使、学政外,还增设总督或巡抚。第三是法律。大清律不但承袭明律,还成为历代刑法的集大成者。

清朝统治者最重要的一招,是举行科举取士。清人1644年入北京,次年即宣布继续进行科举取士。1678年,又宣布开设博学鸿儒科,当时除顾亭林、黄宗羲等,一些知名学者如朱彝尊、汪琬、毛奇龄、施闰章等都来京应选。与此同时,康熙等还强调「满汉一体」,崇奉孔子,提倡理学,宣扬忠君和三纲五常等中国传统思想。康熙在南巡时,还在山东曲阜祭祀孔庙,在南京谒明太祖陵。科举取士等等做法,是摧毁汉人知识分子心理防线的最关键一击。这让他们感到,孔孟道统仍在,中华文化不绝,只不过是统治者作了更换,故而放弃抵抗,转为顺从。经欧阳予倩改编的《桃花扇》中,侯方域剃发留辫,改换清服入仕(历史上真实的侯方域确实在顺治年间参加乡试)。侯找到李香君后,李愤而与其断交!原因是,侯方域已参透这些,李香君却不明白,故而有侯、李分道扬镳。

▲ 《桃花扇》中,侯方域是向清廷归顺的汉族知识分子代表。

在编辑中华文化典籍上,清朝统治者也是不遗余力的。康熙、雍正时,编辑了《古今图书集成》10000卷,这是明《永乐大典》之后的一部大类书。乾隆时,又选派纪昀等学者160余人编辑《四库全书》,分为经史子集四类,所收书共3457种,79070卷,装订成36000余册,是我国最大的一部丛书。此外还有《康熙字典》,这是一部影响深远的汉字辞书,至今重印不缀。这些举措,对保护和弘扬中华文化,说是厥功至伟,也不是不可以的。

凡此种种,既为笼络汉人知识分子起到极大作用,又为清人后来的完全汉化埋下伏笔。1911年,清朝皇帝宣布退位,大多数清人不但不会说满语,男人头上的辫子后来也不见了。事情常常有两个方面,不能不让人感叹:历史的发展就是这样吊诡!到今天,满族已完全融化在汉族之中。由蒙古族诗人席慕容作词的《父亲的草原母亲的河》中有一句:虽然已经不能用母语来诉说,请接纳我的悲伤,我的欢乐……歌里说的是蒙古族,但满族又何尝不是如此?

现在来检讨有清一代留下的影响。撇开清朝版图为中国历朝最大不说,还有两点影响至今:一是都城,二是语言。汤因比在《历史研究》中说,「由外来文明的代表或蛮族建立的大一统国家里,帝国首都往往最初设在帝国的边缘」,「在已经征服了的疆域的边缘特别便于帝国缔造者从本土进入的地点」。北京作为一个大一统国家的首都,是从元朝开始的。元朝是蒙古人建立的王朝,弃更南方的汴京而取近在咫尺的北京,原因当然是便于蒙古人从本土进入。明朝建都南京,后来却迁至北京,不知理由何在?而清朝再次建都北京,确实是高明的一招。首先,北京离清人发祥地距离相对近,其次,此举给汉人一个心理暗示:你们既然曾经接纳蒙古人的异族统治,那么,为什么不可以再次接纳另一个异族清人的统治?辛亥革命成功,孙中山建都南京,至少表示了一种「与清人不共戴天」的理念。但是,本朝又一次建都北京,却是基于什么?

▲ 统治者在何处建都,其实很有讲究。

至于语言,很多人都说,现在以北京话为标准音的普通话,已与中原古音相去甚远,主要原因是受到满族的影响,最明显的例子是儿化音。统治者或占据者的语言,对被统治者或被占据地的影响,看看天津话里的安徽音,就可以很清楚地知道了:北京、天津地域相连,语言却大异其趣,无非是因为李鸿章的淮军长期驻扎天津。当然,现代汉语中的满族因素,写起来是篇大文章,是我力所不逮的,非得冀骋兄这样的语言学大家,方可拿得起、放得下,前提是蒋公对此有浓厚兴趣。

清朝留给中国的遗产,肯定不只这些。上面分析的都城和语言,可看做是国破文化在的另一种解读。从正反两个方面说,国破文化在,说明文化是比国家(政权)更为久远、从而也更为重要的东西。英国诗人雪莱说,我们是希腊人。这话表明了一种文化上的认祖归宗。它不过是说,欧洲人笼罩在希腊文化的光芒之下。因为被罗马帝国征服,作为一个国家,希腊在世界历史上长时间缺席,希腊文化却生生不息,流布至今,文化的伟力可见一斑!在与蒙古人和清人的交往中,汉人由被征服者变成征服者,其实质也是文化战胜野蛮,胜利者是文化本身。而文化不但是国家的和民族的,同时也是世界的和人类的,中华文化的胜利,并不为狂热的民族主义者提供骄傲的理由。