在家自制核能反应炉?

【文╱吴俊辉(台湾大学物理系暨天文物理研究所教授,剑桥大学宇宙学博士)】

|

近来台湾媒体及网路出现一波热烈讨论,但这在美国早已不是新闻。星星发光的能量来自核能,而人类的核电厂也是利用核能,两者有何异同呢?真的能像《钢铁人》电影中的情节一样,在家自制迷你核能反应炉吗?

爱因斯坦我爱你

恒星发光和核电厂运作的能量都是来自核能,以爱因斯坦的E=mc^2为理论基础,也就是小小的质量m乘上大大的光速平方,就能换取巨大的能量,只是我们找不到日常简单的方法把质量直接换成能量。在已知的物理世界中,这得利用粒子的碰撞来达成,只要粒子的总质量在碰撞后小于碰撞前,那么这些减少掉的质量m就会透过E=mc^2变成光子形式的能量,也就是我们一般指的电磁波或辐射。

这些过程牵涉到粒子「原子核」状态(主要是质量)的改变,因此称做「核能」。讲得更精确一点,原子的结构可分为外层易剥离的电子和内层的原子核,而原子核是由质子和中子共同组成,质子和中子个数的和大致就是原子量,因此当粒子撞击后有粒子的原子量增加时(例如两个原子核合并为一个),我们称之为原子核「融合」,若减少(例如一个原子核分裂为两个),则称之为「分裂」。无论是核融合或核分裂,通常在反应后的总质量都会减少,而少掉的质量就会转变为光子形式的能量。

星星和核电厂的区别

星星主要是靠核融合来产生核能,核电厂则是利用核分裂。核融合所需的原料通常成本低(如俗称重氢的氘,可取自海水),产生的核废料半衰期也较短(约仅数百年,核分裂的废料半衰期则可长达数万年),且辐射的危害范围小(仅数公里)。

那么为何我们不用核融合来发电,而要用核分裂?因为当你不会骑脚踏车时只能乖乖走路,也就是目前人类的科技尚无法以经济且安全的方式让核融合有效发生。技术瓶颈大多在于,为了使融合发生所输入的能量仍会大于融合后所输出的能量,因此不能达到生产能源的目的。

由于上述核融合优于核分裂的各种好处,目前科学家正如火如荼地发展以融合为基础的新世代安全核能,最大的跨国计划为位在法国的「国际热核实验反应炉」(ITER),有欧美、亚洲等多国参与,所需经费至少五千多亿台币,预计在约2020年时开始实验运转,其内部温度将高达一亿度左右,粒子在这高能量的电浆中彼此撞击时,将有机会让输出能量大于输入能量。

其他还有许多成功融合的实验,但瓶颈都是无法让输出能量大于输入能量,主要是因为已知的融合机制都要求要有高温的环境。1989年曾有两位化学家声称成功发展出「冷核融合」(cold fusion),也就是找到新机制能让粒子在室温下就发生核融合,这让输出大于输入瞬间变得非常容易,也因此激荡出上百篇学术论文,其中还包括《自然》期刊的论文。不过在不到一年的时间内,这二位化学家的实验被证实有误,两人之后便黯然离开美国,虽仍获得大笔的研究经费继续研究,但事隔二十多年仍未成功。

在家自制小星星?

在现实中,迷你反应炉其实已经存在,它的概念来自于1960年代的fusor技术,也就是简单地利用高电压(至少约一万伏特,皮卡丘就办得到)将带电粒子于真空腔中加速到高能量(相当于温度一亿度)而彼此撞击,借此触发核融合。2011年美国高中生泰勒‧威尔森(Taylor Wilson)将这项设计大幅简化,并自制侦测器证明这个简化版的迷你仪器内部真的有核融合发生,因此获得Intel国际科展(属我国大学保送竞赛之一,另一为奥林匹亚竞赛)中的最高荣誉「青年科学家奖」,也获得欧巴马总统的接见,并于2012年应邀上TED演讲。

此后,自制迷你核融合反应炉就在美国的中学开始风行,有不少网站开始介绍如何制作(例如《Make》杂志网站),Intel国际科展也陆续有类似作品出现,只是鲜少获奖,因为这项设计简单易做门槛低,而原创作品在之前已授过奖。

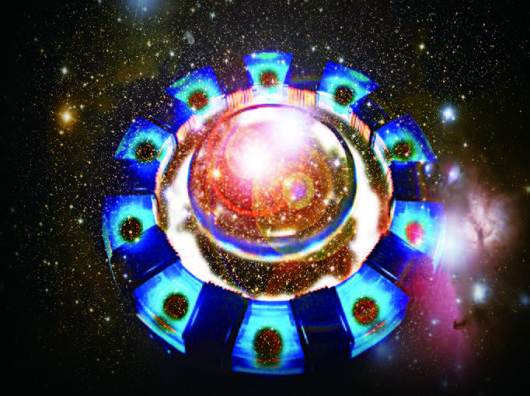

这个迷你版反应炉的问题仍是输入远大于输出,而且对自制者而言,最难的就是确认里面有没有核融合反应发生。无论有无核融合反应,仪器内部都会因粒子在电浆中加速而发出漂亮的蓝光,不少人误以为那就是来自核反应的能量,因为那个蓝光和钢铁人胸前的反应炉蓝光实在太像了!如果没有核融合发生,那就是一颗昂贵且效能低的蓝光灯泡了,切记,即使有核融合,这个反应炉所产生的核能也不会比发出的蓝光强。

【完整内容请见《BBC知识国际中文版》第35期(2014年7月号)。版权所有,转载请注明出处。】