官僚自杀是他所有创作源头!《小偷家族》导演告白:没人是为议题活著

▲《小偷家族》导演是枝裕和坦言,自己所有创作的原点,都来自于一名自杀的日本官僚山内丰德。(图/采昌国际多媒体)

记者林育绫/台北报导

因《小偷家族》在坎城影展抱走金棕榈大奖的日本导演是枝裕和,长期以人性为探讨主题,不过他说「没有人的存在是为了故事或议题,我们只是像那样的活著⋯」也因此想在电影中描绘这样的人类。近来将在台湾出版的《云没有回答》是他的首部纪实文学,更坦承「是自己所有电影创作的原点」,而这都源于一位日本官僚山内丰德在1991年自杀事件。

是枝裕和擅长写实摄影和语言,以不带批判的眼光,挑战主流社会习以为常的价值观,例如《小偷家族》可说是「多元成家」的缩影,以完全没有血缘关系的6名成员组成,靠著偷窃维生,却比起许多拥有血缘关系的家族更像一家人,故事背后也藏了多条关于社会被忽视的面貌,值得人们去深入思考探索。

▲《小偷家族》成员毫无血缘关系,却比许多家庭还更像一家人。(图/采昌国际多媒体)

在他的电影里,没有壁垒分明的恶与善,不过很少人知道,是枝裕和独特的写实风格,与早期制播《但是……在舍弃福祉的时代》的纪录片经验有关。而《云没有回答》就是他以这部纪录片为基础,取材写成的首部纪实文学,更是他「所有电影创作的原点」。

制播纪录片《但是⋯⋯在舍弃福祉的时代》那年是1991年,当时是枝裕和还不到30岁,是一个电视节目承包商的企划、编导,一开始以「描绘生活保护的现状与问题」为目的,预计以没能受到生活保护、烧炭自杀的前酒店小姐为取材对象,揭发福祉政策的种种不合理。

原本希望以「被舍弃的社会弱者」与「名为公家机关的恶者」二元对立的方式制作节目,却在遇见当时自杀的高级官僚山内丰德后,彻底改变了是枝裕和原有的价值观、对世间的看法。

是枝裕和在《云没有回答》的后记里提到,「决定行政和官僚为恶,从善良市民的角度告发⋯⋯(略)把这种方便的图像嵌入到社会之中,反而有些事物会变得看不见。山内丰德这名官僚,让我注意到这件事。」于是整个纪录片几乎重头来过,他大幅调整影片的架构及内容,甚至最后以山内丰德的诗《但是》作为纪录片的片名开头。

影片播映后,荣获日本银河赏,只是山内丰德这个人依然在他的心中燃烧,「即使节目播完了,山内这个人在我心中却一点也没有变薄弱。」他决定写作一本书,一本完全关于这位官僚如何生、如何死的书,因此诞生了这本著作《云没有回答》。

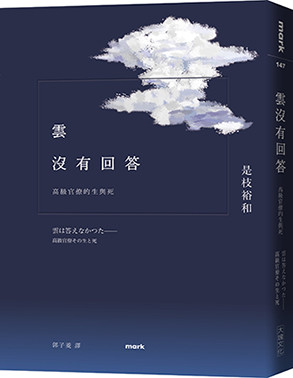

▲是枝裕和作品《云没有回答》,纪录了日本官僚山内丰德如何生、如何死。(图/大块文化提供)

书中的主角山内丰德是环境厅企划调整局局长(注:日本现在的环境省,类似台湾环保署),也是水俣病公害审判诉讼的官方负责人。在一次现场视察的行程之前,山内丰德以身体不适为由临时告假,当天却被发现在自家房间内,以电线在天花板的梁柱上吊自杀,时年53岁。消息一出,环境厅相关人士和舆论媒体,多倾向山内是因为「身心过劳」而引发自杀。

是枝裕和针对山内丰德这名官僚取材时,看了他留下的诗词作品和论文,产生某种强烈的共鸣。何以这样一位热爱诗文创作的文艺青年,在高等公务员考试取得第二名的优异成绩,却选择进入谋求社会福祉为旨要的厚生省,而非官僚菁英集结的大藏、外务、通产等大省,会在22年后以完全相反的立场,否定国家行政对于环境公害水俣病的责任?在山内的心中究竟发生了什么样的变化?

透过是枝裕和的眼,可窥见在政治角力、派系主义的官僚环境中,山内丰德百折千回的内心感触。他认为山内的死,某种程度昭示著对现实社会的抗议,以及自身的理想主义与失落。看到一位爱好文艺的菁英如何在官僚这个职业上,没能跳脱自身的美学、诚实,和诚实造成的冲突,以至于自我毁灭,为此感到惋惜不已。他在书中也不断叩问日本当真有「福祉社会」存在的可能?对弱者与强者、善与恶这种一分为二的方便巧门思考,更在往后的创作生涯中不断地提点著他。

《云没有回答》超越了虚构文学与非虚构文学框架的表现,是枝裕和透过融合纪录片与虚构文学拍摄电影的独特手法,也可以在书中看见端倪。他说,「没有人的存在是为了故事或议题。我们只是像那样的活著——生命翻滚于那些样态的活著。我会想在电影中描绘这样的人类,或许远因就在于相遇本书中的这对夫妇,下意识受到了影响吧!我是这么想的。果然,处女作融入了一切。」

*《ETtoday新闻云》提醒您,请给自己机会: 自杀防治咨询安心专线:0800-788995;生命线协谈专线:1995