屬於悉達多的慈言善語(一)ˍ佛法

屬於悉達多的慈言善語(一)ˍ佛法

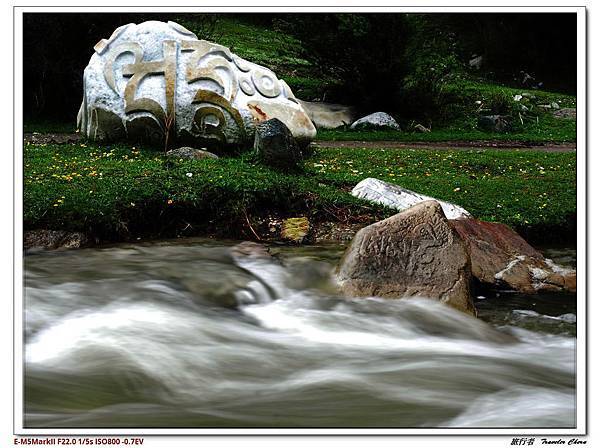

2015/06/08攝於青海 玉樹 勒巴溝

所謂的佛法;就是一種教我們快樂地活在當下之法!

西元前565年在北印度靠近現今尼泊爾境內的迦毘羅衛國,誕生了一位小王子。他的名子叫悉達多 喬達摩。這個小王子在他廿九歲那年,拋下王位繼承權、離開榮華富貴的宮廷生活,布衣赤足進深山、入森林去苦修。他立志要憑自己的智慧尋思出一條解脫途徑,好帶領人們脫離痛苦的輪迴。以便從人性中的我執與自私裡,尋找出真實的喜悅。經過六年的苦思尋修,在他卅五歲那年終於整理出一套處世哲學。於是在接下來的四十五年裡,除了夏日雨季必須「結夏安居」之外,王子始終沿著恆河流域的兩岸遊走,然後為那些想要離苦得樂的人們演說祂的「法」。

2015/06/08攝於青海 玉樹 勒巴溝

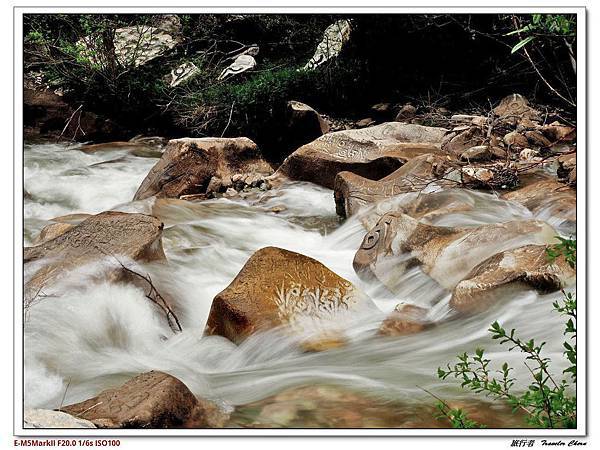

2015/06/08攝於青海 玉樹 勒巴溝

這些當年祂所說的「法」,被現代學者們稱之為「原始佛教」。內容包括「緣起法」、「三法印」、「四聖諦」、「八正道」,以及「四念處」、「無我」、「四梵住」等等修行理念。

有關這些「原始佛教」的實質內容,在此我們暫不贅述,有興趣的朋友不妨點閱文末的連結ˍ「悉達多這個人跟他所說的法」。在接下來這一系列的文章哩,我想嘗試用現今的語言來演說佛陀的「法」。讓我們試著去了解小王子所說的法,為什麼能夠流傳人世間兩千五百年而不墬?又如何能夠教人們尋得離苦得樂之途?

佛教的理論被認為是一種「心的科學」。兩千五百年來它藉由心念的轉變,教導人們以實用的方法來對治惱人的事物、負面的情緒,以及日常生活的種種問題。

2015/06/08攝於青海 玉樹 勒巴溝

2015/06/08攝於青海 玉樹 勒巴溝

佛陀發現人類活在這個世界上,靠的是眼、耳、鼻、舌、身這五個感官,去感受外在的色、聲、香、味、觸等訊息。佛教稱這些種種訊息為【色】,也就是泛指我們所看到、聽到、聞到、嚐到以及接觸到的種種外在景象、資訊。 這些我們所接受到的外在形色、訊息,本來就是「中性」的,原本就是沒有好壞、順逆之分,所以【心經】上才會告訴我們【色即是空……色不異空】。這裡的空是指【空性】或【空相】,而不是表示空無或虛空的意思。

所謂的【空性】也就是說;所有呈現在我們眼前的景色、現象,都是一時諸多因緣聚合而成的暫時景象。只要形成這些景象的諸多因緣其中之一瓦解或變化了,那呈現在我們眼前事物的面貌,也就跟著開始轉變甚至歸空。因為這些展現在我們眼前的所有景色現象,都是如此不紮實、沒有一個堅實不變的本體,所以稱之為【空性】或【空相】。

雖然萬物、萬相本來都是「中性」的,但是當人們接收外在的這些訊息之後,習慣性地加上自己的感受(受)、想法(想)、衝動(行)、意識(識),因而心中產生了好惡、憎愛、順逆等等揀擇心態。如此一來不如意或不順心的情況就會帶來煩惱、壓力或痛苦的感受產生。也就是我們這種心態會隨外境而起舞的生活方式,佛陀才會說我們是活在【色界】或此岸。

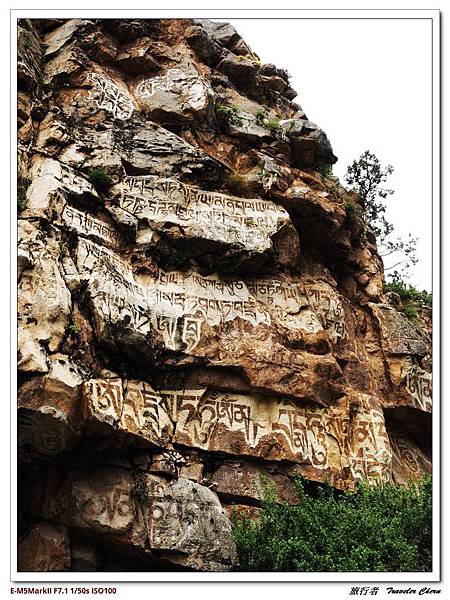

2015/06/08攝於青海 玉樹 勒巴溝

2015/06/08攝於青海 玉樹 勒巴溝

於是【波羅蜜多心經】直接告訴我們;色、受、想、行、識這五蘊都是【空性】,都是來來去去、時隱時現的。它們都只是諸多因緣聚合而成的一時現象,不是真的具有永恆不變的本體。所以不但是【色即是空】,而且【受、想、行、識亦復如是】(感受、想法、衝動、意識也同樣是具如此空性)。

一個人如果能夠看透這些「五蘊本是空性」的實相,那就可以外不受各種情景所惑,內不受諸多情緒所亂,而過著平等、隨順、寧靜、安和的歲月。其實這就是所謂的覺悟者的生活,或者說是活在【空境】或彼岸的生活。

【金剛經】上也提到;「若以色見我,以音聲求我。是人行邪道,不能見如來。」意思是說;如果一個修行者的心還困在聲、色當中,受到五蘊牽扯的話,那他是走錯路、修錯道,無法成為一個覺悟者。

佛陀在南傳【法句經 】 二十五 比丘品上,就直接告訴祂的弟子們該如何修行。ˍ「善哉制於眼,善哉制於耳,善哉制於鼻,………善哉制一切。 制一切比丘,解脫一切苦。」(好好掌控你的視覺,好好掌控你的聽覺,好好掌控你的嗅覺,………最好的修行就是能夠掌握自己的眼、耳、鼻、舌、身、語、意,能夠掌握自己這些身、蘊感受的修行者,就能解脫一切苦。)

須菩提長老也曾對佛陀表示他的見解;「離一切諸相,即名諸佛」(如果我們能夠擺脫人間萬相的好壞、順逆觀念的話,那他就是一位覺悟者了。)

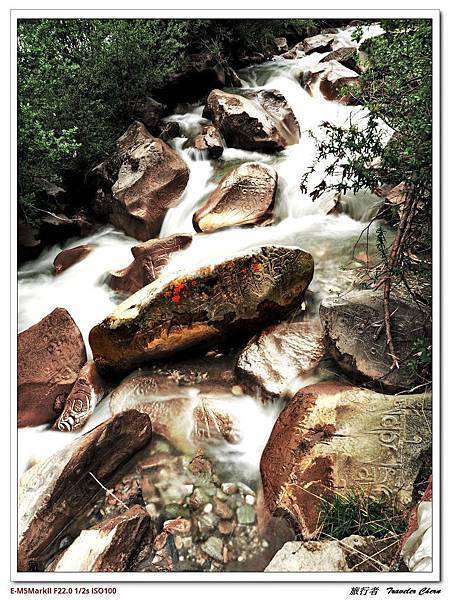

2015/06/08攝於青海 玉樹 勒巴溝

2015/06/08攝於青海 玉樹 勒巴溝

所以到頭來說;所謂的修行就是去學習掌握自己的身心(名色),以免盲目地跟隨身、蘊起舞。由此來看佛法就是一種心的調御方法,心調好了;人就上岸,不再在苦海裡浮沉!所以佛法是一種教我們生前活出極樂,而不是死後才能到達天堂的生活方法。

因為佛法!就是一種教我們快樂地活在當下之法。

2015/06/08攝於青海 玉樹 勒巴溝

2015/06/08攝於青海 玉樹 勒巴溝

××××× ××××× ×××××

日本的白隱慧鶴禪師(俗名長澤岩次郎生於1685年~1768年),十五歲時於鬆蔭寺出家,自此精進苦修,頗得鄉人敬重。

就在白隱禪師潛修的村鎮,一位店家的漂亮又未婚的女兒懷孕了。在三百年前的日本,家中有未婚懷孕的女子,當然不是一件光彩的事。女孩的父母也就非常憤怒,更是百般追問肚子裡的小孩父親是誰?開始女孩始終不肯說,直到最後受不了了,終於供出「白隱」兩個字。

震怒中的父母於是攜帶棍棒、興師動眾前去寺廟理論。 當白隱聽完眾人興師問罪的原由之後,只淡淡地回應說:

「喔!是這樣子的嗎?」 眾人一聽不異於火上加油,於是一陣棍棒加身打的白隱遍體麟傷。

自此之後白隱在村人眼中不但不再受到敬重,甚至備受藐視。從此禪師不但化緣變的困難了,而且往往還會受到多方言詞的羞辱。

幾個月過去了女孩生下一個娃兒,女孩的父母認為這是白隱的小孩,理應由他來餵養,因此把嬰兒抱到寺廟。白隱聽完來意之後,也只是淡淡地回應: 「喔!是這樣子的嗎?」然後坦然接下小孩。

一個出家的僧人,當然沒辦法餵養幼嬰。剛好村子裡有幾位還在哺育母奶的媽媽,白隱於是只得向這些婦人們求援。這些年輕婦人雖然都看在無辜的幼嬰份上,答應幫忙供應奶水。但每次見面也都少不了一陣冷嘲熱諷。只是白隱一概默默承受不予辯駁,依舊持續細心照料小嬰兒。

又是將近一年的時間過去了,嬰兒的母親終於承受不了良心上的譴責,因此向她父母親坦承孩子的生父就是賣魚店的青年,而不是白隱禪師。當日他會以禪師當藉口來搪塞,是因為她看父母親向來都很敬重禪師,所以認為他們應該不會太為難禪師,誰知竟然惹出這麼大的事件,給禪師帶來這麼大的羞辱與麻煩。

羞愧、懊悔兼具的父母,趕緊帶著女孩來到禪寺,並跪在白隱禪師面前懇請他的原諒。 禪師聽完他們的言詞之後,也只是淡淡地回應: 「喔!是這樣子的嗎?」並把嬰兒還給他們。

………

白隱禪師住世83年,被譽為五百年來難得一現的禪宗大師。他就是日本禪宗公案的創始者,特別強調禪學應落實於生活之中,故有「在家禪」、「民眾禪」之讚譽。 禪師一生高風亮節、淡然一生,曾婉拒天皇賜給他代表日本佛教界最高階級之「紫衣」,終身穿著一件普通的黑色袈裟。

白隱禪師圓寂後,櫻町天皇加諡為「神機獨妙禪師」,明治天皇追封為「正宗國師」。

…………

………

……

…

紅塵三千事,白隱一聲笑!

2015/06/08攝於青海 玉樹 勒巴溝

2015/06/08攝於青海 玉樹 勒巴溝

××××× ××××× ×××××

當禪宗五祖宏忍禪師將代表衣缽的袈裟,暗中傳給六祖慧能時,特別交代他立即潛往南逃,以免被那些忌妒者加害。果不其然!當慧能的眾多師兄得知師父已將衣缽傳給一個剛入門未及一年,尚未剃度且年方廿四的南蠻子時(唐朝時期的嶺南一帶被稱之為南蠻),基於為大師兄ˍ神秀打抱不平,而紛紛上路意欲代為追討袈裟。

兩個月後終於被一位將軍出身,俗名陳惠明的學僧先行追到。慧能只得將師父傳給他的袈裟置於大石上,然後隱身於草叢中。惠明看到之後伸手便取,誰知他雖是行伍出身,卻提也提不動袈裟。於是他就叫著說:「行者!行者!我為法來,不為衣來。」

慧能於是現身盤坐在石頭上。惠明上前施禮開口說道:

「希望行者能為我說法。」

慧能說:「你既然為法而來,那就寧心放空,勿生一念,我為你說法。」

就這樣靜默了許久,突然慧能開口問道:

「不思善,不思惡,正與麼時,哪個是明上座本來面目?」(不去思考好壞、順逆,就在那個時候,怎樣才是惠明師兄你本初心的狀態呢?)

在那當下惠明恍然頓悟!

於是趕緊再問:『上來密語密意外,還更有密意否?』(從上代祖師傳下來的這些密語密意外,還有其他密意嗎 ?)

慧能說:『與汝說者,即非密也。汝若返照,密在汝邊。』(對你說了就不是密意!你若能心無罣礙;而自返觀照念頭、情緒的來去,成佛的秘密就在你眼前。)

…………

………

……

…

2015/06/08攝於青海 玉樹 勒巴溝

2015/06/08攝於青海 玉樹 勒巴溝

××××× ××××× ×××××

禪宗的三祖ˍ僧燦禪師悟道後曾做一首證道詩,名為《信心銘》。詩裡如此寫著~~

至道無難,(想要了解生命最高深的道理並不困難)

惟嫌揀擇。(面對任何情景,心中莫存好壞之揀擇心。)

但莫憎愛,(只要能夠放下對事物的愛恨分別心態)

洞然明白。(就能豁然明白)

毫釐有差,(知道與做到看似只有毫釐之差別)

天地懸隔。(但兩者不同的結局卻如天地之相隔)

欲得現前,(想要活在當下,品嘗當下美好。)

莫存順逆。(心中就不能有好壞、順逆的差別心。)

違順相爭,(如果還有好壞、順逆的煎熬。)

是為心病。(那就表示心病了)

不識玄旨,(如果你不了解這個玄妙的道理)

徒勞念靜。(那麼所有的靜坐、禪修都將徒勞無功)

圓同太虛,(人的本心俱足像太虛般圓融)

無欠無餘。(不必增減、不必修補)

…………

…………_ 三祖僧燦《信心銘》

2015/06/08攝於青海 玉樹 勒巴溝

2015/06/08攝於青海 玉樹 勒巴溝