里约热内卢:失控的上帝之城

/包子逸 (10.05.2016 说书Speaking of Books网站)

足球、沙滩、嘉年华、敞开怀抱的耶稣像……除了这些经常被印成廉价明信片贩售的印象,世人或许还会在选购夹脚拖、观赏维多利亚秘密内衣秀的时候想起巴西,阳光的巴西。

世界知名的巴西夹脚拖品牌之一 Ipanema(伊帕内玛)贩卖的,正是这样明媚的形象。伊帕内玛与里约热内卢(Rio de Janeiro)南方、紧靠海滩的地域同名,当地的气氛也最符合观光客想像中的巴西风情:依山傍水,时髦而悠闲,沙滩美景洋伞与鸡尾酒,性感活泼又适可而止。

如果要选择可以输出到全球的代表性地方形象,巴西里约肯定相当乐于钦点伊帕内玛,因为它政治够正确。在那里,一切显得如此风调雨顺,人们健美乐观,即使海水偶尔有点臭。

不过,事与愿违,流行天王麦可.杰克森 1996 年不顾官方抗议与阻挠,跑到里约拍了一支 MV,歌名是〈They Don’t Care About Us〉。为了阐述符合歌名的社会关怀,MV 自然没有让伊帕内玛入镜,而是在当地黑帮护航下,深入里约贫民窟圣马尔塔(Santa Marta)取景,并且让 MV 里的警察看起来有点窝囊。

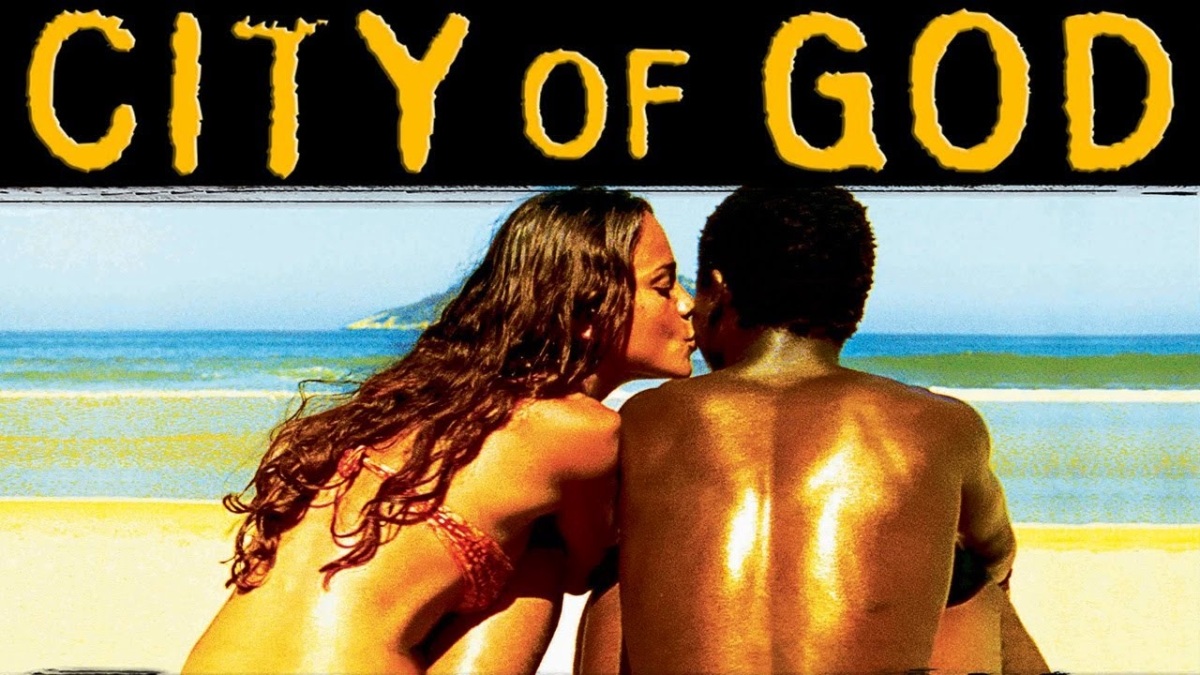

更火上加油的是,2002 年《无法无天》(Cidade de Deus)这部红极一时的里约帮派电影出现了,自此宛如厄夜丛林的「上帝之城」名号也与里约结下不解之缘,从此里约贫穷、毒品泛滥、黑帮横行、官方腐败的暴戾面从此更为具象,而人们提到「City of God」这个神性的名字,总是不怀好意──「根本是遭上帝遗忘的地方吧」,众人不免如此联想。《无法无天》甚至有句台词是:「里约热内卢已经忘了我们。」在流行文化的推波助澜下,里约再也无法假装开朗无事。那个腥风血海的「上帝之城」里约,那个孤苦无依、「They Don’t Care About Us」的里约,特别有种跪喊「天公伯啊──」的悲凄感。

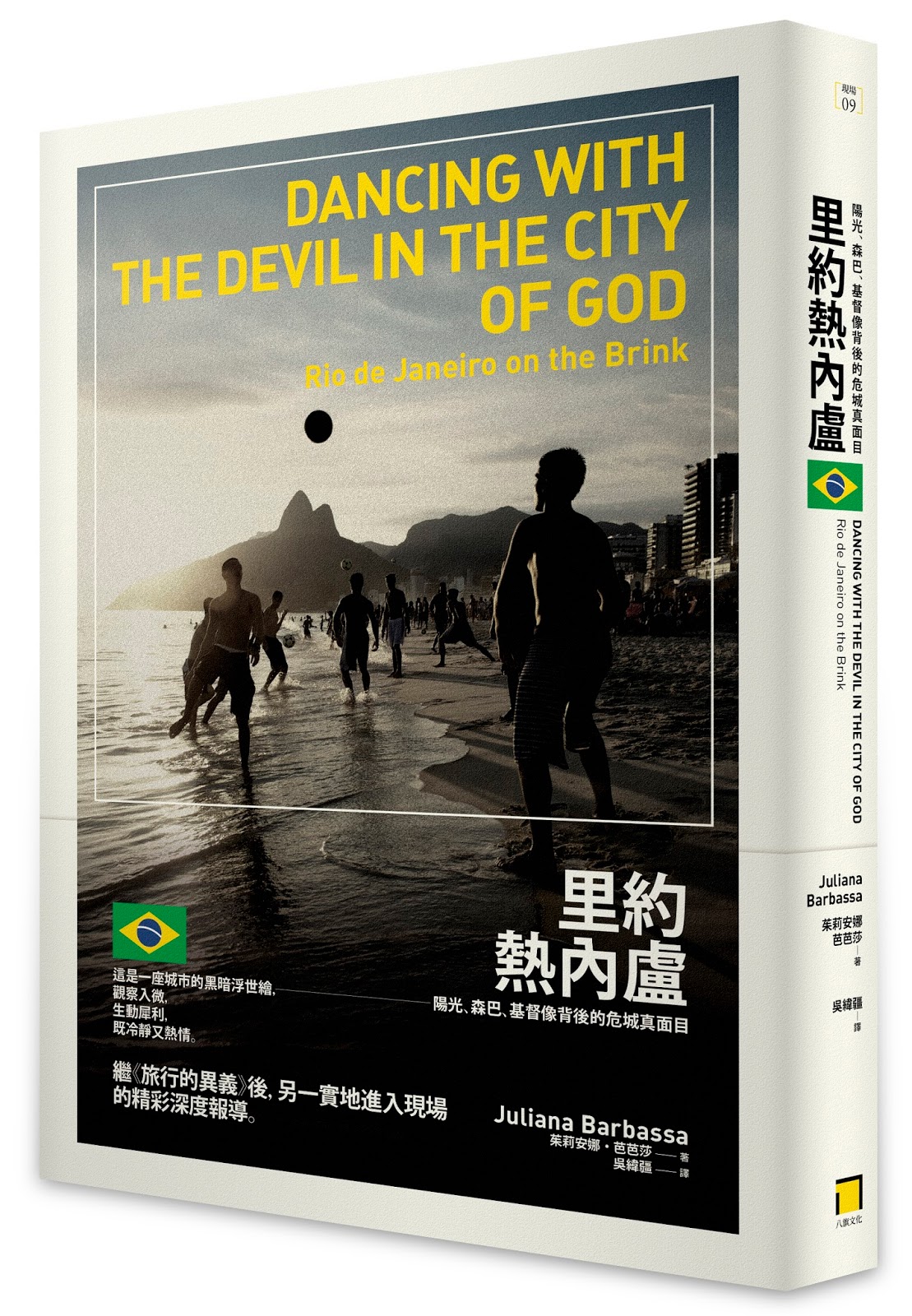

台湾八旗文化不久前出版的《里约热内卢》(副标:阳光、森巴、基督像背后的危城真面目),英文原名是 Dancing With the Devil in the City of God ,自然也是利用了「City of God」这个文化符码的反讽特质,强调「与恶魔共舞」的那一面,从天灾人祸、性别平权、贫富不均、公共建设这几个面相,拼凑出里约「出卖灵魂、玩火自焚」的种种显性与隐形暴力。

此书作者茱莉安娜.芭芭莎(Juliana Barbassa)是道地巴西人,但长年在外地受教育与工作。《里约热内卢》是她 2009 至 2014 年担任里约特派记者时整汇的系列报导,也是一本罕见兼具「外地人」与「在地人」,以及记者「旁观」与「介入」双重视角的作品。读者可以从她坦白的叙述中,感受到这些双重视角所带给她的感动与痛苦──如同许多曾经长期在外地生活后返回故里的游子,茱莉安娜详实记录了熟悉的故乡带来的「逆向文化冲击」。

比起茱莉安娜的溯源之旅,另一部在国际上广为人知的巴西电影《中央车站》拍摄手法简直像教孝月宣导励志片,柔焦且过於单薄(不过,此片的正向力量,或许稍微平衡了前两年麦可 MV 为里约官方带来的羞辱)。

相较起来,社会暴力写实派的《无法无天》,甚至几十年前海克特.巴班克(Héctor Babenco)早已完成的电影《街童日记》(Pixote)简直像重金属摇滚。片中一帮孽子地狱般的际遇相当惊世骇俗,而最可怕的是,这些片子仅仅只是呈现了现实困顿的冰山一角。《里约热内卢》这本书可说是一本费尽力气潜入水平面之下,关照问题本体的作品。

《无法无天》与《街童日记》不约而同地使用出身贫民窟的非专业演员,直言黑白两道的腐败、视法律于无物,并置入许多里约海滩的场景,但这些海滩和伊帕内玛的风骚彻底绝缘,都是忧伤的伏笔。无主的孩童在街头被追杀的画面,在两部片子里面都如此鲜明强烈,让人深深感受到活在那样的环境中疲于奔命的无助仓皇。

如果是抱著看热闹的心情去观赏这些电影,那么这些惨绝人寰的遭遇,或许会让人有浮夸的印象;但是只要读过《里约热内卢》超过三分之一详解帮派与贫民窟来历的篇幅,很快就能理解一切并非儿戏。如果说这些电影提供的是窥伺巴西黑暗面的放大镜,那么一本合适且尽责的报导文学,提供的便是切开表面的刀。它赋予旁观者更多理解这一切的重要社会历史脉络。

黑帮与里约两者间的历史密不可分,毒品交易与武装暴力深深影响它的文化与风貌,贫民窟的特殊地理环境与资源匮乏则成为罪恶的温床。里约黑帮的崛起、壮大,与这些严重的现象息息相关。从中,我们也可以看出里约长年以来的问题:自从民主化之后,无论政府或黑帮势力,数十年来经常以「凌驾于法律之上」的无法状态豪夺强取,导致社会民生的运作空转。

里约的罪恶渊薮或许可以从 60 年代谈起:1964 年发动政变而掌权的军事极权政府统治了巴西二十一年;1968 年的《国家安全法》将一群企图推翻政权的政治犯逮捕入狱。这群人出狱后,有些人走上仕途(比如前阵子才被弹劾下台、民运出身的总统罗塞夫[Dilma Rousseff]),另外一群人则成为里约最凶狠的黑帮,持续造成里约的震荡长达四十年。80 年代古柯碱的出现,使得帮派更为富裕,开始进口威力超越警方的武器,甚至像小政府一样支配、金援贫民窟,使得贫民窟与帮派的依赖关系更加紧密沉重。

助长帮派扩张的里约贫民窟起源于 1960 及 70 年代。当时工业化与都市化急遽发展,大批民众从广大的内陆地区迁往里约,由于没有负担得起的住宅,便自己动手盖房子,最后形成了里约近郊超过一千座贫民窟的窘境。

在里约,贫民窟又称为「山丘」(morro,多建于危险的山坡),非贫民窟的地区则称为「柏油」(asfalto,只有贫民窟之外才会有柏油路)。「山丘」缺乏最基本的基础建设,缺水缺电。我们可以把这些贫民窟想像成香港九龙城寨打碎后、洒在山坡上的有机体,只不过就算恶名昭彰的九龙城寨,还是有邮差服务;里约的邮差则是不上山送信/送死的。过去,甚至连垃圾车和警察都不过去,是那样弃绝的化外之境。

《无法无天》与《街童日记》的主要发生背景都在 80 年代。当时帮派或黑、白两道的地盘之争,经常爆发激烈枪战(而且警方往往屈居下风),州政府与毒贩间的冲突,经常被比喻为「战争」。在《无法无天》片中,毒枭的地盘争夺战甚至被拿来与「越战」相提并论。在政府失能、官警腐败的状态下,黑帮无法无天的影响力嚣张到什么地步呢?毒枭埃斯卡丁亚(Escadinha)竟然是搭乘空降监狱的直升机飞天越狱的。

巴西政府一直要到近十年来,才勉强在几次(号召陆军、空军支援的)浴血大战或突袭中,抢下黑帮在贫民窟的部分势力范围,并且让绥靖警察(简称 UPP)取代黑帮进驻贫民窟,但贫民窟的问题依旧是春风吹又生。

以上种种,让里约奥运邀请《无法无天》导演费尔南多.梅里尔斯(Fernando Meirelles)指导开幕式这个安排显得特别矛盾。大家都知道费尔南多不会对社会问题视而不见,而奥运本身为这个国家带来的社会问题,恐怕比他们想排除的还要多。

民间甚至谣传一个相当无厘头的小道消息:导演会故意安排姬赛儿(Gisele Bundchen)在开幕式上一边走台步,一边表演被抢劫的剧码(到底是谁想出来的冷笑话),以忠实反映社会现实。这则谣言并没有成真。在奥运场外,在军警荷枪实弹保卫的状态下,姬赛儿终究只是孤零零地一个人在开幕典礼上走了好长一段路,像一名称职的外交人员。

数日之前,新上任的罗马市长公开表明不支持罗马申办 2024 年奥运。如同《奥运的诅咒》一书所唱衰的那样,她认为无论是债务压力,或者大兴土木的「混凝土奥运」,皆无法带给市民永续的公共利益。

巴西处心积虑争取世界赛事主办权以彰显国威,《里约热内卢》对这件事也有同样的疑虑。作者从经济、外交、环保与建设等面向探讨这个问题,揭露行政单位每次因应国际赛事而急就章的伪善,并借由这样的疑虑,去思索国家发展的终极目标为何。在「带给人民基本的生活条件」与「争取国家颜面」之间,为何国家总是汲汲于后者?

在巴西美化国家颜面的过程中,即便有这么多掩耳盗铃的行径,但我们也从书中得知,在所有的贫民窟之中,麦可拍 MV 的那个圣马尔塔与《无法无天》影射的上帝之城确实是最早有绥靖警察进驻、获得额外眷顾的两个社区,最后还变成了一些外国名人访客(玛丹娜、碧昂丝、欧巴马等等)经常指定参访的「模范社区」。

显然,整肃这几个最为人所熟知的贫民窟,使其「观光化」、迎合观光客与国际舆论的凝视,也是政府在争取近几年重要国际赛事主办权时的策略性考量。但更重要的是,这也说明了具有社会批判性的电影与音乐等艺术创作,有能力在新闻媒体的监督体制外,发挥实质的社会影响力,带来真正的地景与文化转变。

《里约热内卢》一书与电影《无法无天》的共通点是:文本的叙述者都是记者。前者是文字记者,后者是摄影,两者皆展示了可观的社会能动性。他们见证事情的发生,以镜头与笔尖将观众带入了「禁地」的核心,提供了外人或掌权者视而不见的污浊细节,丰富了旁观者的视角,继而动摇旧体制。

纪录片《萨尔多加的凝视》(Salt of the Earth, 2014)去年在台湾上映,讲述社会纪实摄影师萨尔加多(Sebastião Salgado)环游世界、追逐影像的心路历程。沧海桑田,萨尔加多在目睹种种人世间的苦难后,回到故乡巴西展开自我疗愈。

片中最撼动人心的一部分,是萨尔加多以愚公移山的精神,在曾经因滥伐而寸草不生的祖传土地上缓慢植树,最终养回了一座森林,将瀑布与生态重新召唤了回来。

良药苦口的《里约热内卢》、《无法无天》等等,恐怕与萨尔加多的志业相去不远。无论是自然保育或社会人文关怀,洒下足够的种子,就有重见森林的可能。