桃园车站

纪录日期:2016年7月14日

站别:一等站

站体:平面车站、跨站式站房

月台:一座岛式月台、一座岸式月台

桃园这一带早期是凯达格兰族的领地,汉人称之「虎茅庄」,意思是茅草丛生之地。顾名思义,这里是一块不容易开垦的地区。17世纪末,郑克塽的部队曾经在南崁一带屯垦,后来又有少数闽南人来此开垦。到了1737年,以薛启隆为首的客家人们进入此地垦殖,范围从南崁、霄里(今八德区西南部)、龟仑岭(今龟山)到崁仔脚(今桃园区西南部)。直至今日,这一带仍是以客家人为主要人口。来此地开垦的先民们在这里种植许多桃树,初春时节桃花纷飞,于是此地又被称为「桃仔园」。日本人来了以后,将此地行政区划归为「桃仔园厅」,1905年更名「桃园厅」,1920再调整行政区为新竹州所辖的「桃园郡」。国民政府时期将新竹州所辖范围拆成桃园县、新竹县和苗栗县,2010年桃园县升格桃园市(直辖市)。

桃园车站设立于1893年,刘铭传铁路时期便已设站,称为「桃仔园停车场」。1905年日本人改名「桃园驿」,并盖了一间木造站房,到了国民政府时期改名「桃园车站」,1962年站房重修,盖了目前所看到的红白色桃园旧站。旧站第一月台为岸式月台,供北上列车利用,第二月台则是岛式月台,供南下车停靠,两月台之间还有一条通过轨给快车利用。原本站内还有林口线月台,但是林口线已经废线,月台也因为临时站房的工程而被拆除。两座月台上的遮棚支架都是用折弯的铁轨搭建的,底下涂上酒红色油漆,在此地候车颇有怀旧风情。第一第二月台之间有地下道连通,我去拍照时旧站已经停用,所以并没有机会下去看看。第二月台外侧原本有许多股道,现在已经成为临时站和临时轨道用地。旧站刚停用时,站内的小七、售票口、铁轨等设施都还保留著,但2016年我再度前往拍照时站内已经拆得空无一物,月台区则变成以「马祖」为主题的展览会场。站房目前还是保留著,只是没有人知道还能撑多久。

桃园站旅客众多,2016年每天有六万人进出,多年来旅客人数都仅次于台北站,但以台铁所公布的资料来看,桃园站的旅客大多搭乘中短程而非长程。桃园北有台北,南有新竹,都是人多的都会区,旅客以短程为主也可以理解。有鉴于旧站房空间不足,交通部于2009年核定桃园地区铁路高架化,2010年动工,2015年启用临时跨站式站房,路线也切换到临时轨。这栋临时站房为灰色建筑,前站入口不大,造型简约,后站则因为可利用空间大,所以站房也盖得比前站大许多。从临时前站进站上二楼会先到达连络临时后站的空桥,桥上可以俯瞰桃园旧站的月台区。购票、候车、办公等空间都在临时后站,站内设计简约,空间比较宽敞,屋顶有几个圆形天窗让光线透进来。商店街设置于剪票口内的一侧,这是在其他站比较少见的。售票窗口安装全透明玻璃,看起来很清爽;另一旁超过十台以上的自动售票机排成一列,反映出此站的购票人潮。在电子票证越来越普遍的情况下,大家利用一般自动售票机的机会也变少了,反而是对号列车自动售票机的数量若能增加,会更方便旅客买坐票。临时站的第一月台是岛式月台,供南下列车停靠,A侧也可以给待避车辆使用;第二月台则是岸式月台,供北上列车停靠,月台遮棚也是与站房一样的灰色系。

原本于2010年动工的桃园车站高架化工程,在2004年郑市长上任以后起了变化。郑市长提出将高架化改为地下化的政策,2017年七月底通过可行性研究,预计2018年动工。地下化和高架化各有优点,也各有支持,但是最终功能都是要将铁路立体化。北部地区列车班次多,最好的解决方式应该是车站平面多轨化,可惜政府的政策有太多非交通本位的考量,导致许多路段都花大钱做高架化或是地下化。地下化最大的缺点在于难以扩充轨道,就像现在的大台北地区路塞严重,却因地下化而无法再新增轨道,形成一个难解的状况。台北殷鉴不远,如果桃园也跟著挖下去,影响到的是全台湾的铁路运输,而不是仅仅桃园本身的问题而已。此外,地下化本身就是一个大钱坑,除了比高架化多出三倍以上的预算,盖好以后的维护费用、水电费用也都比高架化多出许多,每年都要编列高额预算来养它,长年下来数字非常可观。如果铁路真的非离开路面不可,那只要能达到立体化的功能就好,何须执著于地下化?高架一样可以与捷运站共构,一样可以消除平交道。

桃园旧站刚停用,摄于2015年7月。

旧车站内的铁轨、电线尚未拆除。2015年7月。

2016年7月,铁轨、电线等都拆得一干二净,水泥枕木堆叠在月台侧。

月台遮棚支撑架是用折弯的铁轨做的。2015年。

两座月台中央区域的遮棚都高出一截。2015年。

第一月台地下道入口。2015年7月。

2016年7月,月台变成展览会场。

车站大厅的时刻表和停靠表都陪著旧站到最后一刻。

旧站内的小七,2015年7月。

2015年旧站停用后,为了方便进出临时站的旅客购买餐点,小七还派了一台推车在临时站入口,真是辛苦了。

2016年7月,小七不见了。

旧站的自动售票机搬走以后,放了一排置物柜在这里。2015年7月。

2016年7月,置物柜也搬走了。

旧站停用以后,售票窗口拉下铁门。2015年7月。

2016年7月,大厅内的售票窗口也拆了,左侧变成一个出口。

旧月台灯箱,月台上长满了杂草。

临时站灯箱,桃园站北上是莺歌站,南下是内坜站。

第二月台北端往莺歌站方向,铁轨出站后右弯,前方为桃莺路桥。

桃园临时站南侧往内坜站方向,铁轨呈现S型,前方为民族陆桥。

第一月台岛式,第二月台岸式。1A月台为待避用,车班数量少。

从第一月台拍摄跨站式站房。

跨站式站房底下的轨道也是弯曲状。

第二月台拍摄跨站式站房,右方联络空桥可通往前站中正路,桥下方为旧站月台轨道区。

主要站房区在后站位置。

第二月台围墙后方有一片平台,可以欣赏旧站区的月台和轨道。

二楼两座月台的出入口。

原本以为是普悠玛便当柜,仔细一看原来是漂书柜,大家可以捐出自己喜欢的书在这里供其他人阅读。如果想要捐书,可以直接送至台铁服务台。

屋顶有数座圆形采光罩,车站内造形简约。

商店街位于剪票口内侧,上方两座大型行车资讯器。

售票处用透明玻璃阻隔,看起来干净又清爽。

旧站那些自动售票机应该都搬来这里了。

后站出口这里有小七和咖啡店。

后站有停车场,也有许多计程车。

后站延平街街景,桃园客运总站也在后站。

延平路客运总站一景,2015年。

位于延平路的后站站外地下道出入口。

站外地下道弯弯的,里面有重新整理过,明亮干净。

前站站外地下道出入口,旁边就是百货公司。

前站街景,车多人多,相当热闹。

旧车站和站外圆环。

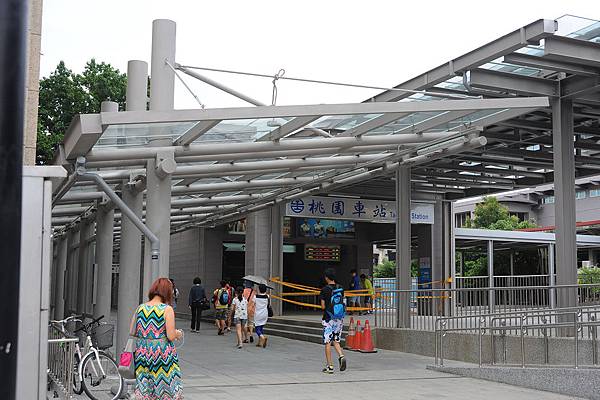

2015年的临时站前站出入口。

2016年临时站前站出入口,已经加上雨遮方便旅客使用。

前站通往售票大厅的空桥,也式简约的工业风格。

从空桥可以看见旧站轨道和电器设备已拆除。

2015年,工程人员正在拆除旧站轨道和电器设备。

车站南侧旧线和临时线的切换点就位于高架桥下。

区间车与自强号交会于桃园车站,出发号志已亮。

莒光号停靠桃园车站。