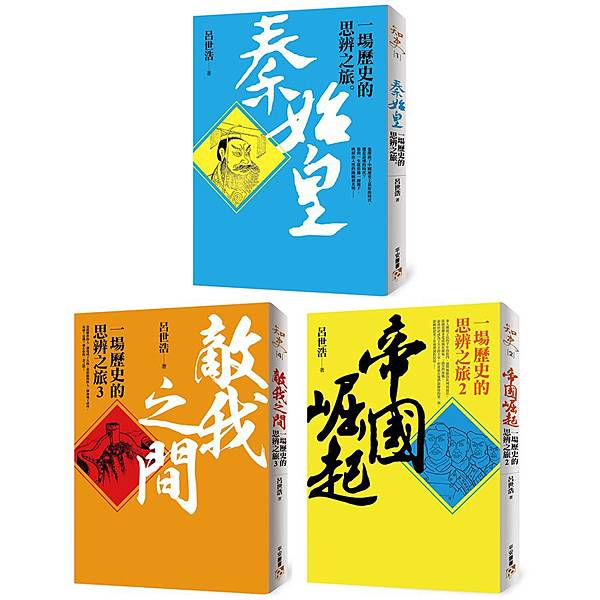

一場歷史的思辨之旅 三部曲

呂世浩的「歷史思辯之旅」三部曲,三本都有買,內容均為夾敘夾議,呂老師雖然會要求學生自己思考,但是他也會提供正確答案XD 基本上都是三觀很正的在針砭人物,對於教育學生應該很有益處;成年人則該想想在忠奸善惡之外的東西。

呂老師強調的讀史觀念,很值得推廣:歷史這東西,後人再怎麼考證都不可能得到真相,讀歷史的重點是人;環境、法律、制度不停的在改變,而人性則是千年不變、每個人每天都需要面對。想想歷史故事中的人物,在當時的環境下,為什麼會作出那個選擇?各個角色背後的目的、誘因是什麼?如果發生在自己身上,有沒有更好的處理方式?藉由讀歷史來認識自己、改進自己,纔算是融會貫通,讀「懂」歷史。

三部曲第一集在講秦始皇、第三集在講李斯跟荊軻。第二集《帝國崛起:一場歷史的思辨之旅2》在講秦國的歷史,從傳說中黃帝時代秦國的祖先,到秦始皇統一天下,這一段充滿戲劇性的歷程。小小抱怨一下,整本書255頁,推薦序加前言就佔了35頁,這個比例有點over。不過秦國歷代的奮鬥史真的很有趣,以下簡單整理這本《帝國崛起》的概要:

《史記‧秦本記》秦人祖先-女修是黃帝孫子-顓頊 的一支。女修生大業、大業生大費,大費協助大禹治水,於是禹推薦大費給舜,幫舜調馴鳥獸,舜賜姓嬴氏。大費的後代費昌,在夏桀的時候離開夏投靠商,幫湯王駕車,賭對邊了成為諸侯。費昌的子孫-蜚廉(or飛廉)(父)惡來(子)『助紂為虐』,押錯邊,飛廉、惡來被殺,其他族人被周成王遷到西方邊境抵禦戎狄。飛廉後代其中一支-造父,在周繆王(or周穆王)時立了大功,受封趙城,成為之後趙國的祖先。另一支-非子 受封於秦,以和西戎。周幽王想廢太子-宜臼,改立褒姒的兒子-伯服為太子,但宜臼不甘被廢,請外祖父申侯幫忙。申侯聯合西戎、犬戎一起進攻,把幽王、伯服都殺了,宜臼成為周平王,周室東遷雒邑,東周開始。秦襄公出兵支援平王,受封諸侯,秦國正式成為一個國家。

秦穆公(or秦繆公)四年,迎娶晉太子申生的姐姐【秦晉之好】。晉獻公滅了虞、虢兩國,虞國大夫百里傒成了奴隸,被當做秦穆公夫人的嫁妝送給秦國。百里傒逃跑,被楚國人抓住,秦穆公用五張黑羊皮把他贖回來【五羖大夫】。這贖金非常便宜,為什麼?因為那時候百里傒已經七十歲了。秦穆公把他放了,談了三天國事,大為讚賞,封為大夫授以國政。百里傒順勢推薦蹇叔,百里傒因之前想去齊君-無知底下做事,多虧蹇叔勸阻,才得以避開齊國的災難;後來離開齊國去周國,想為周王子-穨做事,又靠著蹇叔的勸阻,才得以避開周國後來的死劫。可惜百里傒年紀大了,懷纔不遇的苦悶怨懟,使得他前往侍奉虞君時,不再聽從蹇叔的勸阻,纔在虞國被滅後淪為階下囚,可見得蹇叔多麼有遠見。於是穆公重金禮聘蹇叔,以為上大夫。

之後晉國一陣內亂,夷吾得到秦國支援上臺,成為晉惠公,立刻翻臉撕毀許諾割地的協議。之後晉國大旱,秦國支援糧食;過兩年秦國大旱,晉國不僅不支援糧食,還趁勢進攻。秦繆公跟晉惠公合戰於韓地,繆公被包圍、擊傷,眼看秦軍岌岌可危;這時衝出了三百野人,一陣衝殺,不只把晉軍沖散,還把晉惠公給抓了起來。原來之前繆公的好馬不見了,官吏追查發現,是岐下的三百個野人把那匹馬分來喫了,準備把他們法辦。想不到繆公說「君子不以畜產害人。吾聞食善馬肉不飲酒,傷人」乃皆賜酒而赦之。後來這三百岐下野人,在這次秦晉合戰中成了一支奇兵,各個爭鋒推死,以報食馬之德。戰後釋放了晉君夷吾,換到了河西之地,以及晉太子-圉到秦國當人質,高興的繆公把公主嫁給了圉。想不到過了幾年,圉聽到晉公病危,怕留在秦國會無法繼位,公主也不要了,直接逃回晉國;隔年晉惠公過世,圉登基為晉君。繆公心懷怨恨,便從楚國迎來重耳,並且把原本許配給圉的公主再嫁給重耳。(圉是重耳的親姪子) 隔年秦國把重耳送回晉國,成為晉君,也就是之後春秋五霸的晉文公。晉文公即位後沒多久,就把子圉給殺了。

之後晉文公尊王(周襄王)、擊敗楚國(退避三舍),秦國都出兵支援,兩國真的是秦晉之好。但之後秦晉圍攻鄭國,發生了【燭之武退秦師】的事件,燭之武煽動了秦晉兩家間的間隙,讓秦晉互相猜忌而退兵。晉文公即位時已經62歲,九年後就過世(繆公三十二年)。這時有人出賣鄭國,告訴繆公出兵的話,他可以協助從鄭國內部開啟城門。不顧百里傒、蹇叔的勸阻,繆公以百里傒及蹇叔的兒子為將,悍然出兵。大軍快到鄭國時,又發生了【弦高犒秦師】的事件,弦高讓秦軍以為他們的祕密行軍已經敗露,遂決定放棄鄭國撤退。但大軍又不甘心空手而歸,於是在回程途中滅了一個小國-滑國。當時滑國是晉的勢力範圍,且晉文公剛死,在別國國喪時用兵違反國際禮宜。晉太子-襄公發兵追擊,於[殽]這個地方大破秦軍,無一人得脫者,擄秦三將以歸。

在文公夫人求情之下,襄公把三將給放了,以為他們回秦國必死無疑。三將至,繆公素服郊迎,向三人哭曰:「孤以不用百里傒、蹇叔言以辱三子,三子何罪乎?子其悉心雪恥,毋怠。」繆公雖然犯下巨大錯誤,但他勇於認錯、奮鬥不懈、毅力驚人。三年後,再以這三人為將,打敗晉國。繆公渡河到了當年大敗的殽阨,為當年陣亡的將士發喪,痛哭三日。之後招來所有將士,當著所有人的面宣示,自己沒有聽百里傒、蹇叔的建言,才會有這場大敗,要後代子孫都懂得辨別賢才、聽長者的話,不要重蹈自己的覆轍。這就是大名鼎鼎的<秦誓>,也是《尚書》的最後一篇。

秦國跟西戎一直互相爭戰,秦國慘敗於殽阨後,戎王派由余作使者刺探秦國。由余祖先是晉國人,會說晉語。秦繆公展示宮殿跟財寶給他看,由余說這些都是勞民傷財的東西。繆公怪之,問曰:「中國以詩書禮樂法度為政,然尚時亂。今戎夷無此,何以為治?不亦難乎?」由余笑曰:「此乃中國所以亂也。夫自上聖黃帝作為禮樂法度,身以先之,僅以小治。及其後世,日以驕淫。阻法度之威,以責督於下,下霸極則以仁義怨望於上,上下交相怨而爭相篡弒,至於滅宗,皆以此類也。夫戎夷不然。上含淳德以遇其下,下懷忠信以事其上,一國之政猶一身之政,一國之治猶一身之治,不知所以治,此真聖人之治也。」於是謬公退而問內史廖曰:「孤聞鄰國有聖人,敵國之憂也。今由余賢,寡人之害,將奈之何?」結果兩人使計,送戎王女色絲竹讓他沉迷,留下由余讓他們君臣猜忌,最後由余只好投奔秦國。擊敗晉國隔年,秦用由余謀伐戎王,益國十二,開地千里,遂霸西戎。周天子也贈送金、鼓作為賀禮。繆公雖然完成霸業,但他死時開出了一百七十七人的大臣妃子殉葬名單,致使秦國元氣大傷,漸漸不敵晉國。

本來戰國兩大霸主是晉國跟楚國,楚國擊敗晉國後強勢問鼎中原。想不到後來楚國被伍子胥帶領的吳國擊敗,差點滅國;吳國再被越王勾踐復國成功,越國成了南方強權。後來發生三家分晉事件,晉國分裂成韓、趙、魏。秦國一陣內亂,接鄰的魏國啟用軍神吳起,奪走了秦國的河西之地。直到秦孝公用衛鞅(商鞅)變法,「利出一孔」,在秦國想要榮華富貴只有一個辦法,就是上戰場、奪軍功。後來中國統一了,怕讀書人沒事作,搞個科舉考試讓人消磨生命,也是「利出一孔」,背後精神應該就是參考商鞅變法。秦孝公過世,商鞅被殺,繼位的惠文君任用張儀為相,以連橫擊破各國的合縱。過了幾代到了秦昭襄王,任用戰國第一殺神-白起;據梁啟超考證,整個戰國期間共戰死約兩百萬人,死在白起手上的就佔了二分之一。趙國在趙武靈王[胡服騎射]之後,國力大振,結果在關鍵的長平之戰大敗,被白起坑殺了四十萬人,一整代青壯人口死絕。秦趙之戰原本趙國統帥是廉頗,堅守不出,與秦軍進行消耗戰。趙孝成王受了挑撥,用趙括取代廉頗;秦軍也立刻把主將從王齕換成白起,秦昭襄王六十五歲高齡親臨前線,圍困趙軍到投降後全部坑殺,只留下240人放歸趙國。昭襄王後期已經天下來賓,王郊見上帝於雍,秦國統一天下的大勢很明確了。經過短暫的孝文王跟莊襄王後,於秦始皇這一代統一天下。