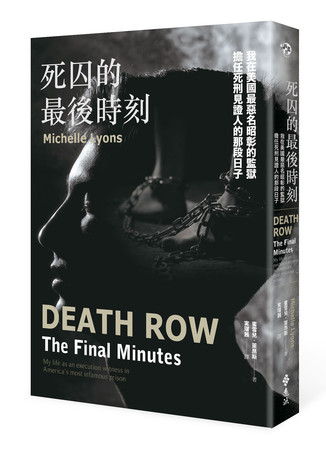

「我的替身在哪?」死刑犯的各种遗言 亲睹执行现场第一手纪录

▲《死囚的最后时刻》一书介绍,自1924年起,德州所有的死刑都在亨茨维尔高墙监狱的行刑室里执行。(图/达志影像)

文/蜜雪儿‧莱昂斯(Michelle Lyons)

摘自《死囚的最后时刻》

我确信有些死刑犯虽然宣称自己已经重获新生,但其实他们并没有。不过,我认为他们多半都很虔诚,因为在他们的生命里,除了宗教还剩下什么?有几位死刑犯在背诵主祷文或其他圣经的经文时死去,甚至还有几位在吟唱诗歌时死去。

还有一些死刑犯没有这么和善。我听过最愤怒的,是卡麦隆‧陶德‧威林罕(Cameron Todd Willingham)的遗言(1991年,他在科西卡纳〔Corsicana〕放火烧死自己的三个小女儿,因此被判处死刑)。与麦金恩和许多死刑犯一样,威林罕到最后一刻都还坚称自己是清白的。当典狱长问他是否有话要说时,他开始长篇大论,猛烈地指责他的前妻(当时她站在观刑室的玻璃后面),话语中包含了各种你想得到的脏字。当威林罕还在火力全开时,典狱长已经指示药剂可以开始注射。

「我来自上帝的尘土,现在我也将归于尘土。因此,土地将成为我的宝座。我要走了, 我的好哥儿们。我爱你, 盖比(Gabby)。我希望你在地狱里腐烂,贱人。我希望你他妈的在地狱里腐烂,贱人。你这个贱人。我希望你他妈的腐烂,死破麻。就这样了。」—节录自卡麦隆‧陶德‧威林罕的真实遗言,2004年2月17日

大部分的死刑犯都比威林罕文雅多了。他们多半深表歉疚,如果这不是对被害人家属说的(有些犯人表现得好像他们不在观刑室里一样),那至少是他们自己说的。他们多数都会恳求原谅。有些死刑犯极其客气有礼。我还记得有一名犯人侃侃而谈,说明死刑为什么是不对的,最后还感谢监狱招待他最后一餐,如同在饭店办理退房手续一般。许多死刑犯都会大喊:「死囚室里的男孩们!」其中有一位犯人想让他们知道,他并没有穿成人纸尿裤。

▲死刑行刑室的轮床。(图/达志影像)

不少死刑犯的遗言都舒缓了紧张的气氛。有一名犯人说:「我的替身跑到哪里去了?我现在需要他。」派崔克‧奈特说,他要在轮床上讲个笑话,这个笑话是从民众投稿中选出来的。他的朋友在他的Myspace 页面上刊登了一则公告,结果收到数百件投稿。有记者问我是否会参加这个无聊的活动,我回答:「我们非常认真看待这件事,所以『敲门笑话』(knock-knock joke)是不会入选的。」奈特应该是临时怯场,因为他不但没有在轮床上讲任何笑话,还完全说不出话来,甚至宣称他根本不是派崔克‧奈特。

很多死刑犯似乎如释重负。我认识一位名叫老蓝道尔‧哈夫达尔(Randall Hafdahl Sr)的犯人,他曾经是飞车党成员,过去经常在加尔维斯敦的某些酒吧出没。我也常去那些酒吧,虽然我从来没有遇过他。我很喜欢和他聊我家乡的某些地方,我们都对那些地方很熟悉。他身上有一些摩托车图案的刺青,它们非常细致,都是他自己在监狱里制作的。他显然比马汀‧罗布雷斯(Martin Robles)有品味一些;罗布雷斯的上臂也有刺青,那是一个恶魔正在啃食耶稣大脑的图案。

在哈夫达尔被处死之前,我拍下他的刺青,让他的律师可以发送给他的女儿。然后,他的律师也寄给我一些木制机车的照片,它们都是哈夫达尔在死囚室里雕刻的。因为他有著流浪性格,对他而言,被关在牢里宛如人间炼狱;他已经准备好要上路了。

有一位来自休士顿的歌手,名叫罗伯特‧厄尔‧基恩(Robert Earl Keen),他的成名曲是〈这条路我会一直走下去〉(The Road Goes on Forever )。这首歌讲述一名男子杀死了警察,并且被判处死刑,这正好就是哈夫达尔的故事。1985年,他在阿马利洛(Amarillo)开枪打死一位警察,17年后被处决。哈夫达尔在轮床上引述了这首歌的歌词:「这条路我会一直走下去,好日子永远不会结束!让我们一起摇滚吧!」他长年被关在狭小的牢房里,犹如困在笼中的小鸟。现在他的肉身虽然死了,但灵魂终于重获自由。

「我已经待在这个鬼地方太久了。在我离开前,我想要告诉你们所有人:我死后,请将我深埋。我死后,请在我的脚边放两支喇叭、在我的头上戴上耳机,让我尽情摇滚。有一天我会在天堂里见到你们。就这样了,典狱长。」—道格拉斯‧罗伯兹(Douglas Roberts)的遗言,2005年4月20日

我听过最荒谬的,也许是蒙提‧德尔克的遗言。1986年,他在克罗基特(Crockett)开枪打死一名男性,是死囚室里最恶名昭彰的死刑犯之一。他不肯洗澡,甚至还用他自己的排泄物涂抹身体。因为他实在是太臭了,必须和其他犯人隔离开来。此外,德尔克宣称自己有129岁,曾经担任过潜艇指挥官和肯亚总统,而且已经在监狱里被杀了150次。然而,监狱的精神科医生说,他只是为了不被处死而装疯卖傻。

我真的无法理解某些犯人。强尼‧潘瑞(Johnny Penry)原本因为强暴和谋杀被判处死刑,最后却从死囚名单中除名,因为法院判定他有智能不足的问题。他们说他无法阅读或写字,但有一次他跟我说:「你有读过《谈话杂志》(Talk Magazine )上关于我的报导吗?那篇文章真是棒透了。」我说:「是你自己读的吗?」他发现自己说溜嘴,连忙改口:「不,是别人念给我听的。」

2002年,在德尔克被处决之前,因为他不肯洗澡,狱警试图用一瓶可乐收买他。他拿了那瓶可乐,却只是站在莲蓬头底下冲水,没有刷洗他的身体。他依然臭气熏天。他的遗言是:「你不在美国。这里是巴贝多的一座岛屿。人们会看到你所做的一切。」在我听来,这根本就是把装疯卖傻发挥到极致。他说完话后瞪大了眼睛;当化学药剂开始流进死刑犯的体内时,有些人会有这种生理反应。

相较之下,有些遗言简短扼要、言简意赅。1997年,大卫‧马丁尼兹(David Martinez)在奥斯汀强暴并杀害一名学生。2005年,他在被处决前说了一句:「天色常蓝,绿草常青,今天是个赴死的好日子。」就是这样。还有一些死刑犯则是有点搞不清楚状况。他们会问典狱长,麦克风有没有开、站在玻璃后面的人有谁,或者只是略表歉意,因为他们没有任何话要说。詹姆斯‧克拉克(James Clark)在2007年被处决,当他往他的右侧看时,才终于发现有人来见证这次死刑。在他看见观刑室里那些盯著他的人之后,他说出了他的遗言,一句听起来很突兀的「你好」。

我不曾看过有死刑犯苦苦哀求饶他一命,我只记得有个男人当场哭了起来。这可能吓到了很多人。大多数人早就哭过,就像愤怒的情绪几乎已经烟消云散。他们试图让自己像个男子汉。当然,也有很多死刑犯什么话都没有说。当典狱长问他们是否有遗言要交代时,他们只是摇摇头。接下来,你会听见他们吐出最后一口气。此时,他们的肺部逐渐塌陷,将空气挤压出来,就像挤压手风琴的风箱一样。

原本典狱长有个暗号——当他摘下眼镜时,静脉注射小组就知道要开始注射药物了。但不知怎地,走漏了风声。有一天,一位死刑犯不停地问典狱长:「是你拿下眼镜的时候吗?」因此,他们想出了一个新方法,那就是当典狱长按下某个小型控制器(看起来像车库遥控器)上的按钮时,静脉注射室里的灯就会亮起。

所有我目睹过的死刑,都是以注射三种药剂的方式执行。第一种药剂是硫喷妥纳(sodium thiopental);它是一种麻醉剂,即使没有其他两种药物,也已经足以把你杀死。在施打这种药物后,犯人会陷入昏沉状态,他们的眼睛开始阖上,有时他们会说自己尝到它的味道,那个味道很可怕。我从来没有看过有人说他觉得痛,这让我有种想法—如果换作是我被处死,我会试著大吼大叫,说我有多痛。因为就算处决程序没有中止,至少可能会使他们暂停执行死刑。有谁能够证明我在说谎呢?

据说有一次,一名死刑犯的血管破裂,静脉注射导管从他的手臂上脱落,并且把药剂喷到墙上。我不曾看过静脉注射导管出现问题,即便有个家伙是重度毒品成瘾者,必须把针头插在他的脖子上,因为他们找不到其他可用的血管。因为离麦克风很近,我们可以听见化学药剂流进他们体内的声音。

第二种药剂是泮库溴铵(pancuronium bromide,又称麻妥侬〔pavulon〕);它是一种肌肉松弛剂,用来让肺部塌陷、横膈膜瘫痪。这时产生的声响都不太一样,端看他们是否抵抗。基于本能,所有人都会反抗,拚命大口呼吸,如同在地上苦苦挣扎的鱼。但布拉泽尔牧师过去常跟他们说,把它想成一道波浪,不要和它对抗,而是跟著它走。布拉泽尔告诉他们,这样他们会轻松一些。当他们吐出最后一口气时,听起来可能像是咳嗽声、喘气声、鼾声、从喉咙里发出的哔啵声、抽噎声,或是马儿的呼气声。

第三种药剂是氯化钾(potassium chloride),它会使心跳停止。但当第三种药物流进犯人的体内时,现场早已一片寂静。

「我以为会比这还要辛苦……。」—罗杰里奥‧卡纳迪(Rogelio Cannady)的遗言,2010年5月19日

这种寂静状态会持续5、6分钟。典狱长仍旧站在犯人的头部附近,布拉泽尔牧师也依然把手放在他们的膝盖上。有时,布拉泽尔会和我四目相接,对我眨眨眼,仿佛在说:「抱歉,一切都会没事的。」他真是一个温柔善良的人。我会直挺挺地站在观刑室的玻璃后面,肚子咕噜噜地叫,闻著那诡异的气味,看著犯人的身体慢慢地变成紫色。

当我还是个记者时,有好长一段时间,我会看到葛拉泽克(美联社记者)把身体往前倾,然后看著天花板上的某个东西,但我完全不知道那是什么。后来我才知道,那上面有一盏红灯,当静脉注射小组在施打化学药剂时,它会一直亮著,等到处决程序结束后就会熄灭。几分钟后,典狱长会请医生到行刑室里,医生会用听诊器确认死刑犯是否还有心跳,接著正式宣告死亡时间。这通常都比实际死亡时间晚了5、6分钟。然后,典狱长会紧靠著麦克风,为他的秘书复诵一次。那位秘书正在办公室里书写这次死刑的官方纪录。

布拉泽尔牧师会把他的手放在犯人的脸上,如果他们的眼睛是睁开的,他会将它们阖上。我想他正在进行简短的祷告。接著他会把白布盖在他们的脸上,我们就可以离开了。

★本文摘自远流出版《死囚的最后时刻》,作者蜜雪儿‧莱昂斯(Michelle Lyons),从一名监狱记者,到一名死刑验证官,12年来亲眼目睹300起死刑执行。离开该岗位之后,她将这些悲伤的历程纪录成书,然而此书并非支持或反对废死,也没有试图改变任何人看待死刑的立场,却提供了更充足的面向,带来发人省思的新见解,明白「这不是非黑即白的简单问题」。