孩子为何长大后会对爸妈“懒得说”?

上周到某所国中演讲,原本以为是对著家长分享,到了会场,整个吓了一大跳,因为有七十几位的国中生也在现场,与几位爸妈一同聆听.我脑筋一转,趁著亲子都在的机会,让家长们听听孩子的心声,进而了解亲子沟通产生阻碍的原因.

「请问,回到家会跟自己的爸妈分享心事、分享心情、分享很多在学校发生的事情的,请举手.」我看了看,大概只有1/10的同学举手.

「所以,其他的孩子是回家后,都不太会跟爸妈聊天啰?」我再问,孩子们点头.

「来,请你出来一下,我假装是你爸妈,等一下问你问题,你就当作平时在家般的回答就好.」我请一位同学陪我揣摩一下.

「回来啦?!」我问那位同学.

「嗯.」同学回.

「怎么样?今天还好吗?」我问.

「还好啊.」同学耸耸肩.

「有发生什么事情吗?」我问.

「没有啊.」同学回.

「跟老师与同学有没有怎么样啊?」我问.

「没有啊.」同学回.

「今天一整天有没有特别想跟我分享的呢?」我问.

「就那样啊.」同学回.

「好的,谢谢这位同学,大家在家也是类似这样回应爸妈吗?」我问其他的同学们.

「嗯嗯嗯.」大家边笑边点头,仿佛看到了自己.

「为什么呢?为什么不想回答爸妈呢?」我转头再问那位同学.

「喔,懒得回答.」该同学回.

「为什么会懒得回答呢?爸妈会问是因为关心你耶?」我追问.

「因为..讲了会被念或被骂啊.」

「所以,你是从过往经验当中学到的啰?」

「没..错..」孩子用极度诚恳的双眼看著我.

幼儿园时期的「什么都讲」—>到小学阶段的「筛选过才讲」—>到青春期的 「干脆什么都不讲」.这中间的转变,到底是如何形成的呢?从同学的回答中可知,是透过从小到大,亲子之间平时的沟通模式,慢慢地累积而成的经验值,才发展成如此“懒得说”模式.

倘若父母听孩子说到一半时,就「打断」他说话;

好像在说道理,其实都是在进行「说服」的举动;

看不惯孩子行为,一直「碎念」不止;

只要孩子犯了错,总是先「责备」再说.

如此一来,我们的关心都变成了锐利的剑,刺进孩子的心里.孩子根本感受不到我们的关心,只会从刺进内心的疼痛中,得到不好的经验值,然后,知道如何与父母『筛选』对话的内容,甚至最后『懒得说』了,根本不会有爸妈嘴上说「为你好」的感受.

让我们一起,以『#倾听』来取代打断、以『#认同』来取代说服、以『#反问』来取代碎念、以『#讨论』来取代指责.让亲子之间的话题,没有筛选机制,进而成为无话不谈的好关系.

实践『沟通的本质,不在于讲的人讲了多少,而是在于听的人听进多少』的沟通真谛.

即使,到时候同侪的重要性大于父母,我们依然肯定是孩子愿意分享内心话语的前三顺位喔.

----

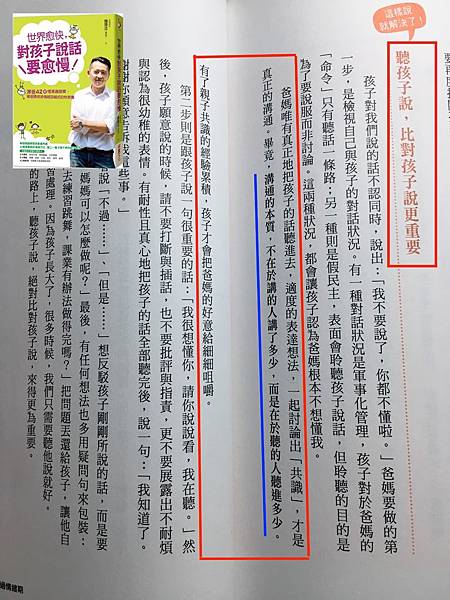

泽爸的书

→《世界愈快.对孩子说话要愈慢》

→《陪伴你的力量》

→《让孩子在情绪里学会爱》

----

欢迎加入泽爸的Facebook粉丝团