政府「超征税收」发红包是假新闻吗? 钱又从哪里来?

图文/志祺七七

总统蔡英文在2019年元旦发表的新年谈话中特别提到,由于过去两年经济成长、政府的税收超乎预期,因此行政院已经在研拟相关的方案,希望让收入比较低的民众,可以优先分享经济成长的「红利」。然而近日新闻版面突然被「政府超征税收,拟发1万元红包」的新闻给取代,行政院甚至大动作声明说这是不实新闻。究竟,到底什么是「超征税收」?这次真的又是假新闻吗?Youtube频道志祺七七x图文不符,近日上传了一部影片探讨此问题。

「超征税收」是一个财政名词,它的意思就是「国家实际收到的税>原本预期会收到的税」,从某种程度上来看,「税收超征」的确是一种行政疏漏,不过我们也必须理解,这是一种很难避免的技术问题,因为从编列预算到实际执行税收大概会需要2年的时间,这期间如果遇到什么重大事件或景气变动,税收就会跟预期的有差距,而这里要强调两个重点:

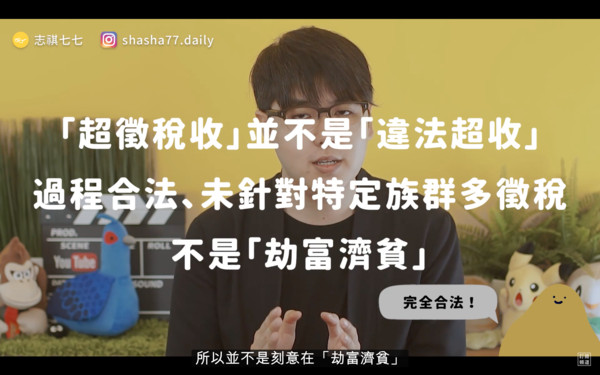

第一:「超征税收」并不是「违法超收」,一切都合乎法令,也没有针对特定族群的人去多征税。所以并不是刻意在「劫富济贫」,主要是预估失准的结果。

▲志祺指出超征税收并不是劫富济贫。(图/志祺七七Youtube)

第二:「超征税收」并不能直接等于是「岁计賸余」!刚刚说到,「超征税收=实际税收>预估税收」,至于「岁计賸余」的概念,指的则是国家的「实际收入>实际支出」。从这个式子我们可以看得出来,只要实际收入越高、实际支出越低,自然就能产生越多的「岁计賸余」。

所以这几年来,台湾会产生大量岁计賸余的原因,其实就是政府的「开源节流」奏效了。不只实际支出减少,收入也有明显增加。而超征的税收来源,主要是来自营业税、营所税和证交税等,不是个人的所得税。

至于蔡英文口中的「经济红利」,其实就是所谓的「岁计賸余」。根据记者会公布的最新数字,行政院估算目前的「岁计賸余」大约为386亿。2018年,政府不仅零举债,还一口气偿还792亿。至于目前端出来的这386亿「岁计賸余」,其实已经是先减债、还债之后才剩下来的钱了。

行政院副院长施俊吉表示,现在订出的主要方向有三:1促进经济发展、2照顾弱势、3为非洲猪瘟预防预留经费。具体措施将会遵循「不举债、行政成本低廉、一次性的支出、受众明确」的原则来进行,不会发放现金也不会发放消费卷。

发言人Kolas Yotaka强调,虽然目前媒体有诸多揣测,但还没有一个实际定案,一切都还在讨论的阶段而已。关于这点,有人批评,明明是自己先放风声出来试水温的,发现苗头不对赶紧切割,只要对他们不利的,就说是假新闻。但这到底算不算是假新闻呢?

志祺找到最早的几则新闻,发现媒体的消息来源,多半都是使用「府院高层、据传、据了解」等字眼来带过。这样的报导方式虽然可能保护了当事人,但同时也让新闻可信度打上问号。所以这个内容是真是假,当然也没办法证实。在定案以前,这样的下标方式和报导内容其实很容易就会伤害到民众对政府的信任。

▲志祺表示,使用不明确的代称将影响新闻的可信度。(图/志祺七七Youtube)

就标题、内文论述方式和结果看来,这一系列的报导,的确容易让人误会「超征税收」的定义,觉得这是在恶意抽税。某些资方代表或税改团体,甚至刻意搞混它和「岁计賸余」的差别,质疑好几千亿的「税收」为什么会只剩下386亿的「賸余」,然后就直接骂政府乱花钱、政策买票。目前 从这角度看来,如果把这一系列跟我们之前讨论过的「假新闻产制流程」放在一起看的话,其实已经相去不远了。

在这样的情况之下,志祺认为媒体的报导更应该要好好谨慎处理,让有心讨论的民众可以掌握足够的背景知识、也方便大家可以做更有效率的公众讨论。换个角度来看,如果民众对官方施政总是充满误解,就代表政府需要花上额外的成本来澄清、辟谣,对于大部份的人来说都没有什么好处。