足量脐带血的移植趋势

脐带血的移植条件

移植医师在选用脐带血进行移植时,必须评估脐带血所具备的条件,脐带血符合移植的依据有(下图):1.人类白血球组织抗原(Human Leukocyte Antigen; HLA)的吻合度、2.有核细胞(Total Nucleated Cell; TNC)的总数、3.储存库的来源、4.连结分隔小段(attached segment)的确认检测、5.感染性疾病和血红蛋白检测。

这些条件当中,以HLA和TNC两项最为重要,根据Barker et al, blood 20091的研究指出,HLA的吻合度和TNC的数量,会影响脐带血移植后的植入率(Engraftment)、复发率(Relapse)、存活率(Survival)和死亡率(Mortality)。

HLA吻合度和TNC的数量

美国纽约捐血中心(NYBC)在1993年到2006年期间,统计991位经化疗后移植一袋脐血的病患,其接受脐带血的TNC数量(x107/kg)和HLA吻合度(match)与移植后死亡率(Transplant-Related Mortality; TRM)的关系。结果指出,若TNC数量低于2.5x107/kg (下图左,红线) 和HLA吻合度低于4/6 (下图右,红线) ,则移植一年后的死亡率高于50%。因此NYBC建议,脐带血的HLA吻合度和TNC数量的标准为HLA 6/6, TNC=2.5x107/kg、HLA 5/6, TNC≧2.5x107/kg、HLA 4/6, TNC≧5x107/kg 的相辅相成条件。

欧洲最大的脐带血搜寻配对平台Eurocord在1994年到2005年期间,也统计925位相同情形的移植病患其HLA和TNC与TRM的关系(下图),并有相同的结果,因此也不建议使用低于HLA 4/6, TNC=2.5x107/kg标准的脐带血进行移植。

脐带血移植后的存活率

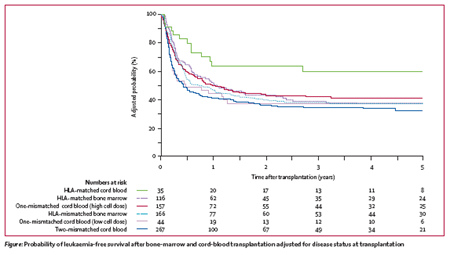

HLA和TNC除了与TRM有关,也和存活率(Survival)有关,根据Eapen et al, Lancet 20072的研究报告,503位患有急性淋巴性白血病(ALL)的病患,接受HLA吻合度和TNC数量不同的脐带血,五年后无白血病存活率(Leukemia-free survival;LFS)以HLA 6/6达60%为最高(下图左,绿线),另外总存活率(Overall Survival;OS)达63%也为最高(下图右)。于HLA 5/6组别中, TNC>3x107/kg 的LFS和OS也比TNC<3x107/kg分别高出4%和9%(下图右)。此外,即使以配对完全吻合(HLA 8/8)的骨髓进行移植,其移植后的LFS和OS都比配对完全吻合(HLA 6/6)的脐带血低,TRM比配对完全吻合(HLA 6/6)的脐带血高(下图右)。

脐带血的移植病患

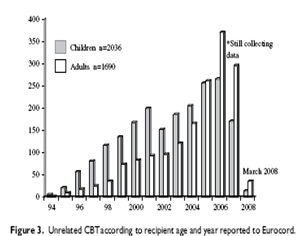

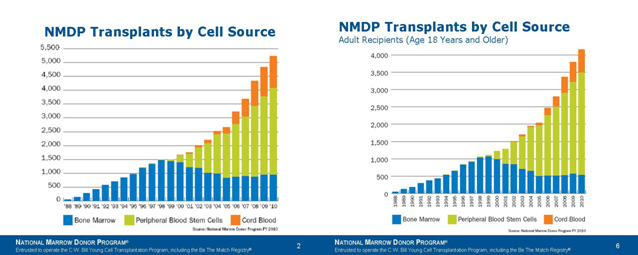

脐带血的配对吻合度不需如骨髓配对严谨,移植后的死亡率也较低,因此渐渐取代传统的骨髓移植。根据美国国家骨髓捐赠计划(NMDP)的统计,2010年的脐带血移植案例增加为1150例(下图左, 橘色),而骨髓移植自2004年后,每年不超过1000例(下图左, 蓝色)。利用脐带血治疗青少年和成年病患的比例也逐年增加,2010年已有超过500人透过NMDP接受异体的脐带血移植(下图中, 橘色)。而根据Eurocord的统计,成年人的脐带血移植案例在2004年后已开始超过儿童的移植案例(下图右, 白色)。

双袋脐带血移植

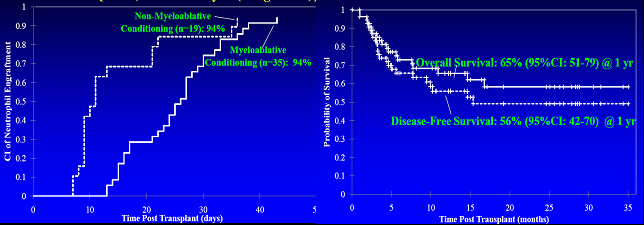

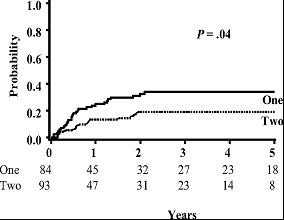

针对增加中的青少年和成人的脐带血移植病患,一袋脐带血的细胞数量是不够的,因此美国明尼苏达大学开始进行双袋脐带血的移植研究。双袋脐带血可增加TNC的数量,因此可增加移植后的植入率。根据Barker et al, BBMT 20093的研究,双袋脐带血在移植后的30天有80%的白血球植入率(下图左),并提高移植后的无疾病存活率和总存活率(下图中)。另外,Verneris et al, Blood 20094的研究指出,移植双袋脐带血也可减低疾病的复发率(下图右)。

使用双袋脐带血移植,两袋脐带血本身的条件必不相同,为了要符合HLA吻合度和TNC数量的移植标准,每袋脐血至少要达到HLA 4/6, TNC≧1.5x107/kg。双袋脐带血移植进人体内的生理作用,目前尚在研究当中,但在Eldjerou et al, ASH 20085的动物实验发现,双袋中只有TNC数量较多、CD34+活性较好的脐带血,其干细胞成为主导细胞而植入体内,为长期造血的细胞来源;TNC数量较少、CD34+活性较低的脐带血干细胞则为辅助细胞,增加主导细胞CD34+的活性,因此比起一袋脐血移植,更可帮助细胞植入,增加移植成功率。

参考资料

1. Barker et al, blood 2009

http://bloodjournal.hematologylibrary.org/content/114/19/4293.short

2. Eapen et al, Lancet 2007

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(07)60915-5/fulltext

3. Barker et al, BBMT 2009

http://www.bbmt.org/article/S1083-8791(08)00470-9/fulltext

4. Verneris et al, blood 2009

http://bloodjournal.hematologylibrary.org/content/113/11/2410.short

5. Eldierou et al, ASH 2008

http://bloodjournal.hematologylibrary.org/content/116/19/3999.short