嫦娥四号先倾斜再垂直 「阶段式降落」克服了月背著陆的困难

大陆中心/综合报导

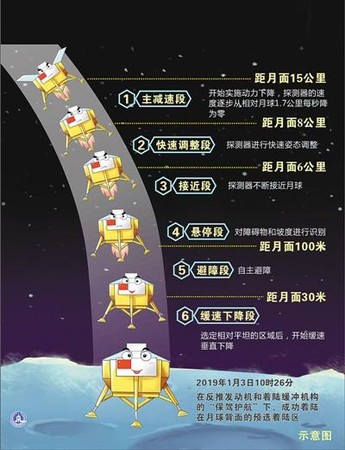

「嫦娥四号」探测器3日成功著陆在月球背面的预选著陆区,并透过「鹊桥」中继星传回了世界第一张近距离拍摄月背的影像图。《人民日报》就此事件访问了两位航天探月设计师,分别针对三点进行讨论,「月背任务的困难克服」、「精准落月的妙招」、「著陆地点的思考」。

据报导,中国探月工程设计师吴伟仁解释了「嫦娥四号」任务的由来,「嫦娥四号原本是嫦娥三号的备份星,三号成功后备份就转为正份,那么第二次著陆点要选择哪里?我们认为应该赋予四号更强的生命力、更多的功能;从上世纪50年代开始,发射到月球的探测器和轨道器已经有100多个,但都是对月球正面的探测,在此之前,没有任何一个月球探测器能够在月球背面软著陆;因此经过了反复论证,最终确定了嫦娥四号月球背面软著陆和巡视探测的总体方案。」

▼世界第一张近距离拍摄月背影像图。(图/翻摄自央视新闻)

「嫦娥四号」探测器系统总设计师孙泽洲表示,嫦娥四号任务实际上就是「两器一星」,包括了著陆器、巡视器以及「鹊桥」中继星,其中早期发射的中继星就是为了实现对地、对月的中继通信,而巡视器更多被人们称为「月球车」。

报导指出,由于月球绕地球公转的周期与月球自转的周期相同,所以月球有一面总是背对著地球,这一面就是「月球背面」;要在月球背面软著陆,探测器与地球的测控通信和数据传输成为首要难题;此外,月球背面并不向正面那么平坦,著陆点的选择也是一项困难点。

▼嫦娥四号著陆示意图。(图/中新社)

月背任务的困难克服

孙泽洲说,这项任务的技术有3个面向的难点,首先是地月L2点轨道的精确设计与控制,必须要使中继星稳定运行在L2点的轨道上;其次是地月L2点远距离的数据中继,「选择L2点有很多好处,但也有不足之处,那就是距离月球7.9万公里、距离地球4万公里,遥远距离让信号衰减的问题更加棘手,地月之间通信、探测器的状态控制等,都要靠中继星来保障,还要考虑到通信时间、测控时间延迟等,因此中继星的准确至关重要」。

对于第三个难点「复杂地形的安全著陆」,吴伟仁打了个比方,月球正面就相当于中国的大平原,地势平坦;但背面就有点像西南山区,到处都是高山与撞击坑,月背可供选择的著陆区范围只有正面的八分之一,「嫦娥三号」当时可供选择的著陆范围长约300公里、宽约90公里,相对大很多,而「嫦娥四号」只能在有限的相对大撞击坑里寻找相对平坦的位置作为著陆区;此外,嫦娥三号当时是斜著降落的,嫦娥四号如果也是斜著下来几乎就要撞山,在复杂的地形下,嫦娥四号要垂直降落,著陆时间短、航程短,风险确实也比较大。

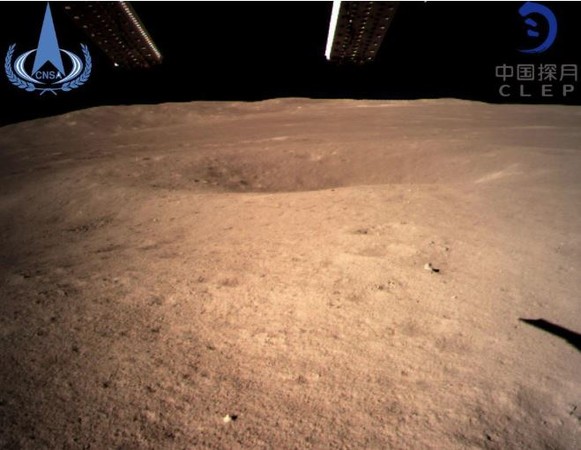

▼嫦娥四号著陆步骤。(图/中新社)

精准落月的妙招

孙泽洲介绍,此次嫦娥四号的落月可说是「正中靶心」,全力自主动力下降,通过惯性导航及与月背相对测量导航,实现月背软著陆;然而,嫦娥四号在降落到15公里到8公里高度时为倾斜下降,8公里后就改为垂直向下,引入相对月面的测量导航,「这样就可以克服著陆区周边地形起伏的问题」。

为了增加著陆的安全性,嫦娥四号还会通过接力避障的方式,下降至2公里左右,探测器会做一次光学初避障,识别主要的大障碍;下降至100米左右,探测器会做一个悬停,利用激光敏感器实现精准避障,识别0.2米障碍、坡度等,通过地形的最优识别方法找到安全的区域降落;嫦娥四号的自主能力有很大的提升,「如果找不到安全区域,嫦娥四号会选择相对次优的区域,还可以做水平机动调整」。

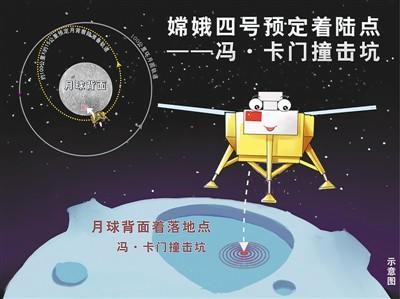

▼嫦娥四号预定著陆点。(图/中新社)

著落地点的思考

对于月球的著陆点,孙泽洲解释,由于月球不同纬度所面临的热控和能源设计是相互约束、相对矛盾的;如果降落在低纬度地区,光照条件好、能源获得充足,但对于热控是巨大的挑战;如果降落在高纬度地区,热控压力大大降低,但太阳能获取又会受到影响;综合多种因素,最终「嫦娥四号」还是降落在月球背面纬度40度至50度的范围内。

此外,孙泽洲也说,探测器与中继星L2点的通信问题也是考虑因素之一,「如果探测器仰角太低,势必更容易受到周围山地的影响,我们希望探测器能够高仰角对著中继星通信」,这样一来,经度也大致确定了,大概的范围区域出现,在选择相对要大一些、平坦一些的撞击坑,就确定了降落地点「艾特肯盆地」。

最后再从该盆地中确定「冯.卡门」以及「克雷地安」撞击坑分别做为主选择和备份著陆区,孙泽洲表示,落月成功后,整个过程完全按照预想进行,著陆非常平稳,且著陆位置就是最初设定的理想著陆点。