景观、虚拟、再现与恶搞式消费社会

文/Aries John

编辑/Rungazeu

本篇主要想来分析两部影片在社会发展脉络当中扣连著的真实与再现问题,《Funny Games》作为一部对于真实与虚拟分界线的观众共感参与式实验电影,让人们对于先前过于沉重的残杀与诡谲感,突然瞬间的感到放松,而《文化干扰》这部纪录片则是藉著对于符号的玩弄,去讽刺与揶揄这个被影像吞噬的真实世界。

《Funny Games》当中所创造出来的世界,是一个与世隔绝也无法分辨的空间,在这空间里面导演创造出互动的场景,因互动的人数与社会脉络的架空,我们不需要太在意他们到底是在甚么年代、甚么地方发生的,正因如此,我们其实可以想像它在任何地方,或是根本就没有发生。

我观赏这部电影两次,第二次的时候我才真正发现这种虚拟性的存在,以前只是认为说那是一个恶作剧之类的故事或玩笑性的戏谑,但回到真实社会的脉络时,加上自己过去玩线上游戏与电脑游戏的经验,俨然发现这种电影与电玩游戏的一致性是存在的,尤其在于角色扮演这件事情,将场景里面的人物,严格说起来是NPC(非玩家角色,Non-Player Character)进行任意的虐杀。

在我玩过的几款游戏里面都有精确的残杀模式,例如早期的佣兵战场,让你扮演佣兵的角色,到处进行任务,同时你也可以对于你的敌人进行虐杀,因为它是一款FPS射击游戏(第一人称射击游戏,First Person Shooter),用第一人称的视角去看待他人与活动,对敌人的射击有不同位置上的差异,你可以射他脚趾头,他就会很痛的走路一跛一跛,如果射他膝盖,他就会整个跪下来,而射头的话当然一瞬间就杀死对方了,这游戏有趣的地方在于把过去将游戏当中的角色量化成一个血条的概念不一样,而是把每个部位所受到的创伤反映真实化,让我们可以感受到仿佛活在真实世界的杀戮当中。

当电影里头的场景也是企图用过于真实的反应来包装他的虚假时,其实就是「再现」吞噬真实的过程,借由想像出来的反应(或是观众期待的反应)去建构整个世界的真实性,让玩家或观众可以在此当中自然而然地将真实世界与电影、游戏感到无法辨认,而这种无法辨认可能是生长在我们这世代的孩子最大的特殊性。

犹记得国小的时候,因为略为擅长电脑程式而常被老师咨询,询问关于玩线上游戏对其孩子的影响,当时是线上游戏刚出现的年代,画质跟故事结构都还没有那么逼真与华丽,不过仍让当时的我们觉得新奇而沉溺于其中,每个月包月买点数卡去打宝物跟练功,这应该是属于那个时代的游戏启蒙,我当时回答老师的话是说:「如果可以,请尽量不要让你的孩子玩线上游戏,玩玩单机游戏是不错的选择。」,也因为如此老师的孩子也就没办法进入线上游戏的世界,而有更多的时间念书、升学,这其实是我始料未及的憾事。

线上游戏已经主宰到真实世界中的时间因素,这种占有对于时间紧绷的国中、高中生而言是很庞大的,因为时间对于他们来说是被严重控制的要素之一,每天的生活除了上课跟补习之外已经没有多少残余的时间,却还要努力的打电动跟朋友社交,或是在线上游戏当中寻觅自己的第二人生,这都是很不容易的。

与此同时也创造出另一批被称为线上游戏迷的人口,每天只想著要练功、打宝与升级,甚至是在线上游戏里面赚钱,借由买卖与打宝物去获取现实世界当中的金钱,虚拟与真实的界线更加模糊不清,有朋友开始藉著用新台币购买虚拟世界的宝物让自己的角色更强,可以让他在虚拟的电玩世界当中感受到成就感,也有同学藉著线上游戏交到伴侣,甚至在真实世界中已然成对。

电玩文化可能在过去被列为次文化的一环节,认为其只是某一个族群特有的文化模式,只是当文化藉著消费与商业行为侵入到每个人的生活时,玩游戏应该不只是单纯的在玩游戏,他是在玩社会所赋予的正当性互动游戏,如果不玩甚至会被同侪给拒斥,完全没有办法建立人脉与关系,而这种商业性就要从广告谈起,线上游戏广告如何建立起青少年族群稳定的消费模式。

早期的线上游戏在广告的卖点通常是对于游戏的功能性做诉求,期许大家可以在游戏当中认识一个新的世界,藉著游戏情节让你了解到不同的故事,顺便在这当中锻炼你的角色,使之变得更好,同时也强调游戏的画面质感有多好,使用的是多先进的系统去运行。

不过到了后期也就是近四年来,线上游戏的广告不再只是主打画面的真实性,还必须加上与青少年性格相符合的元素,如奇怪的语助词、特殊的语法结构、煽情的画面、无厘头式的对话,来引起青少年的注意与下载,且经营模式也从过去的购买游戏点数卡与包月的方式来赚钱,转变成为在游戏当中置入广告的模式,俨然是一种娱乐产业的代表,而青少年也在游戏过程当中认识这个世界的品牌、学习与他人互动与过生活,进而成为整个消费世界的一环。

当世界被虚拟的想像跟建构所淹没的时候,我们的生活也就不再是我们的生活,《文化干扰》这个纪录片里头的人们企图利用改变大众社会当中的媒体符号,希望能借此转变人们对于日常生活的看法,不再只是无意识或被动性的接受这些讯息,让他们可以认知到真实跟幻想之间的疆界不应该被形塑这件事情给任意改变。

从Lefebvre的空间分析框架当中,在资本主义制度的社会里,资本主义空间是有利于资本主义发展与流动的产物,而城市空间正是资本主义下的结果,我们的城市空间被资本主义的符号与价值给占有,是「消费所控制的官僚社会」,言下之意其实是被消费所占领的恐怖城市社会;而Michael de Certeau则在《日常生活的实践》当中提及:「所谓『消费』其实是另一种『生产』,消费本身不是透过展示产品,而是透过使用、支配性秩序强加产品来展现自己。」,换言之,消费的本质已经不再是对应于物本身,而是在消费符号的意义,消费者对于产品的使用已经成为一种无法离开的仪式。

Michael de Certeau希望用游击战术去破解这种消费社会(资本主义社会),其中有名的例子就像是公为私,在上班时间做自己的私人事务,却假装是在处理公司的事情,这种无形之中的反威权、构成自主的行动力。de Certeau的这种战术其实跟国际情境(Situationist International)的概念相连结。

国际情境(Situationist International)一群欧陆的前卫艺术家于1957年集结而成,后于1972年宣告解散,著重在消费与媒介社会以及城市与日常生活,希望以文化革命、主体的转化代替阶级斗争,其中Guy Debord借由「景观社会」的概念分析当代文化,在大众社会当中产品的消费必然转化为符号的传播模式,产品必须借由广告才可以让社会大众认识、留下印象才能销售出去,在「景观社会」中使用价值没落,交换价值借由操控使用价值的方式,将展示意义推高到比使用价值更高的位置,不是无意识统治社会的过程,而是被意象给统治了,人们如果对于自己的意象还有一点知觉,想要改变些甚么,却常常无法行动反而是被物包围,进入意象拜物教的年代。

对我来说这个概念就是品牌垄罩世界、消费社会的大众视觉覆盖与淹没了生活,且景观社会也不只是影像的聚积,而是人与人之间的关系消长过程,因为人们借由影像作为中介去认识其他不同群体,在一些非本真的再现当中不断的寻求主体性,对于新闻、广告、宣传、娱乐的无法逃脱,是在景观控制了社会后的资本主义状态,意识透过了正面形象灌输在资本家的生产与消费当中,让我们无从选择、无法反抗,另一个层次当中人们也成为资本主义生产逻辑里面的同谋,反而无法有效的对抗这个赖以为生的体制。

游击战术与恶搞这件事情成为当代社会下一个文化反抗的标的物,重新塑造此时此刻的日常生活,改变对世界的看法与变革社会,透过自我解放去重新看见社会,建构出创造性破坏的新情境,让新的生活方式、社会关系有存在的空间,其中一个手法叫做「绕道」(detournement),藉著讽刺性地将既存事物要素重新排列,倒置与逆转原本的意义,这在《文化干扰》这部影片当中不断的出现,某种程度上可以说是一场符号战争,对抗的是既有的符号意义,希望可以借由绕道的方式让大众有新的认知基模去看待。

消费也是进行日常生活实作的重要场域,借由不接受商品本身的意义来去进行新的意义创造,借此产生一种反抗意义,例如我们可以创造模仿性的广告去改变原有的意义,如把经济动能推升方案恶搞成麦当劳快乐儿童餐方案,借由讽刺跟揶揄去让本身的内容产生转变,把公共空间的政治话语转化成恶搞Kuso当中的展现模式。

915的时候自煮公民占领台北车站大厅,其实也是一种文化干扰,将原本的意义解放,开启更多的对话空间,让一般大众认知到其实是有不同的使用方式的,且空间的秩序维持本身就是一种规训,甚么地方可以用甚么这概念是产品功能属性的诉求,而在这空间上头的意义赋予是由权力者所掌握,文化干扰行动就是要把诠释权拿回给人民,让不同的人有办法对他进行不只是一种的解读,这才是一个空间解放过程当中的真实意涵。

转换成新的运作模式的媒体也可以看见其生产方式的改变,不再只是限于编采、编辑室派线的过程,而是可以更为自主、更为宏观的进行采访与写作,借由评论与新的资讯整理,让社会大众获得不同的观点,这个模式也算是一种文化干扰的展现。

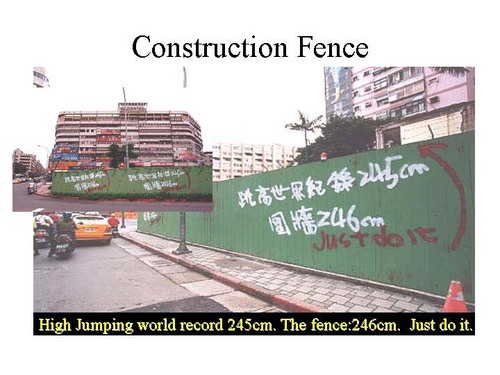

文化干扰这件事情的规范性好像也在这过程中已然确立,因此文化干扰所反抗的目标对象也接著进行收编,让原本的干扰意涵变成另一种商业价值展现,例如:Nike在2009年的涂鸦型广告,在工业围篱上写「跳高世界纪录245M,围墙246M,just do it!」,这种广告形式某种程度上使用了涂鸦的干扰元素进行,而进行广告的公司也愿意承担乱涂鸦的罚款,简单来说就是利用涂鸦形式进行商业运作,却还能跟文化干扰者的游击策略一样便宜、省钱,在此同时我们所看到的文化干扰已经成为一种需要再次解放的场域。

现代公关的基本策略,就是观察当代社会大众的喜好与趋势,将公众利益中,与个人利益或者或者说与委托客户的利益相同的地方,给予夸大的强调。这是由Edward Bernays公关大师所提出来的,这意味著公关任务是引领社会整体消费,因为消费不再是理所当然地受到统治阶级操作符号的意识状态,而是必须要有积极的介入与操弄才能达到消费者欲望的统合。

因此符号战争与赋予意义的战争会不断延伸下去,让我们的生活在景观围绕当中不断聚积,我们对于景观的看法也不仅仅是对于消费社会主体的再现,而是可以参杂自己的解读与观点进去,这是现代社会当中的一种可见改变,虚拟与真实之间的界线也是在这样的重塑当中被重新观看,我们可以相信甚么为真甚么为假,但本真是甚么对于这个社会而言并不重要。

人们总是相信自己想相信的,在虚拟的网路社群当中受到资本主义的企业家操弄,他让你看见你想看见的,因为这会让你感到开心与愉悦,而在其中的人们如果没有看穿这一切,还以为自己可以掌握跟主宰自己的眼睛,可能才是最可怕的地方。

虚拟时代已经与布希亚当时想像的样貌不同了,我们完全紧密的跟虚拟结合在一起,或著可以说这种虚拟其实已经具现化成为真实,可以在虚拟的社群当中寻找真实的温暖,那种在心归属感建立后的云端社会,一切的真实都被放在不真实的地方,被人的所利用与转化,人们在不同的位置上重新诠释自己的生活,让那种原有的阶级固化产生变动,自为阶级的认同位置已经完全不同了,现在普罗大众都是认同自己为中产有闲阶级,没有看见真正的阶级其实还是存在,只是借由品味与生活型态的选择来表现,而人们对外也可塑造出自己的外在形象,使自己的样貌变成另一种虚拟的再现型态,大多数的人都会相信这个来自虚拟的外衣,就像是他们认同自己在网路中的暱称与ID那样,因为这是多么自然的事情,在数位时代就像是呼吸一样自然。

世界革命的可能性已经降低了,只能产生间接或是夹缝中的革命,在资本主义占据著全球空间的这个时候,反抗这件事情需要战术,利用虚拟本身的掌握虚拟世界,进行资讯上的革命,一种表现形态是骇客文化,这也是一种文化干扰形式,骇客信仰让人们可以相信世界还有空间可以变革,而自己只要努力去行动与学习,就可以为人们打造另外一种世界观,或许在资讯近用权上可以达到人人平等的理念。

通篇从《Funny Games》与《文化干扰》两部电影去分析当代社会与理论当中所看见的真实与虚拟,符号意义的转化过程,其实我感受到这个社会在当下的这个时刻,是具有能动性存在的,因为没有一个人或是团体组织真正的主宰一切,至少还是有夹缝存在的,让不同的人们可以在不同的策略与战术当中积极前进。

消费社会的积极意识已经进入新的符号价值位置,我们也不再相信广告可以直接影响我们,而是认为人有自主性的分析与爱好,尽管大多数时候还是可以被囊括在品牌的框架当中,却已经有微小的实验在这过程当中行使,让生活与消费,统治与被统治的关系可以解构解编,成为一个新的世界与概念,消费当中的景观从资本主义的究极体当中解放,让景观是人们有能力改变的,一个新的大众社会与之交接,自然形成,社会的运行方向也可以有不同的尝试。