切勿扼杀情欲主体,到底是在诱奸个屁!

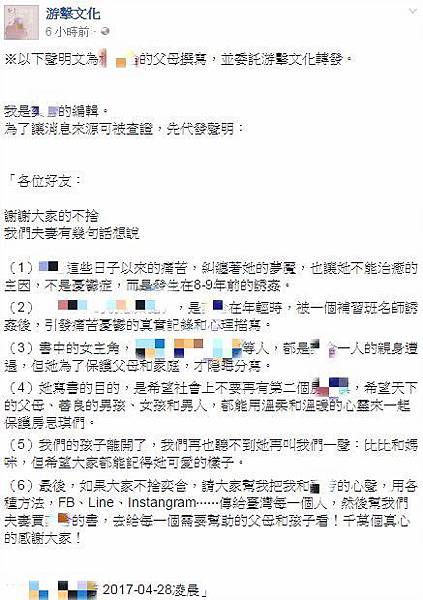

(本声明图片引用自:三立新闻官方网站)

自从日前女作家骤逝的消息透过出版社代父母发表的「被诱奸声明」在大众媒体挟带乡民正义声势下广传开来,一起又一起的「补习班师生性爱门事件」开始在网路上被连环爆料,仿佛全世界都在那边诱奸来诱奸去,多么荒谬且疯狂。七、八年前,师生恋的故事还可以在某种爱情神圣观点里被浪漫化地拥护,没想到现在都无差别进化成诱奸(利用权势恶意揩油+侵犯)了。

之所以类似的案例看似随处可见,起因不外乎是在那个情欲萌发的年纪,人对于性或情感可能带有强烈需求,这些需求将会化作各种错综复杂的期待与冲动,无论最后得以释放的情境与形式为何。即便有恶意参或其中,一码事仍应归一码事,所谓诱奸的说法却建立在彻底否定掉「未成年性自主意愿」的前提上,这可绝对不是什么好事。

回到事情的核心来看,真正应该要批判指出的,是任何人(包括父母乃至不相干人等)都不应有资格单方面动员各种既定权力架构来否认任何真实存在的欲望可能,一个人的意愿或欲求之存在与否、该如何定义定夺,实际上都是非常严肃的阶级问题。

一方面,不断复制同时带有否决与审判意味的一言一语,将轻而易举地遮蔽掉所有更应该被好好讨论与看见的矛盾所在:例如真正伤人的或许是被背叛的主观感受,也许是贞节观念对人的压迫与伤害,也许能借此延伸探讨专偶霸权社会中人际关系想像僵固所造成的集体副作用等等。少了这些实质讨论,把动能全然导向针对所谓加害人的道德谴责,没有面对真正应该面对的现实,所做的任何事情便将仅止于无济于事的无痛挣扎,情绪过后非当事者的人们还是继续与当道的既存权力运作模式同流合污,而相关当事人也只能继续被认为是有待社会现实伺机料理的刀俎鱼肉。

另一方面,这款无差别的否定说法,只是继续巩固著让未成年性自主意愿的真实存在「被遁入虚无」的权力架构,这样的环境本身却可能才是造成无数少男少女只能受困黑洞的元凶。这就如同性工作者们的处境,身处在并没有被法律或社会道德认可的大环境里,便只能转进藏污纳垢的角落但凭一己之力努力求生;在意识形态上否定掉性工作之所以是工作的本质,在政治上就会有相对的实践来扼杀其生路,或者至少必然将创造出更多「针对性恶意」能够自由穿透的阶级宰制空间,性工作者则依旧只能在夹缝中求生存⋯上段「性工作者」四个字竟能毫无违和地直接置换成「未成年人(与其性自主)」呢。

举个例子,试想像,当一个少年人心怀著对自身老师深厚的爱恋情感,遭到既存社会体系巩固婚姻封杀小三的暴力对待,同时心中油然产生遭到恋人严重背叛的感觉,然而,当他找人商谈时,那个人却告诉他说,喔亲爱的你只是不够成熟还不能够自主拿捏轻重所以才会被呼咙、才会去做出这样荒谬的傻事,面对如此偏离问题核心的片面否定,对照那份受到背叛时真真切切的愤怒或沮丧,那将会是多么无可奈何又深深孤立的光景?

又如果,为了避免这样的情形,长辈开始不断告诫甚至禁止未成年子女谈恋爱,还讲了个自以为是的完美借口说谈了只会让自己受伤,这种「保护自己就是(对毒品?对性爱?)说不」的话语渗透,面对人之所以为人的人性情感实践,又是何等空泛及无能为力?诸如此类的说法,不但扼杀了所有能够良性开展的对话空间,更摆明是对于自身经验教育传承毫无觉知与承担的怠慢卸责,说到底,这跟利用无知少女泄欲的狼师作为并没有两样,都只是在任性滥用身为成年人类的年龄政治阶级特权而尔。

当每个旁人都不去正视、承认、也没有任何具备同理的认识与了解,对年纪轻轻的当事人来说,伴随而来的将是最伤害人的终极孤单与疏离;也可能,聪明成熟的少年少女们早就意识到大人们无法解决问题,所以早就认识到选择待在入柜状态比较自在,但在严重状况发生时便注定主观意识到全宇宙跟自己都无力也无从脱困,那个当下确实很难不坠入情绪的黑洞无法自拔,类似这样的创伤也才特别容易变得挥之不去、永志不忘吧?

一味地否定未成年性自主意愿,或者先入为主地就把否定当成讨论前提,无疑都是在提油救火,甚至就是形同既得利益帮凶的追杀,一个性工作者可能会为此受伤或死去,一个受困的未成年人亦然。其实,大环境从来无法一蹴可几地就带来什么改变,但真正应该做的,从来都是正视、爬梳甚至转化自身经验并且让经验的心路历程得以好好传承,即便身在深渊也能自我培力、长出属于自己的生存之道,就像女作家的那本小说所能做的那样。

而大众所真正需要的,不过是一个在政治立场上与意识形态上更根本的转变与自觉吧:少在那边用假掰的「保护儿少不被暴力奸淫」说词包装无视现实阶级处境的伪善,然后一厢情愿地否定掉拎祖妈的「性自主&情感自主」啦干。

在此简单总结,本篇评论著眼批判焦点在于,透过父母发出声明在舆论所引发的力道,那种仅止强调「受害者道德位置」的状态太过简化,同时又有意无意地强化放大了既定的加害受害关系想像,不但无助于看见所谓是害者的情欲主体,更无助于正视、探讨、乃至深切反省诱奸与强暴的构成要件等等,结果却反而像是以正义之名,行剥削之实,无异于以恶之名行剥削之实的狼师,而真正承受迫害现实的却永远都是自己作为主体的声音被否定掉的未成年人们,这实在太荒谬啦!

例如,多数人在道德焦虑中进行情绪煽动或者秉持关心时事的正义热诚,开始拿出面对猎人无辜的小海豹来举例类比,但若真是死得不明不白的无辜小海豹,那应该就是什么都不知道就被抓走、被凌迟甚至最后死去的痛苦,接著,问题意识似乎就被导向成针对「凭什么这样对待一个纯真无辜的人」的层次来进行公审,这种趋近道德先行的批判逻辑,反而在本案看来是更混淆视听的,从头到尾就不应该把未成年人放在毫无觉知或无力抵抗的受害者或类似的想像位置上,这也是一种想像的暴力或者意淫。

如同本连结分享的文内作者本人分享所述,当事者真正的痛苦根源,是来自于并其面对眼前多重「暴力」(绝非仅有加害人一人独揽的暴力),并不单一扁平的复杂内心状态与对其自身经历的深刻理解,更多时候是自认有力却时而又绝望无力的自我矛盾,这里面藏著许多幽微的细节跟思维与流动意识,把这些面向细致爬梳就是正视情欲主体的基本目的,能从这些面向的爬梳过程让幸存的当事人找到属于自我主体的抗暴力量更是其积极意义,片面的纯真想像却只会让类似的培力面向被残暴地噤声。

故,在眼见「纯真受害者位置」遭到置顶而必须厉声讨之的关键在于,旁观的人又岂有资格在说出看似声援话语时,一味地以各种既定受害者想像与框架将之覆盖,说是在讨公道但是根本就是想抚平自己心中满满的社会性焦虑,轻贱地对待其本来可以被好好看见的各种的「情欲流动」与其相生的「痛苦折磨」甚至是「爱」或其他,又遑论能真的看见「一个女孩子爱上诱奸犯的故事」的主体叙事意义呢?然而,如果好好去看去想,风向或许能有所不同,笔者站在这个立场或问题意识的观点上,才透过本篇评论特别呼吁,必须「正视其情欲主体」的复杂延伸意义在此补充概述,仅供参考。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

p.s. 1「诱奸」一词女作家自己本身也曾经有使用,但在使用时,她同时有特别指出真正应该正视的,是故事主角身为一个人类真实的情欲存在。这跟父母事后诸葛、武断指称作家之死单纯肇因于于奸淫侵犯的「诱奸受害者文本」是截然不同的脉络,本文提出批判的脉络针对后者,特此澄清以免误会。

《房思琪的初恋乐园》新书发表会逐字稿节录:

「在一开始的时候为什么我说我觉得这本书是关于一个诱奸的故事,我为什么说我不想用这个词,因为我觉得如果把这个词端到思琪面前,我觉得思琪他不会同意的。因为思琪他很早以前就已经抛弃了那个样子的字眼,他不觉得自己是被害者。

我觉得这个故事他最惨痛的地方,或者说事情对他杀伤力如此之大,或者是,思琪的故事对他如此具有毁灭性的,或者是,思琪为什么注定终将会走向毁灭且不可回头,就是因为他心中充满了柔情,他心中有爱,有欲望,甚至至最后他心中还有性。」

(感谢PTT网友shharon2323热心腾稿。)

参考阅读:「这是关于《房思琪的初恋乐园》这部作品,我想对读者说的事情。」

#大人们最爱用我是为你好的说法毁掉一个人了

#一起干掉这款最平庸难防的恶意

#2016青春启示录与大家同在