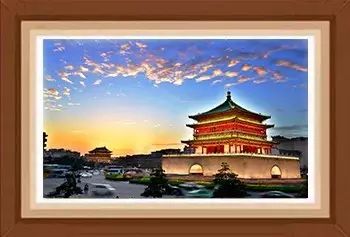

小長假·品歷史 | 你不能錯過的六處世界遺產,快來漲知識!

西安,是中華民族的發祥地,世界四大文明古都之一,在《史記》中被譽爲“金城千里,天府之國”,中國歷史上的四個偉大時代周、秦、漢、唐的都城,是國家歷史文化名城、中國最佳旅遊目的地、中國國際形象最佳城市,1981年被聯合國科教文組織確定爲“世界歷史名城”。

作爲古絲綢之路起點、十三朝古都的西安可謂是處處是古蹟,遍地是文物。截至目前,有兩項六處文物古蹟被列入《世界遺產名錄》:秦始皇陵·兵馬俑、漢長安城未央宮遺址、唐長安城大明宮遺址、大雁塔、小雁塔、興教寺塔。遊古都西安,品盛世中華,千萬不能錯過。

秦始皇陵,中國歷史上第一位皇帝嬴政(公元前259—前210年)的陵寢,建於秦王政元年(公元前247年)至秦二世二年(公元前208年),歷時39年,是中國歷史上第一座規模龐大、設計完善的帝王陵寢,是中國第一批世界文化遺產、第一批全國重點文物保護單位。1987年,聯合國教科文組織將秦始皇帝陵及兵馬俑坑列入《世界遺產名錄》。

陵區位於西安市臨潼區城東5千米處的驪山北麓,佈局縝密、規模宏富,具有重大的歷史、科學和藝術價值。目前在陵區已發現各類陪葬坑、陪葬墓等600餘處,有內外兩重夯土城垣,象徵着帝都咸陽的皇城和宮城。陵冢位於內城南部,呈覆鬥形,現高51米,底邊周長1700餘米,秦陵四周分佈着大量形制不同、內涵各異的陪葬坑和墓葬,現已探明的有400多個,其中包括舉世聞名的“世界第八大奇蹟”兵馬俑坑。

秦兵馬俑坑,發現於1974年,被譽爲“世界第八大奇蹟”“二十世紀考古史上的偉大發現之一”。三個兵馬俑坑成品字形排列,總面積2萬多平方米,坑內放置與真人真馬一般大小的陶俑、陶馬7000餘件,具有很高的藝術價值,是人類古代精神文明的瑰寶。兵馬俑的塑造,是以現實生活爲基礎而創作,藝術手法細膩、明快,陶俑裝束、神態各異,具有鮮明的個性和強烈的時代特徵。

俑坑內出土的青銅兵器有劍、鈹、矛、戈、戟、殳、弩機以及大量的箭鏃等,大部分兵器歷經兩千多年依然鋒刃銳利,表明當時已經有了很高的冶金技術。1980年,在秦始皇陵西側,還出土了兩乘大型彩繪銅車馬,每乘車前駕有四馬,車上各有一御官俑。銅車馬造型逼真,裝飾華美,大量使用金銀爲飾品和構件,製作非常精巧,被譽爲“青銅之冠”。

在秦兵馬俑陪葬坑遺址上建立的秦始皇兵馬俑博物館於1979年正式開放,主要參觀點包括秦兵馬俑一、二、三號坑、銅車馬陳列廳及相關臨時展覽。至今已接待中外觀衆近7000萬人次,其中包括近200位國家元首和政府首腦。秦兵馬俑先後在40多個國家和地區的80多個城市展出,海外觀衆超過2000萬人次,每到一處就引起當地轟動,已成爲增進國際間政治文化交流的友好使者。

漢長安城是漢文化的發源地、古代絲綢之路的起點,漢族、漢人、漢語、漢文化等歷史概念誕生於此。漢長安城是東方土木結構建築傳統的代表,也是中國歷史上第一個國際大都會,城垣內面積36平方公里,建有未央宮、長樂宮、北宮、桂宮、明光宮、建章宮及八街九陌、長安九市等,對古代東方的城市建設產生了極其深遠的影響,與古羅馬城東西相對,遙相輝映,當時並稱爲“東長安、西羅馬”。

漢長安城未央宮遺址,位於西安市未央區漢長安城遺址西南部的西安門裏,建於漢高祖七年(公元前200年),毀於唐末戰亂,存世1041年,是中國歷史上使用朝代最多、存在時間最長的皇宮。未央宮又稱西宮,是西漢帝國的大朝正宮,西漢帝國200餘年間的政令中心,西漢以後,仍是多個朝代的理政之地,隋唐時也被劃爲禁苑的一部分。

得益於歷代王朝與遺址區羣衆的傾力保護,歷經2200多年整體格局完整保存至今,是中國現存規模宏大、遺蹟豐富、格局明確、保存較爲完整的古代統一帝國的都城遺址。1961年3月4日,漢長安城未央宮遺址被國務院公佈爲第一批全國重點文物保護單位。2014年6月22日,在卡塔爾多哈召開的聯合國教科文組織第38屆世界遺產委員會會議上,漢長安城未央宮遺址被成功列入《世界遺產名錄》。

唐長安城面積接近一百平方公里,人口最多時一百萬,是中國古代也是世界古代史上面積最大的城市,是古羅馬城的五倍,君士坦丁堡的七倍。唐長安城不僅美在建築格局,而且相關取水,排水,公共衛生等城市要素一應俱全,具備極高的現代都市居住要素。

大明宮是唐帝國的大朝正殿和政令中心,唐長安城“三大內”(太極宮、大明宮、興慶宮)中規模最大、最爲輝煌壯麗的建築羣,稱爲“東內”。地處長安城北部的龍首原上,始建於唐太宗貞觀八年(公元634年),原名永安宮。自唐高宗起,先後有17位唐朝皇帝在此處理朝政,歷時達二百餘年。

大明宮遺址略呈梯形,佔地面積約3.2平方千米,相當於3個凡爾賽宮、4.5個故宮、12個克里姆林宮、13個盧浮宮、15個白金漢宮。宮牆周長7.6千米,四面共有11座門,已探明的殿臺樓亭等遺址40餘處,南部爲前朝,自南向北由含元殿、宣政殿和紫宸殿爲中心組成,北部的內廷中心爲太液池,充分顯示了唐代宮城建築的雄偉風貌,是東方園林建築藝術的傑出代表,是中華民族協和萬邦的重要場所,被譽爲“絲綢之路”的東方聖殿。

1957年大明宮遺址被列入省級文物保護單位,並劃定了保護範圍;1961年,大明宮遺址被國務院公佈爲第一批全國重點文物保護單位;1981年,西安市政府專門成立保管機構——大明宮遺址保管所;2010年10月,大明宮遺址實施了整體保護,大明宮國家考古遺址公園建成開放,並被國家文物局列爲首批國家考古遺址公園。

大雁塔在唐長安城晉昌坊(今陝西省西安市南)的大慈恩寺內,又名“慈恩寺塔”,基本位於寺內中心位置,其四周則爲寺院內建築,寺外東側爲大慈恩寺公園,北側爲大雁塔北廣場,南側爲大雁塔南廣場。

唐永徽三年(公元652年),玄奘爲保存由天竺帶回長安的經卷佛像主持修建了大雁塔,最初五層,後加蓋至九層,再其後層數和高度又有數次變更,最後固定爲今天所看到的七層塔身,通高64.517米,底層邊長25.5米。大雁塔作爲現存最早、規模最大的唐代四方樓閣式磚塔,是佛塔這種古印度佛寺的建築形式隨佛教傳入中原地區、融入華夏文化的典型物證,是凝聚了中國古代勞動人民智慧結晶的標誌性建築。

大雁塔在印度佛塔的基礎上,結合中國磨磚對縫的傳統建造工藝建成。塔身單壁中空,各層壁面作仿木結構,用磚砌出倚柱、闌額,一、二層壁面分作九開間,三、四層作七開間,五層以上作五開間;倚柱各承櫨鬥一朵,其上爲疊澀出檐,磚砌棱角牙子。塔頂平磚攢尖,置釉陶葫蘆塔剎。整個建築結構設計科學嚴密,建造工藝精湛嚴謹,是古代印度佛塔建築與中國傳統木構建築融合的重要範例,也是古代仿木樓閣式磚塔的典範,歷代的維修工程信息都被完好保留下來,在築造科技領域具有一定的研究價值。

大雁塔一層門楣、門框上的線刻圖畫和紋飾,已是研究唐代建築繪畫、雕刻等藝術的重要實物資料。塔底層南門洞兩側所嵌的“二聖三絕碑”內容均由當時的宰相、著名的書法家褚遂良書丹,是極爲珍貴的書法藝術作品。大雁塔是佛教文化在中國傳播與交流的重要物質載體,也是研究唐代佛教文化的重要實例。

興教寺塔位於西安市長安區少陵塬畔興教寺內,是唐代高僧玄奘法師及其弟子窺基、新羅弟子圓測的舍利墓塔。唐總章二年(公元669年),玄奘靈骨遷葬於長安城南少陵原畔,並且修建了5層靈塔。翌年,因塔建寺,作爲紀念。後來肅宗來此遊覽,題塔額爲“興教”二字,故此寺便名爲興教寺。

興教寺主要建築有山門、慈恩塔院(由玄奘塔、窺基塔、圓測塔等組成)、藏經樓、大雄寶殿、法堂、臥佛殿、櫻花園、玉峯軒與觀景亭等。寺院收藏有明清刻印的梵篋本佛經及近代影印藏經四五千冊,巴利文貝葉佛經數片,元代銅佛像、緬甸雕刻的白玉彌勒佛像各1尊。興教寺是中國佛教慈恩宗祖庭之一。現爲陝西重點文物保護單位,寺內的玄奘塔爲全國重點文物保護單位。

3座塔呈“品”字形排列,包括玄奘塔、窺基塔、圓測塔。中間最高的是玄奘靈骨舍利塔,底層北壁嵌唐開成四年(公元839年)“唐三藏大遍覺法師塔銘”,記述了玄奘誕生、出家、受戒、取經、譯經的過程。著名弟子窺基、圓測的靈塔陪伴左右。窺基爲嫡傳弟子,精通教義,不僅譯經,還做了註釋;而圓測是新羅王孫,其佛教思想在朝鮮半島有深遠影響。

興教寺塔是現存仿木結構樓閣式磚塔的典型代表。在我國現存的古建築中,唐代及其以前的建築遺存非常稀少。玄奘塔和窺基塔都建於唐代,距今已有1300年的歷史;圓測塔雖建於北宋,也有900年的歷史,同樣是非常珍貴的文化遺產。作爲玄奘師徒的墓塔,與他沿絲綢之路西行至印度求取佛經這一佛教傳播史,以及東西交通史上的重大歷史事件密切相關,這也佐證了玄奘師徒共同翻譯闡釋佛經、在東亞地區發展弘揚佛教的歷史。

全稱薦福寺小雁塔,位於城南友誼西路薦福寺內。寺創建於唐文明元年(公元684年),初名大獻福寺,是爲唐高宗獻福而建立的寺院,薦福寺所以成爲唐代最著名的寺院之一,是和遊學印度、譯經著說、貢獻最大的三位高僧之一的義淨在這裏主持佛場、譯經有關。

唐薦福寺不僅是皇室營建的著名寺院,也是一座環境秀美,景色幽雅的園林。至今仍存有明清兩代的佛教殿堂等建築數座,主要有南山門、鐘樓、鼓樓、慈氏閣、東西小亭、大雄寶殿、藏經樓、住持殿、白衣閣等。薦福寺內的古樹名木共計十棵,九棵爲國槐,一棵楸樹,距今約800年-1300年左右。其中五棵國槐分佈於大雄寶殿前中軸線兩側,其餘四棵分佈於慈氏閣南面和鐘鼓樓之間的院落。

塔修建於唐景龍年間(公元707~710年),因比慈恩寺內的大雁塔小,故名小雁塔。塔身爲密檐式方形建築,初爲15級,後經多次地震,塔頂被震塌,塔身破裂,現餘13級。塔基座呈方形,通高43.38米,型體秀麗美觀。清康熙(1662~1722年)年間再修塔寺,並將武功縣崇教寺中原金明昌三年(1192年)所鑄大鐵鐘移入。寺僧晨夕按律敲擊,鐘聲悠揚,聲聞數裏,“雁塔晨鐘”就此成爲長安八景之一。小雁塔爲第一批全國重點文物保護單位。

現在的小雁塔以及薦福寺是西安博物院的重要組成部分。2007年5月18日,西安博物院正式對外開放。西安博物院收藏了西安各個歷史時期的文物13萬件,其中國家三級以上珍貴文物14400多件,精品文物有鎏金銅鋪首、龍紋空心磚、陶水管道、釉陶望樓、三彩院落模型等。2010年3月31日,向公衆免費開放,參觀者憑任何能證明身份的證件都能領取門票一張。

2014年6月22日,在卡塔爾首都多哈召開的第38屆世界遺產大會上,由中國、吉爾吉斯斯坦與哈薩克斯坦跨國聯合提交的“絲綢之路:長安—天山廊道路網”項目獲准列入《世界遺產名錄》,小雁塔作爲申報點之一,由此成爲世界遺產。

來源:西安市地方誌辦

編輯:寬寬 | 審覈:何礫 陳穎

轉載請註明出處

<End>

▼

點擊查看往期文章精選