[當代原住民藝術家]撒古流‧巴瓦瓦隆─颳起文化旋風

「正如蝴蝶翅膀上的鮮艷花紋,可以是人類繪畫的靈感泉源,因此我並不只是要找回原住民的藝術文化,而是希望自身的族羣文化,也能像蝴蝶一樣,進入到各個不同的族羣生活中,被採納、被引用,對所有的文化都有所貢獻。」

關於撒古流‧巴瓦瓦隆(1960-),即使不知其人、未謀其面,也能從媒體上、網路上廣泛的報導、介紹中瞭解他的生平事蹟,形塑出一個文化英雄的輪廓:他出身於屏東三地門鄉的達瓦蘭部落,繼承了排灣族的「藝匠」(Pulima)*血脈,笑稱自己打從孃胎開始便聽著雕刻刀敲打的聲音出世;撒古流很早就投入了原住民

運動,將恢復族羣自覺、文化再生的使命背在身上,他首先回到部落教導傳統手工藝的製作(1979),後來更成立工作室投入雕刻、陶藝等人才的培訓(1984),並陸續找回了傳統陶壺的製作技術(1981)、改良傳統的石板屋建築(1991),也進行田野調查,研究排灣族的傳統工藝,出版了《排灣族的裝飾藝術》(1993),推動「部落有教室」計劃(1997)……「原運」也在撒古流與各個文化工作者的長期投入、催化下,終於在1990年後有了些許成績。

原住民文化的復甦百廢待興,從「姓名權」到母語教育的推動,從中央部會到地方單位成立專職處理原住民事務的行政組織,以及原鄉部落的種種問題,撒古流幾乎從沒缺席過,因此也使得他不僅活躍於文化界、藝術圈,同時也因熟稔公共事務的規劃,成為了民間與政府溝通的橋樑與諮詢的對象,他笑稱自己是在政府、企業集團之外、領個人薪水的第三部門(非營利組織)。

當代原住民藝術的催生者

由於撒古流泰半輩子都致力於原住民文化上,也因此栽培了許多優秀的藝文創作者,如古勒勒、希細勒、峨格、吾由、烏巴克、雷恩、達給……不管是直接教導或間接受到他的影響,今日在原鄉能看到形形色色的個人工作坊林立,撒古流可說功不可沒。

撒古流很早就開始使用金屬媒材來表現原住民文化,這當初看似挑戰傳統的舉動,現今也已是尋常的手法,「就像走山路,我們早期這批人就是在鋪那棧道上的踏板,讓後人可以走得比較輕鬆。」然而他自己並不刻意博得「創新」的美名馳騁在當代藝術場域,甚至他還努力推銷「新一代」的原住民藝術家,認為他們的作品比起自己這輩還豐富可觀。當然,這並不表示可以用「守舊」的標籤貼在撒古流身上,實際上的問題是,「傳統」都不見了,又何來的「舊」可「守」?是故,撒古流所面對的問題有二,一者是從漢化的社會中找回傳統部落文化,二者是在這個追逐西化的潮流中突出族羣文化的位階。

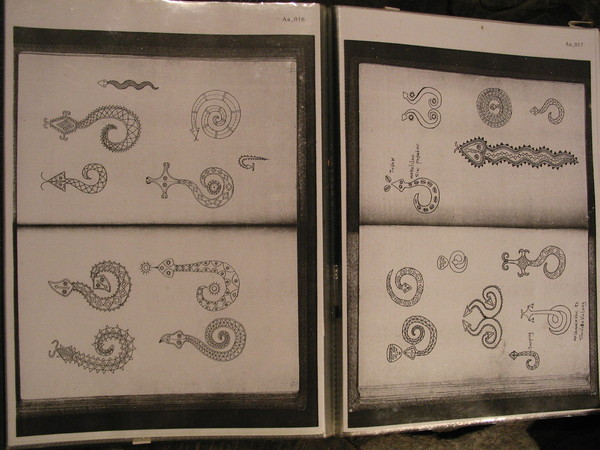

在這個以漢人思維為主體、以功利為本的環境下,原住民的文化很容易被視為沒有實用價值的,也未必能獲得族人自身的認同,然而撒古流卻本著對傳統文化的自信說道:「我從傳統文化中所得到的東西,不僅是對排灣族有價值,而且還能被民族之外的民族所享用。」撒古流指出,除非在原鄉部落及特定的原住民慶典場合,否則舉目望去,原住民符碼在當代視覺文化中幾乎處於缺席的狀態。這並非原住民沒有精緻的視覺文化,事實上從排灣族的蛇紋、動物紋、蝴蝶蚊、太陽紋等等圖騰紋飾,早已將具體形象與抽象符號交相混融而發展出豐富的面貌,也大異於現今流行市場中可見的視覺符碼,因此促使撒古流著手為其建立資料圖庫,畢竟這些都是當代文化上的珍貴資產,不單是歷史研究的材料,還可以提供給藝術創作、流行設計、甚至企業去參考使用。

為當代刻劃傳統的變遷

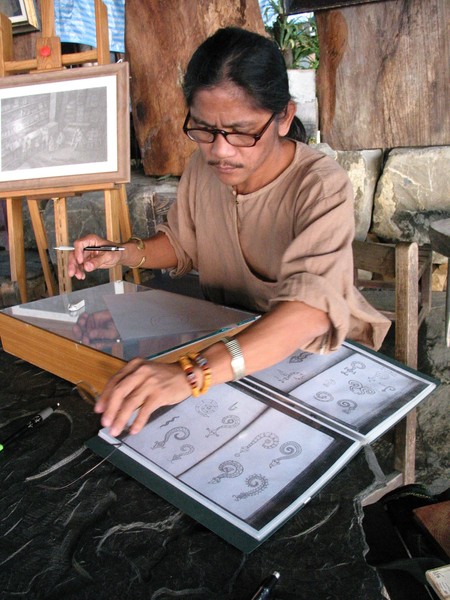

「在很多人的嘴裡常常可以聽到我的名字,但我的作品產量其實並不多!」撒古流如此說道,他自承,有人以為他不做藝術了,或以為他是個「述而不作」的藝術家、或以為他公共事務繁忙、文化活動雜多,因此忽略了創作……實際上,雖然他不常發表作品、舉辦展覽,但卻是每天都在創作,即使在採訪他的同時,他也正一筆一畫的描繪著各式各樣的百步蛇紋,原來他一面整理傳統的圖騰符號,一方面進行延伸、改造,他笑著說,未來還會將麥當勞紋、黨徽紋、十字架紋、nike紋等融入傳統圖騰樣式裡,因為這些當代的文化符號也已是原住民生活中的一部份了。

(撒古流紀錄原住民傳統圖騰裡各種百步蛇紋的手稿)

若從各個不同時期的媒體報導、展覽來看撒古流的創作,的確很難將撒古流的創作歸類,也很容易產生誤會,陷入究竟該將他放在「傳統」還是「現代」的二元思維上。我們很容易以為,撒古流是個以傳統工藝創作為主的藝術家,畢竟他已在追溯傳統文化的再造工程中取得一定的成績;或者將他單純的視為雕刻家、工藝家甚或畫家,如果這麼看,確實會以為撒古流不再創作─假如他沒有發表雕刻或繪畫作品的話─但我們也別忘了,撒古流於2005年初才參與了在臺北當代藝術館舉辦的「平行輸入─前駭客藝術」展,值得我們特別留意的是,在他創作生涯中,鮮少出現在這樣的展覽場域裡。在這個展覽中,他以自身童年的經驗創作《會說話的箱子》,這件作品結合裝置物件、錄像與觀眾的互動,有趣的是,觀眾在欣賞完他拍攝的影片後,需留下自認為有價值的物品,作為一種交換,正如在他小時候,家裡買了全村第一臺電視機時,村裡的人需用「以物易物」的方式到他們家看電視一樣。

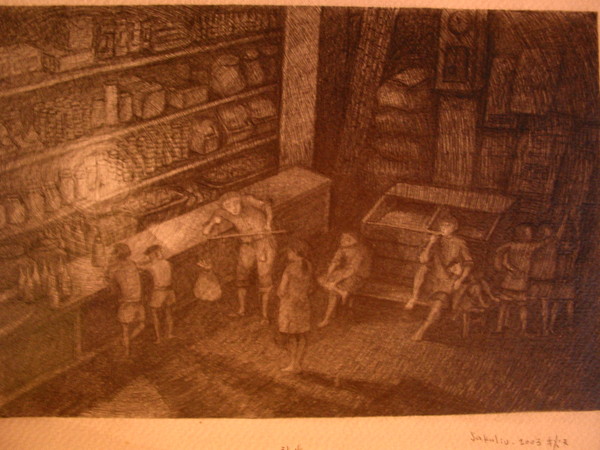

(圖左:《 過河,回家的路上》;圖右:《一斗米三十六元─不再是以物易物的年代》)

我們可以發現,撒古流的創作傾向於敘事性,題材來自於文化經驗的追認,在內容中則傳達一份時代變遷的感慨,譬如在《過河,回家的路上》(2003)、《一斗米三十六元─不再是以物易物的年代》(2003)等以「光源」下的活動作為敘事主軸的系列素描作品裡,畫面上的火把、燭光、電燈、太陽等不僅是視覺的焦點,也因著這些不同的光源展開既懷舊的又帶有童稚的故事;另外在技法上,我們可以看到畫面上的光線並非放射狀的,也不具有速度感,而是以規律、細膩的短筆觸,如同心圓般層層疊疊的向外鋪上越來越厚重的炭粉,光線的效果也就在堆砌的筆觸中緩緩浮現,予人一種幽靜、凝滯的感覺。我們可以想見,撒古流在已勾勒好的圖像上仔細的重覆機械般的動作以製造出光影環繞的感覺,在此同時也隨著筆跡反覆的瀏覽畫面,彷彿要烙印下一個難以在心底磨滅的意象。

撒古流後來停止了這系列的繪畫創作,因為他旨在探討光源下所開展的活動,但當他將焦點轉移到不被光源投射到的領地時,湧現其他懸而未決的議題,他決定暫時停筆。

有機的藝術

實際上,這僅是近年來撒古流在眾多媒材中的創作面向之一,但更需指出的是,他並非以媒材作為創作的出發點,重點在於創作的意義本身。撒古流認為,作為一個藝術家,就是要不談市場、不計代價、什麼都做、親身投入,也因此並沒有隻作為「雕刻家」或「畫家」的撒古流,他自言道:「這是土地的、森林的藝術,也就是有機的藝術!」我們可以說,撒古流關心的是「場域」的問題,正如他之前思索光源底下的活動,便是因為有光,由此產生了相關活動,集結在這個場所、這個時刻,因此對撒古流而言,從具體的空間到人文環境,藝術創作可以是一間咖啡館、一間教室,更是經營一塊好山好水的土地、一個理想的部落。撒古流認為,創作有如一棵樹,很多人只在乎樹結的果子甜不甜、好不好看,但除此之外,更應深入樹根,關心這棵樹的生長環境、它的土壤、養份是否充足,這正是為何撒古流花了許多時間在營造一個理想的創作環境、發展良性的循環機制,如「部落有教室」與「菁英迴流」運動等等,他強調的是人與環境的互動,而不只是雕刻刀的說話方式。

(撒古流的建築設計圖手稿)

也因此,對撒古流來說,「造形」只是藝術創作的一部份,所以近幾年的作品,更強調觀念性的表達,他認為,要讓人感動,未必要侷限於雕刻,若說一句話就能讓人感動,也是一種藝術。其實,撒古流的談吐也真可稱得上是一位「格言家」,常語出幽默又饒富深意,雖自稱未接觸藝術理論,然而見解獨到又與當代藝術思潮不謀而合。當然,撒古流並非宣稱自己以說話行為當作藝術表現,而是勤跑各地演講,傳達他的理念、思想,因為他深刻的體認到,用雕刻刀雕出一件技藝精湛的作品並不難,但要使人們覺得拿起雕刻刀是一件有意義的事,卻不是那麼簡單,這也是為何他將自己放在思想啟蒙的位置上,希望能點燃更多火苗,釋放自己的熱情在藝術文化上。

(撒古流現在工作坊的入口,同時也是間咖啡館,建築本身為撒古流所實驗的工法,並傳達人與自然互動的有機概念)

無疆界的思維

撒古流感嘆,原住民藝術,彷彿僅是人類學家的戰場,但對其藝術表現,卻很少受到當代藝術領域的青睞;另一方面,為了供應市場需求,臺灣原住民的文化已物慾化,而靈魂的部份並沒有跟進,也就是在文化創意產業大張旗鼓的推銷原住民文化形象的背後,尚缺乏教育的深化。這也是為何撒古流放棄純粹的造形創作,轉向一個研究式的、考古式的藝術家之故。

看來,撒古流勢必得懷抱這份禁錮感作為追求無疆界理想的代價,當然,我們常常看到藝術家可以在任何環境下忍受創作的孤寂,卻很少聽過有人會滿足於現有的自由。難怪撒古流說,他正在尋找新的工作室地點,那裡必須要有遼闊的視野,是山、是海,都無所謂。

(已刊於《藝術認證》NO.5,高雄:高雄市立美術館,2005年12月)

撒古流的WIKI