日本刺客行刺李鴻章 清政府因而賠少一億兩

清政府甲午戰敗,政府在光緒二十一年(公元1895年)被迫與日本簽訂《馬關條約》,不僅需向對方賠償白銀2億兩,還要割讓臺灣及遼東半島(在俄德法的干涉下,日本被迫將遼東歸還給中國)。針對在賠款方面,最初日本苛索的白銀數量為3億兩,但因為「李鴻章遇刺事件」發酵下,才被迫降至2億兩。

穿著黃馬褂的李鴻章 (網上圖片)

換句話說,李鴻章在今次事件中被子彈打中,價值一億兩。至於行刺李鴻章的兇手,正是日本愛國憤青小山豐太郎(又名小山六之助)。他為何這樣做?其實與甲午戰爭前後形勢有密切關係。

日本經過「明治維新」改造,在經濟和軍事實力迅速提升,同時也走上對外擴張的軍國主義道路。面對一水之隔的清朝,衰敗腐朽,便成了意圖侵略的對象,確定以中國為中心的「大陸政策」。

日本明治維新 (網上圖片)

當時,不少日本人都想,既然當年十餘萬滿洲騎兵靠著冷兵器便能橫掃中國大陸,那麼擁有近代化武器、船堅砲利的日本,為何就不能取代清王朝?正是這種極度狂熱思想,滋生出主張全面侵華的好戰分子,且越見越多,包括小山豐太郎。

小山豐太郎與很多出身底下、沒見過世面的愛國憤青不一樣,他出身自門閥士族階層,父親小山孝八郎曾任羣馬縣議員,當地相當有身份。小山豐太郎作為家中長子,曾在著名的慶應義塾就讀,可惜因患了腳氣病,精神萎靡又體虛,未能順利畢業。

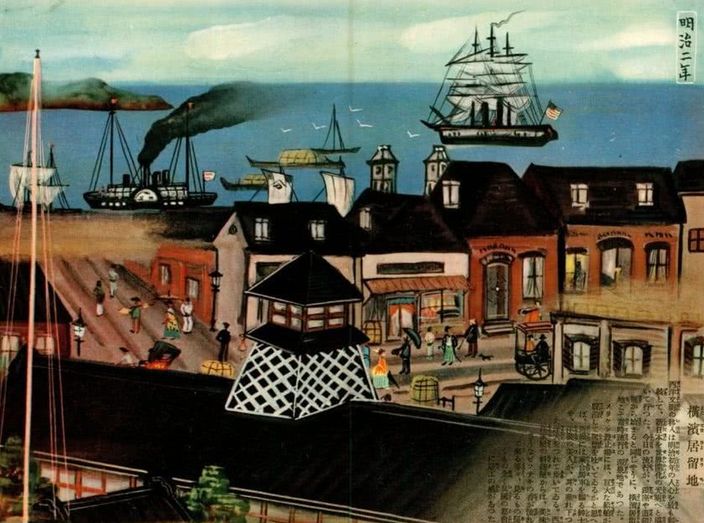

明治維新時期的橫濱 (網上圖片)

小山豐太郎被迫休學,闖蕩社會,由於屢遭世人白眼,逐漸對現實不滿和厭惡。後來,小山加入右翼團體「神刀館」,成了一名熱衷於國事、鼓吹對外擴張的激進主義者。甲午戰爭期間,隨著日軍在遼東戰場上連戰連捷,使得狂熱國民看到橫掃大陸的希望。據指此時,「打到北京,活捉清帝」成為民眾口頭禪,小山豐太郎中對此深信不疑。

到了甲午戰爭尾聲,攻勢凌厲的日本,由於物資損耗巨大、補給線過長,國家呈現疲態,再加上列強干涉,迫切需要跟清朝簽訂和議,結束戰爭。公元1895年3月20日,日本首相伊藤博文、外相陸奧宗光,與清朝頭等全權大臣李鴻章,在馬關的春帆樓會面,正式和談進程。

中日代表在馬關春帆樓會談時情形 (網上圖片)

談判開始,伊藤博文便向李鴻章拋出「賠款3億兩」、「割讓臺灣和遼東半島」、「確認朝鮮獨立」等條款,稱如清朝不接受,日本將恢復戰爭狀態。日本「獅子大開口」令李鴻章震驚,只能一邊奏報朝廷,一邊逐條條款駁回,採取拖延戰術,希望日本知難而退。此時,李鴻章遇刺事件便發生。

3月24日下午4時15分,就在第三輪談判無疾而終,李鴻章乘轎返回駐地途中,據《申報》的「上相受傷」新聞內容載:「用槍轟擊李傅相之小山係少年壯士。當傅相命駕在途時,有多人觀看。小山忽從人叢中突出,攀住轎槓,用槍對準面部轟擊,中左眼之下。」幸好李鴻章命大,據指李鴻章當時血流滿面,頓時昏倒。

描繪李鴻章代表清廷談判的情景《迎迓李傅相》,圖中可見右方的人羣中,寫了「小山壯士」字樣 (網上圖片)

網上圖片

「事後,倭國首相伊藤、外部大臣陸奧率同向官至公館問訊,倭主亦派員至,具道歉忱,毀勤慰問。復由廣島派名醫佐藤及另一醫生赴馬關,為傅相施治。佐藤看視後,電告倭主,謂傷勢無關緊要,可以醫痊。」

據報,當時小山開槍之後,躲入了店鋪匿藏,結果被巡捕捕獲。經過審訊,小山承認行刺李鴻章,動機為希望藉助事端激化清朝,與日本談判破裂,那麼,日本便可再起戰端,從而最終實現佔領北京、滅亡中國的計劃。

上海小校場年畫《各國欽差會同李傅相議和圖》描繪各國公使會同李鴻章相國與日本談判,當時李鴻章左眼下方傷勢未好 (網上圖片)

網上圖片

李鴻章遇刺的消息一經公佈,世界輿論為之嘩然,先前對日清戰爭「中立」的歐美各國,紛紛譴責日本,讓後者無比被動。為了避免列強出面干涉,伊藤博文被迫同意停戰,答應清廷提交的條約修正案,將賠款的數額由3億兩減為2億兩。

因為「愛國憤青」小山豐太郎的行動,令日本白白喪失1億兩白銀以及更多權益,伊藤博文等人痛心疾首。為了懲罰小山豐太郎,伊藤指使法院判處他無期徒刑,將他禁錮在北海道網走郡,直到1907年日本大赦獲釋。小山豐太郎出獄後存活40年,直到1947年病死,終年78歲。

![如何簡潔地反駁[慈禧禍國殃民]?](https://i1.wp.com/pic3.zhimg.com/v2-694f36fedb3b9334b1ad97886f747032_b.jpg)