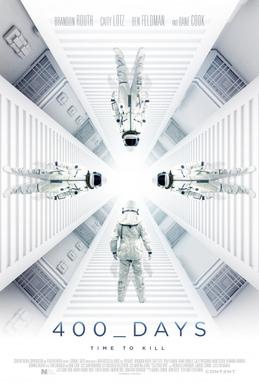

400 Days- 自行找答案

这部片我没有打算做太细腻的分析,因为看到最后我认为它之所以非常有趣,就是观众必须自己去观察、掌握细节然后推敲结局。

故事的主轴在讲四名不同领域的太空人被安排至一个心理实验,测试在模拟太空船内400天不见天日的环境下心理状态的变化。故事的主角Theo和另名心理学家成员emily在实验前刚分手,因此实验初期Theo身为舰长却是对这个活动最不热衷的人。Dvorak是其中最热血、情绪最不稳定、好健身且有严重自恋倾向的人。而最后一名成员Bug则是生物学家,性格较敏感脆弱、情感丰富且在任务过程中极度思念女儿。在这400天的过程中,剧情安插了非常多让观众以为这就是一触即发的伏笔,例如emily每天固定为他们注射特定但不明的药物;或者与外界讯号中断以后Dvorak无法借由上传自己影片获得被认同的满足,且对emily求欢又被拒 ,由自身认同开始崩解并渐渐对他人的认知也产生扭曲;又或者Bug过度思念家人而渐渐产生社交退缩,钻牛角尖且抑郁,意外在温室发现的老鼠也被Dvorak盛怒下踩死....还有许多不确定背后埋藏了或未来可能触发什么的事件。

直到有一天有长相怪异的不明人类闯入,加上意外发现那次造成讯号中断的强大震荡也使得内部系统损坏,氧气已不足够所有人使用。于是看到这边是否是否觉得和<太阳浩劫>后面的剧情有点相似、还是要开启自相残杀的老梗情节吗? 不,这才是故事的开始。

我认为在故事线拉到这里之前,我甚至一边看都在一边整理批评的点了。因为我确实以为事情应该要由上述那些种种,如过去看过的灾难或太空电影一样为前提做「直线的」延伸。由于每个人的状态并没有花很长的篇幅去酝酿、推进,如果单纯只是这样那其实非常草率。但随著剧情走向超展开,我开始认为这些看似「伏笔」的东西其实只是说故事的人想钓鱼。最有趣的就是,它从头到尾都在放饵,直到最后钓上什么鱼,你大概要自己去猜了。这部片没有在台湾正式上映,但google "400 days end" 有不少国外网友热烈地讨论并推测结局。建议大家可以看到过一遍以后,再回头审视第二遍细节,因为选择性注意可能使你当初遗漏什么,却是看到最后的暗示回头才会再次注意的。至于导演(Matt Osterman,同时也身兼编剧) 究竟有没有既定的唯一真相...相信观众都是抱著「有」的前提才有动力做各种热烈的讨论。但如果没有,我反而佩服导演在运用细节暗示引导观众产生众多猜想上的高明技巧。可以做到单一结论的引导很容易,要搞得没头没脑各种可能都说不通也很容易,但若要像七巧板大家能不断挖出不同细节拼凑出不一样的合理推断--那在细节的构思上就得十分纯熟了。

这部电影在IMDB和烂番茄的观众投票上都意外得到非常低的分数,影评人的结果倒还没出来。但这部片以大众取向而言其实一点也不难嚼,只是对于需要在电影的最后得到明确前因后果的答案的观众来说可能不太能够被满足罢了。对于有实验性题材或叙事手法的观众来说是非常回味无穷的。