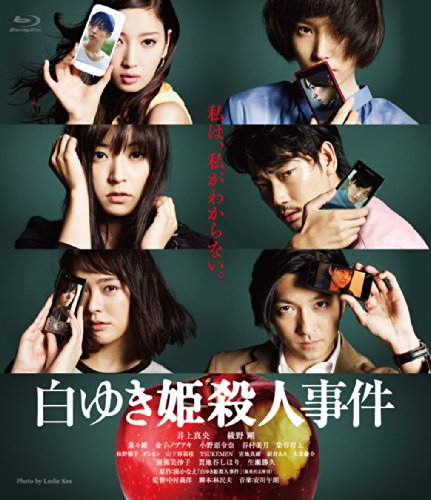

白雪公主杀人事件THE SNOW WHITE MURDER CASE——每个人只记得对自己有利的记忆

关键字:舆论 证人效应

简评:别把它当成一般的推理作品

对于凑佳苗的印象来停留在『告白』上面,之后的作品一直都没去看,这次的『白雪公主杀人事件』看电影预告似乎是在探讨舆论杀人,和『BBS乡民的正义』有些相同的点,不过著眼的是日本式的杀人事件,从一个犹如白雪公主的人被杀死开场。

................防雷线........................

不同以往的是,这次的事件里没有侦探、没有警官,一切都是由电视台的契约工男主角赤星雄治慢慢纰漏,以一个极为偏颇的角度,在推特上发文,很快的就锁定在同公司不起眼的城野美姬身上,借由一次次的探访相关人员,美姬犯案的事实仿佛就就变的明朗,所有人都这么相信她就是凶手,还特地做了一个报导制造出耸动感,就在这时候自称美姬友人的寄信给电视台,驳斥赤星的想法都只是一厢情愿。

为此赤星和制作人都被痛斥一顿,再一次的去探访美姬过去的友人亲属,然而此时会发现每个人讲的话带有其主观印象,一件曾经发生的事情有著不同的各式见解,就连赤星的剪接都有著明显立场,似乎刻意或者下意识的要令别人以为美姬确实是凶手。

接著场景转换,借由美姬写信道出事实的真相,导出每一个事件或者说误会背后底下的真正原因,进而揭露出真凶,也就是第一位受访者,试图操作舆论,死者三木典子的后辈狩里野沙子,老实说对于沙子的动机和杀意有点像是对于许多侦探片的嘲笑,鼻屎大的动机,汪洋般的杀意,不过反正重点不在那里,对于动机、手法这些本格推里较注重的部分在这次的电影里几乎没甚著墨,也就是别把它当作一般的推理作品看待。

在小弟看来,『白雪公主杀人事件』除了有涉及到一些职场霸凌外,重点应该是摆在媒体公审以及主客观,在心理学上有所谓的证人效应,简而言之就是证人的话是否可信这个疑问?在过去已经有案例发现真正的凶手和证人的描述南辕北辙这个问题,人证、物证一向是办案的关键,然而人不同于物,会有更严重的主观偏误,比如想像一个抢劫超商的凶手,很多人很容易的就想像成一个青年男人穿著戴帽外套抢劫的画面,这直接的想像很容易就对性别、年龄甚至身高造成影响。

拿到这部电影上来看,很多地方都可以看出人们误解了美姬行为,因为低调被解释成阴沉,因为阴沉所以和诅咒有关,微笑也被解释成既谋得逞,情绪超过客观现实,再加上网路、新闻上的舆论压力,未审先判,加强了错误推测的真实性,浑然没注意到自己的立基点如何的脆弱,当年的江国庆案不也是如此,憎恨推翻了理智,令得无罪之人被推上了火柱,成为平息社会情绪的牺牲品。

(从开始就误导

(三木典子这婊子般的性格演的的确不错

(一定会有的,好事,会有的