光绪皇帝是误国的「 愤青 」?

有人认为光绪皇帝的变法很偏激,甚至说他是个误国「 愤青 」。我个人的看法是,作为改革派的维新党人确实很急躁,可要说光绪帝他本人的思想很「 偏激 」也搆不上,毕竟当时整个国家真的已经到了「 不变法,就亡国 」的地步,他根本别无选择。当然,我更不能同意光绪皇帝是个「 愤青 」的评价。

戊戌变法的历史教训

作为光绪皇帝主要的政绩,以及近代中国迈向现代化契机的戊戌变法,之所以会失败的原因并不难理解。只要是涉及「 改革 」,都不可能在一朝一夕之间就能够成就的。维新派的改革进度过于躁进,也没有给予缓冲时间,即使地方官员与士绅有心配合也无力消化,更遑论当时官员们阳奉阴违的办事态度非常普遍,见怪不怪。

求好心切的光绪帝在毫无配套或是补救方案的规划之下,无预警而大幅度的改变已维持千百年的科举考试制度,还迅速的裁撤许多早已失去行政功能的闲散单位,当然 会引发广大的「 失业 」官员和寒窗苦读多年,渴望「 一举成名天下知 」的考生们激烈抗争,而且这场维新运动要「 修理 」的对象不分满汉,当改革的大刀挥向早已习惯由政府「 包养 」的八旗子弟时,会收到同样的反应也就可想而知了。

其实,那时候还是有人看出问题所在。光绪帝的师傅之一,时任吏部尚书、协办大学士的孙家鼐认为,变法自强宜统筹全局,分别轻重缓急,谋定后动,并以医疗治病的比喻提醒这位天子门生:

…… 顾今日时势,比如人患痿痹而又虚弱,医病者必审其周身脉络,何者宜攻,何者宜补,次第施治,自能日起有功。若急求愈病,药饵杂投,病未去而元气伤,非医之良者。 ……( 请饬刷印《 校邠庐抗议 》颁行疏,光绪二十四年五月二十九日,西历 1898 年 7 月 17 日 )

同年七月二十日( 1898 年 9 月 5 日 ),在时任总理衙门章京刑部主事的张元济建议开设议政局时,也提过类似的看法:

近来臣工条奏凡有交议,廷臣多不能仰体圣意,切实议行。或诡称已办,或极称不便,无非欲暗行驳斥。即有一二议准,亦附支吾影射,貌合神离,回失原奏本意。盖诸臣贤愚不一,新旧殊途,各怀一两不相下之心,而又不能独其是,故成此不痛不痒之公事。

…… 泰西各国,行政与议政判为两事,意至良,法至美也。中国则不然,以行政之人操议政之权,今日我议之,明日即我行之,岂不能预留地步以为自便之计?故政为彼之所惯行者必不废,废则无以抑新进之辈矣;政为彼之所未行者必不兴,兴则显形其前事之非矣。我皇上欲去一旧法,则多方阻挠;欲举一新政,则故意延宕,未始 不由于此。且变法之事亦非可易为也。必将撤究其始终,融贯其往来,斟酌其后先,权衡其缓急,而后能施之无弊,行之有功。不见夫良医之治疾、大匠之筑室乎?审脉察情而后定药焉,绘图布算而后施工焉,故病无不治而室无不成。今我皇上日日变法,而相与审脉察情者谁乎?绘图布算者谁乎?夫一事之行,其起点甚微,及其究竟,交相引摄者,正不知几千万绪,稍一不慎,败覆随之矣。 ……

提倡任何的变革决定,都一定会牵扯到部分个人或团体的利益,所以遭到激烈反弹、抗拒革新也是人之常情,这本来就是一条非常艰难的道路。我们如今都知道,推行改革的领导者不但必须拥有足够的权力,还要具备一定的魄力与胆识、长远的眼光与目标,延揽有能力制订适当计划的幕僚、慎选任用「 对 」的人材,并给予充分的信任、适度的「 授权 」,让新政得以循序渐进地贯彻实行,如此才有成功的希望。因此,光绪皇帝的变法节奏十分危险,最终的失败也是必然。

俗话说:「 欲速则不达 」、「 呷紧弄破碗 」,这实在是一个很沉痛的历史教训。

光绪皇帝的性格

所谓的「 愤青 」是指容易愤怒、思想和行动亦十分激进,有时还偏向极端的民族主义份子,是「 愤怒青年 」的简称,带有贬意。的确,光绪帝做事一向操之过急又容易冲动,脾气也不是顶好,可是那多半是因为他的个性和成长的环境使然,并不代表思想也是如此。许多记载都显现出他是这样的性格:「 急惊风 」、脾气暴躁,在慈禧太后面前表现得缺乏自信,在其他人面前却又雄心万丈、自信十足。

美国籍的传教士何德兰( Isaac Taylor Headland )在《 慈禧与光绪:中国宫廷中的生存游戏 》的书里写道:

作为男人,中国历史上很少有几个比光绪皇帝更令人感兴趣。天才的那些个心血来潮及其相应的优缺点他全都有。他可以像凯撒那样生气勃勃地大笔一挥,威胁他的大总督,罢免他主要的保守派官员,引进中国人所想到的最全面、最深入的改革。然而他却在一个女人面前落荒而逃,像逃避恶鬼一样那样害怕。

同时也提到他的缺点正是「 冲动的性格和难以控制的脾气 」。

八国联军攻入北京,慈禧太后挟持光绪帝「 西狩 」一段路时,遇到河水暴涨。太后深怕洋人追上,于是告诉当地人如果能够把她的轿子抬过河,必有重赏,所以慈禧和「 追随 」她的一干人等都安全抵达了对岸。而光绪帝的身边除了抬轿的轿夫之外,就只有一个肃亲王善耆。肃王以为那些人会回来帮忙,没想到他们连头也不回,光绪当然 是愤怒又著急,直对著他发脾气。善耆劝慰说:「 臣是皇上的人,臣知道皇上生平因好著急,吃亏多矣。事已至此,臣劝皇上以后莫轻著急。」光绪听了沉默不语。肃王赶紧再到附近村里请求另一批人帮忙渡河才追上慈禧,却不见一位大臣接驾 ( 王照口述《 德宗遗事 》)。这是一则很悲哀的故事,它充份反应出那些见风转舵的官员与宫监们,早已不把失去权力的光绪帝放在眼里的势利心态。

清末太监信修明也做过如此描述:

光绪性躁而口讷,每动怒,额筋浮露,口不能言。闻平壤战败,愤不能自持。( 《 太监谈往录 》–〈 宫廷琐记 〉 )。

此外,光绪帝也有择善固执、倔强的一面。

老宫女何荣儿回忆说:急躁易怒、总是心事重重的光绪爷,是个性格孤僻又多疑的人,「 如果横下一条心,九牛也拽不回来。」( 《 宫女谈往录 》 )。我总是在想,固执的光绪帝「 生性孤僻又多疑 」的根本原因,应是长年受到西太后的监视,没有倾诉心事的知心对象所造成的吧。

受到战败的屈辱与刺激,眼看国土一寸寸地被列强瓜分占领,忧愤的光绪帝居然透过庆亲王奕劻,公开向慈禧「 叫板 」要权:

「 太后若仍不给我事权,我愿退让此位,不甘作亡国之君。」庆邸请于太后,始闻甚怒曰:「 他不愿坐此位,我早已不愿他坐之!」 庆力劝始允曰:「 由他去办,俟办不出模样再说。」庆邸乃以太后不禁皇上办事复命,于是商诸枢臣,下诏定国是。( 苏继祖《 清廷戊戌朝变记 》)。

在戊戌变法后期,光绪帝一口气罢免礼部六堂官之后,照例前往颐和园向太后问安时,遭到训斥:

太后自归政后,避居颐和园。一日,上诣园朝谒。太后责:「 九列重臣,非有大故,不可弃;今以远间亲,新间旧,徇一人而乱家法,祖宗其谓我何? 」上泣谏曰:「 祖宗而在今日,其法必不若是;儿宁忍坏祖宗之法,不忍弃祖宗之民,失祖宗之地,为天下后世笑也。 」( 胡思敬《 戊戌履霜录 》)

就这样,为了展现变法的决心,光绪帝竟暂时抛开了向来对于「 皇爸爸 」的畏惧感,努力捍卫自己的革新理念。

这类可以看出光绪性格的小故事,实在是太多了。

一般而言,作为少数民族的满清统治著广大的汉民族,皇室与贵族成员多少都会拥有一点「 民族优越感 」。可是从光绪帝的言行纪录看来,他与汉民族的情感反而比较浓厚。起居注官恽毓鼎的《 光绪帝外传 》( 崇陵传信录 )里就有如此的记载:

上雅不善八旗所为,颇思黜满人,倚汉人,又欲革旧习,冠汉姓,融洽无间,为子孙久远计。满人多怨之,萋菲之言日闻。

瞧,他的心中不但没有满汉之分,还想把姓氏改成汉姓呢!而那些「 跪求 」太后出面「 训政 」的官员之中,满人与汉人皆有。这样的人,哪里还像个「 愤青 」呢?

戊戌「政变」的发生原因

发生戊戌「 政变 」的关键是什么,在过去是个争论不休的问题之一。长久以来,慈禧太后「 顽固守旧 」的形象一直深入人心,主要是受到康有为与梁启超的影响。其实,最初太后不但不反对变法,还亲自批准「 今宜专讲西学 」的改革建议。更鲜为人知的是,在光绪帝亲政两年之后,慈禧便允准他开始学习英文,这在当时可是一件「 骇人听闻 」的大事呢。然而,太后对于皇帝的变法原则却设下一道绝对不可逾越的红线:表面上是「 祖宗之法不可变 」,实际上则是「 休想动摇『 我 』的权力 」。

在「 政变 」发生前,光绪帝与慈禧太后之间的权力关系存在著两种制度:

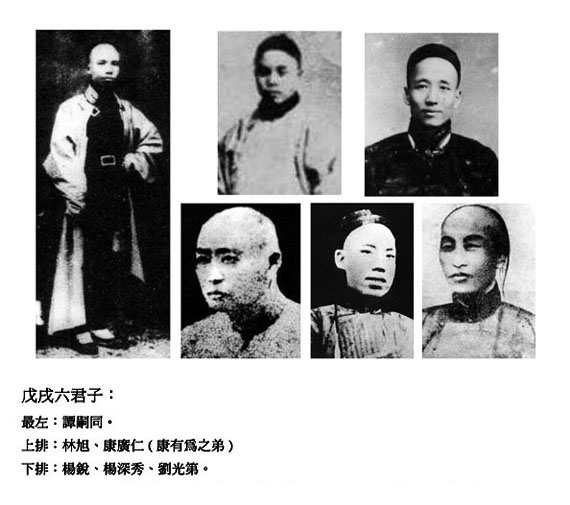

一、事前请示:例如重大决策和高级官员的任免。但光绪帝在罢免礼部六堂官和任命军机四章京 ( 后补侍读杨锐、刑部后补主事刘光第、内阁后补中书林旭、江苏后补知府谭嗣同 )时,事先都没有知会过慈禧太后。

二、事后报备:军机处会将光绪帝在前一日的朱批、口谕、电旨,还有重要折件及简要的相关谕旨连同其事由,一起呈报给慈禧。

以上这两项制度,都在八月初三日至初六日( 1898 年 9 月 18 – 21 日 )发生了变动。在此之前的整个新政推行期间,慈禧太后都对外宣称自己早已退休不管事,任何事情一律交给皇帝决定即可。但是任谁都知道她是「 人在颐和园,心系紫禁城 」的。随著光绪帝的改革政策越来越大胆,无论那些被炒鱿鱼的官员如何跑去向她哭诉,她都「 淡定 」的不为所动 —— 等待挥出「 致命一击 」的最佳时机,是她的一贯作风。

以往都公认袁世凯的告密事件( 这个「 密 」,是指康有为、谭嗣同等人策划「 包围颐和园,杀掉或劫持慈禧太后 」的秘密 ),是戊戌「 政变 」的原因。不过只要细究两者发生的时差,并且考虑到当时自天津到北京的交通状况与资讯传达的速度,即可推翻这种既有的认定。另一方面,直到目前为止也没有发现光绪帝知情,或参与其间的直接证据,所以应可以确定他是被冤枉的。而且以他的性格与自小受教的观念来判断,光绪也没那个胆,就算知情也绝对不会批准行动。

「 政变 」的根本原因,近年来最新的研究成果似乎倾向于应是光绪帝在七月十九日( 1898 年 9 月 4 日)未经太后批准,就擅自罢免礼部六堂官( 二品以上的高官任免权都在慈禧手上 ),其次是十天后的懋勤殿( 议政机关 )设立计划;决定「 训政 」的导火线则是御史杨崇伊的那份密折:

…… 风闻东洋故相伊藤博文即日到京,将专政柄。臣虽得自传闻,然近来传闻之言,其应如响。伊藤果用,则祖宗所传之天下,不啻拱手让人。

这最后一句话不偏不倚地触动了慈禧太后那根最敏感的政治神经。当然,此时的慈禧虽然已经提高了警觉,可是还没有完全下定「 训政 」的决心,她还要再观察。另外还有维新派所提出的「 中日合邦论 」,是否也是促成慈禧太后发动「 政变 」的积极因素,亦是值得深究的问题。不过这两件大事都没有涉及到袁世凯的告密事件,更何况部分学者主张这只能算是独立处理「 事权 」的移转,实在很难说它是所谓的「 政变 」 —— 慈禧太后始终都是大权在握的,她只不过是逐步地把「 借 」给光绪帝的权力全部收回而已。

另外,人们在过去普遍都认为,慈禧太后在八月初四日即发动了「 政变 」。事实上慈禧太后在八月初三日夜里决定的回宫计划,确实是以「 迅雷不及掩耳 」的方式进行 ( 于次日傍晚抵达皇宫 ), 可是事先毫不知情的光绪帝,虽然在初四晚上即移住涵元殿,却没有失去人身自由,而且仍然可独立处理政务。因此,应该是慈禧太后正式宣布「 训政 」的那天,才算是「 政变 」。但不论整起如何发生,从上面的时间点看来,袁世凯的告密只是导致「 戊戌六君子 」血染菜市口,以及光绪帝遭到软禁长达十年的结果。

结语:是心得,也是感想

光绪帝发布的《 吁恳训政 》诏书( 光绪朝上谕档 )

从历史的角度来看,戊戌变法其实就是洋务运动的延伸。由于甲午战争的失败等于是验收了洋务运动的成果,因此光绪皇帝在西太后的默许之下,企图扩大改革的纵深度,从过去只学到技术的皮毛( 传统制度毫无改变 ),拓展到精神与文化、制度等各种内涵的层次。而改革的进度不宜过快的道理,当时仅有少数的人嗅出此举可能带来的危机,但是谁又能够劝阻皇帝放缓速度呢?也只有慈禧才够格吧!可是她只是在一旁冷眼旁观,静待事态发展到不可收拾的地步,才名正言顺的出面上演「 收权 」大戏。时任直隶总督兼北洋大臣的荣禄,对这一老一少的性情倒是观察得很透彻:

皇上性暴,内实忠厚;太后心狠,令人不测 ( 王照《 方家园杂咏纪事 》 )。

表面上,只有 103 天的维新运动看似一无所成( 只剩下京师大学堂 ),可是后续的历史演变却已经证明,这股求新求变的潮流早已抵挡不住。如果说,甲午那年的败战是唤起知识份子觉醒的转戾点,那么戊戌变法就是封建基础彻底松动的关键。个人认为,之后由慈禧太后主导的清末新政,基本上还是沿著维新变法的方向推行,只是幅度比它更深、更广而已。

这位历经过许多政治风浪的「 无冕女皇 」,的确拥有十分丰富的「 从政 」经验,而且作风狠辣又善于权谋,可惜对于近代化的资讯却「 吸收不良 」。她不懂何谓君主立宪制,之所以会批准实施,是因为经过多人的说服,终于使她相信立宪并不会动摇自身的权柄,大清祖宗立下的基业不会丢失的缘故。只不过为时已晚,历史的契机稍纵即逝。从这个观点看来,戊戌变法就不算是「 完全、彻底 」的失败,而光绪皇帝这种勇于尝试的献身精神,也是值得敬仰的。

若硬要说谁才是「 误国 」的罪魁祸首?我想,把这样沉重的历史责任,一股脑儿地推给某位特定人物,成为人们发泄不满的「 代罪羔羊 」并不公平,同时也容易沦为毫无理性又偏激的「 历史风凉话 」,不负责任。

这个问题是复杂而多面向的。总的来说,清末时期整个官场和社会制度的弊端丛生、国民素养与品质的落后,还有存在于其他经济、文化、教育等各种层面,盘根错节的历史原因和沉重的包袱,应该才是「 误国 」最大的根源。难道只要光绪帝的不作为,让慈禧太后来主政,大家就可以高唱「 明天会更好 」吗?这只有老天爷才会知道!

年轻的光绪帝富有进取心与救国的热忱,可惜失败在无经验与急躁的性格上;老练的慈禧太后则是一位个性好强的人,凡事都不甘屈于人后,最大的缺陷是「 穷得只剩下权 」。还是王照说得贴切:

戊戌之法,外人或误会为慈禧反对变法,其实慈禧但知权利,绝无政见 …… 故以余个人之见,若奉之以主张变法为名,使得公然出头,则皇上之志可由曲而伸,久而顽固大臣皆无能为也。 ( 《 德宗遗事 》 )

比起年事已高的慈禧太后,「 春秋鼎盛 」正是光绪帝最大的本钱。假如他懂得投其所好,暂时把主持变法的光环让给老太后,耐心等待时机、韬光养晦,或是自始至终,这对「 母子 」都能够互补优势、团结执政,那么历史将会改写。

【 本文章之主要参考书籍 】

◎ 中国第一历史档案馆:《 光绪朝上谕档 》( 光绪二十四年 ),广西师范大学出版社。

◎ 黄彰健:《 戊戌变法史研究 》( 上、下 ),2007 年 3 月,上海书店出版社。

◎ 茅海建:《 戊戌变法史事考 》,2005 年 1 月,生活.读书.新知 三联书店( 北京 )。

◎ 杨天石:《 晚清史事 》,2011 年 4 月,新华书店。

◎ 房德邻:〈 戊戌政变真相 〉,《 清史研究 》2000 年第二期,36 ~ 47 页。

◎ 石之轩:《 假如光绪不死 》,2009 年 5 月,中国文联出版社。

◎ 余音:《 百年黄昏:回到戊戌变法历史现场 》,2009 年 7 月,南京大学出版社。

◎ 孙孝恩、丁琪:《 光绪传 》,1999 年 6 月,台湾商务印书馆。

◎ 何德兰:《 慈禧与光绪:中国宫廷中的生存游戏 》,2004 年 10 月,中华书局。

◎ 喻大华:《 囚徒天子光绪皇帝 》,2011 年 11 月,商务印书馆( 北京 )。

◎ 金易、沈义羚:《 我在慈禧身边的日子 》( 原书名:宫女谈往录 ),2011 年 4 月再版,智库文化。

◎ 信修明 …… 等:《 太监谈往录 》,2010 年 7 月,紫禁城出版社。

◎ 王照、王树柟:《 德宗遗事.光宣小记 》,1973 年 9 月,台湾学生书局。

◎ 近代史料笔记丛刊:《 乐斋随笔、崇陵传信录( 外二种 ) 》,2007 年 6 月,中华书局。

◎ 苏继祖:《 清廷戊戌朝变记 》,电子书版本。