屬於悉達多的慈言善語(二)ˍ禪

屬於悉達多的慈言善語(二)ˍ禪

教外別傳,不立文字。

直指人心,見性成佛。

這是中國禪的祖師ˍ菩提達摩所留下的偈語,或許有人會認為既然「教外別傳 不立文字」,那我們又何必在此咬文嚼字?

達摩禪師是在魏晉南北朝的劉宋年間(西元470年~478年),由印度坐船來到中國。當時的中國雖然接觸佛教已四、五百年了,但是由於早期與西方的交通極其不便,所以當時佛教的東傳,都只是零星僧人各自攜帶幾本經書,然後跟隨商人經由絲路來到中原傳教。因此那時漢人的佛教界正專注於那些剛剛翻譯過來的經典,也忙於把這些佛學思想系統化。達摩禪師看到這種狀況,才留下上面的偈語。告訴人們這些文字經典都是「指月的手」、「渡河的筏」,等到人們看到月亮;手就可以放下。過完了河;竹筏就不用再背在身上。

這首偈的目的是希望能夠引導人們,回到佛教修行與體驗的精神上來。也就是要人們好好地在生活中體驗佛陀的說法,別盡是在經書中打轉。

只是我們這些尚未過河到達彼岸,或連月亮位在何方都不知道的人,還是需要這些「指月的手」或「過河的筏」。不過要記住的是;了悟之後纔是修行的開始!幸好禪道的修行,就是一種生活的進行。

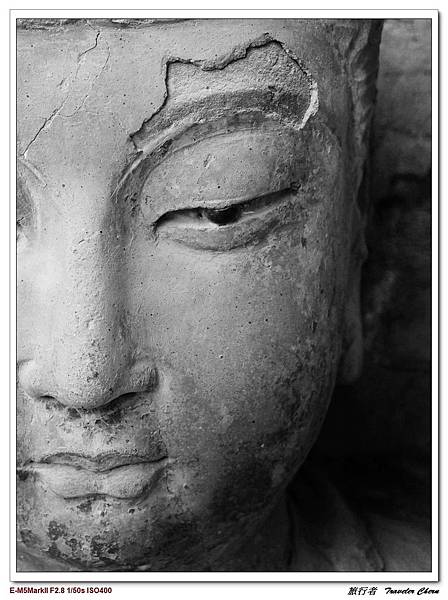

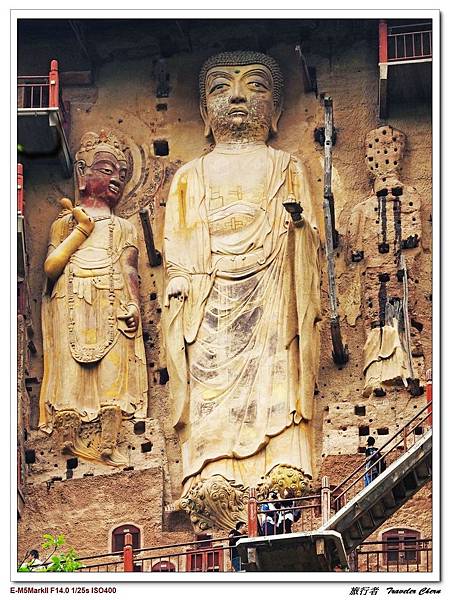

2015/05/31攝於麥積山

【禪】是孕育於中國的一個宗教思想,但是它究竟是什麼意涵呢?事實上所謂的【禪】就是一種生活態度,至於是怎麼樣的一種生活態度,我想邀請您來跟我一起找答案。

既然「禪宗」是漢傳佛教中特有的一門宗系,在藏傳佛教與南傳佛教中,都沒有它的蹤跡。因此我們最好就由中國的禪宗思想來追尋ˍ【禪】究竟為何?

根據《六祖壇經》的紀載,禪宗思想是有著非常正宗的傳承。甚至比「師出名門」更正宗,因為它就師出佛陀本人的傳承與認可。 根據《六祖壇經》上是如此紀載;

「釋迦文佛首傳~~

第一、摩訶迦葉尊者

第二、阿難尊者

第三、商那和修尊者

第四、……………

……………………」

2015/05/31攝於麥積山

佛陀座下弟子們有兩種截然不同的修行方式,一種以摩訶迦葉為主的「獨覺」。也就是聆聽完佛陀的教誨之後,獨自尋找一處深林或洞窟靜靜禪修而了悟的修行方式。另外一種就是以阿難為代表的「聲聞」,他們大部分時間羣居在僧團裡並跟隨在佛陀身邊,早晚聆聽佛陀為眾生說法,並隨時向祂老人家請示心中的疑問。而禪宗在印度的初祖與二祖,剛好就是這兩種修行方式的代表人物,所以我們最好從他們身上開始尋找「禪蹤」。尤其是禪宗以心傳心的第一則公案ˍ拈花微笑。

《五燈會元 七佛 釋迦牟尼佛》卷一

「世尊於靈山會上,拈花示眾。是時眾皆默然,唯迦葉尊者破顏微笑。世尊曰:“吾有正法眼藏,涅盤妙心,實相無相,微妙法門,不立文字,教外別傳,付囑摩訶迦葉。”」

(佛陀在靈鳩山的一個法會上正要說法時,突然拿起一朵花來面向弟子們,不說一句話並靜待他們的反應。當時眾人皆不知世尊意涵為何,而面面相覷、不知所措。此時只有摩訶迦葉一人破顏微笑。

看到迦葉的微笑,佛陀心領神會地說_我有通達真理智慧的無上正法,以及無有分別的涅槃妙明真心,看透一切、包容一切的微妙法門,並且不以文字為傳承,而以心傳心令凡夫覺醒的唯一要義。今天我把它傳承給摩訶迦葉。)

…………

………

……

…

2015/05/31攝於麥積山

這是禪宗最廣為流傳的一則「公案」。想像一下;當時如果你是摩訶迦葉,那你這抹流傳千古的輕輕一笑,究竟是領會到什麼?終究是意會到什麼而會心一笑?~~

~~世尊拈花示我。我趨前深深吸進一口花香,並對它頂禮膜拜。這一剎那是如此難能可貴,因為諸多因緣的俱足,才能讓我在這花朵的生命中最璀璨的片刻與它相會。

這朵離葉又離枝的花朵,教我放下它昨日的生,放下明日的滅,而即時品嘗它當下的美。

我會心而笑了!原來世尊拈花示我,就是要我學會不追悔過去,不期盼未來,僅專注當下的花開並融入眼前的燦爛。

嗯!原來世尊就是要我們放下過去、捨棄未來,而專注於當下的美好。_我揣測摩訶迦葉當如是想。

2015/05/31攝於麥積山

xxxxx xxxxx xxxxx

迦葉剎杆

「一日問迦葉曰。師兄。世尊傳金欄袈裟外。別傳箇甚麼。

迦葉召阿難。

尊者應諾。

迦葉曰。倒卻門前剎竿著。

後迦葉乃告尊者曰。我今年不久留。今將正法付囑於汝。汝善守護。

後尊者轉付法於商那和修。」

(有一天阿難問迦葉:「師兄!世尊傳給你的除金欄袈裟外,還傳有什麼心法給你?」

迦葉喚了聲:「阿難!」

阿難應聲回答:「是」

迦葉:「把門前的旗桿放倒吧!」

就因為這句話,阿難當下頓然而悟!

後來迦葉告訴阿難:「我的年紀已大,不願久留塵世。現在我將佛陀的正法眼藏傳給你,希望你能好好守護。」

接著阿難尊者又將佛陀的正法眼藏,傳給商那和修尊者,也就是印度禪宗的第三祖。)

2015/05/31攝於麥積山

上面這兩則有關禪宗初祖與二祖的故事,它們有一個共同的交集點,那就是它們都在談論「此時、此刻、此當下」。第一個故事告訴我們別管過去的花生、未來的花滅,僅專注當下的花開燦爛。而第二個故事則告訴我們(天黑了!現在該是~)把旗杆放倒吧!也就是迦葉在對阿難說:「天色晚了!去做現在該做的事吧!」

事實上這個交集點,也就是佛陀說法的精華–「活在當下 專注當下」。至於該如何「活在當下 專注當下」呢?《上座比丘經》裡面紀錄了佛陀曾教導過一位出家人該如何獨處修行,剛好可以為我們提供解答。祂說:

「放下過去,放下未來,深入觀察當下所發生的事情,但不要執著它。這是獨處的最好方法!」

2015/05/31攝於麥積山

另外覺悟後的阿難在《阿含經》裡,有一段阿難尊者回答佛陀所問話的《阿難說經》,內容相似,紀載如下:

慎默唸過去,亦勿願未來。過去事已滅,未來復未至。

現在所有法,彼亦當為思。念無有堅強,慧者覺如是。

若作聖人行,孰知愁與死。我要不會彼,大苦災患終。

如是行精勤,晝夜無懈怠。是故常當說ˍ跋地羅地偈。

(過去的事已然過去;不必追憶。未來的還沒到來;不必期待。

現在的事也馬上會成為過去,不必執著。心念是瞬息萬變、無法兼顧常存,有智慧者當如是覺知。

如果能夠這樣子生活,所有苦難自然終止。何必憂愁死亡的到來呢? 如果我對此不瞭解的話,終究還是在憂、悲、愁、苦等災難裡結束生命。

所以要日夜精勤地修習並經常思維ˍ跋地羅地偈)

2015/05/31攝於麥積山

現在很清楚了,原來佛陀就是要我們以「不執著」;也就是「莫揀擇」的心態去面對當下事務。

佛陀一生的說法,以苦生與苦滅為主軸!祂老人家認為生命之所以會苦,「我執」與「無明」就是兩大主因。所謂的「我執」;就是執著於人、事、物為我所有。佛陀的「諸行無常」理念告訴世人ˍ萬事萬物都始終處在遷流變化的狀態中,沒有任何事物能在連續的兩個剎那間保持不變。尤其是人!更是內心與外在;都隨時處在變化不已的過程中。所以當你執著於這是ˍ我的妻子(丈夫)、我的孩子、我的房子、我的銀子、我的………時,那就像是一段變化不已的過程,對另外一個變化過程主張其所有權般可笑,而且註定遲早會有所幻化。這就是因為「我執」而苦受的由來。也就是由此之故佛陀要世人拋開過去、未來,且不執著於當下的離苦生活方式。

(另一種產生苦受的過程為無明ˍ起惑ˍ造業ˍ受苦)

2015/05/31攝於麥積山

在《上座比丘經》與《阿難說經》裡對「當下」說法的重點,就是在告訴我們「去我執則苦離」。所以這些先知告訴我們「有業報而無作者」,以空心去面對當前的人、事、物。就像《菜根譚 》裡面所言~~

風來疏竹;風過而竹不留聲。

雁渡寒潭;雁去而潭不留影。

2015/05/31攝於麥積山

只是如果「僅專注當下並放下我執」、「有業報而無作者」的話,那禪宗始祖摩訶迦葉又為何要破顏微笑?他是得意於僅有自己能感受到佛祖的正法眼藏嗎?還是有什麼讓他感受到美好、喜悅的當下呢?

禪宗還有一則「公案」是這麼寫的~~

有一個人想要穿越一座森林,沒想到卻突然遇到一隻熊來追擊,於是他跑啊跑地來到一處懸崖邊。眼看前無去路之時;卻發現有一根手臂粗的蔓藤,沿著懸崖往下生長而去。於是趕緊臨機應變;順著蔓藤往懸崖下方攀爬下去。沒想到爬到一半就聽到下方傳來一聲聲老虎的咆嘯聲,低頭一看發現崖底下有隻老虎正對他虎視眈眈。

這下可好!這個人心想;上有熊、下有虎,那只有這樣不上不下耗著等它們離開了!只是正當這麼想時,又突然聽到上方傳來唏唏索索的聲音。抬頭一看不得了了!不知何處跑來一黑、一白兩隻老鼠,正在上方啃咬他賴以生存的蔓藤。正當他驚慌失色之際,卻發現手邊的崖壁上長著一叢野莓,而且還藏著一顆碩大的莓果。他順手摘下品嘗後發現「哇!好甜的莓果喔。」

是的!別管上有熊、下有虎,頭上還有兩隻小老鼠(過去的生、未來的死,以及日夜如梭地飛逝)。就好好專注於當下的美好吧!

2015/05/31攝於麥積山

說到這裡可能會讓人以為禪是在鼓勵享樂主義,如果你真的這麼想的話;那就太小看佛陀的證悟了。佛陀知道所有需要外在的人、事、物配合而所帶來的愉悅,都會因為「諸行無常」而變質,最終都會由樂轉苦。佛教用了一個比喻,來形容這種沉浸於外在的喜悅狀況ˍ「用舌頭去舔一把沾滿蜂蜜的剃刀」。

天啊!我光用想的,就能感受到舌頭上的痛,因為遲早會讓我舌破血流。

2015/05/31攝於麥積山

如果不是這些需要外在人、事、物配合而成的喜悅,那又是什麼呢?近代的越南籍但流亡歐、美的釋一行禪師提倡了一個生活模式ˍ「正念」,應該就是一個非常好的答案。

所謂的「正念」就是_隨時清醒覺照當下自己的身體、感受、心識等等,不使思想、行為有錯誤。也就是清醒、覺知地活在當下,而這就印證了佛陀的「活在當下並放下我執」。

一行禪師更要我們ˍ讓身體各部位去感受當下環境,讓心情喜悅地從事當下手頭上的事物。以培養我們看見當下的美好與豐盛,並對它表達感謝之情 。

2015/05/31攝於麥積山

「正念」本是佛陀思想裡「八正道」裡面的一項,但是一行禪師認為「正念」也是連結其他元素的中心。所以修習「正念」,也就是在修練其他元素。

一行禪師特別強調一點:「修行應該是令人享受、愉快的。梵文的mudita與priti是禪修中很重要的兩個元素,意即喜與樂。修行應該是充滿喜樂的,如果你在禪修的過程中感到痛苦,那麼你禪修的方式便不正確。」

所以禪宗有一句專有名詞叫ˍ「禪悅」,它不只是單指在靜坐禪修中的喜樂,而且還包括生活在禪境的喜悅中。這一點我們可以在歷代覺悟者身上,看到一股在平靜中透出聖潔的微笑,以及深刻的安詳而得到實證。

所以「正念」的修行;也就是用一顆喜悅的心,來面對當下事物的生活方式。

2015/05/31攝於麥積山

這下終於真相大白了!原來所謂的「禪」,就是一種活在當下、融入當下,甚至是感受當下美好的生活態度。

難怪宋朝的慧開禪師覺悟後會留下這首詩~~

春有百花秋有月

夏有涼風冬有雪

若無閒事掛心頭

四時都是好時節

2015/05/31攝於麥積山

xxxxx xxxxx xxxxx

喫飯睡覺

禪門五大宗派之一的潙仰宗,他們的開山宗師就是潙山靈祐禪師與仰山寂慧禪師這對師徒。某個夏日之後仰山禪師去看望他的師父。

潙山禪師問仰山:「孩子啊!你剛過的這個暑假都在幹什麼事呢?」

「師父啊!我整理了一塊地出來,還種下了一籃的種子呢!」仰山回答

「那真棒!看來你這個暑假還真沒白過呢!」潙山說

「師父那您呢?您是怎麼過這個暑假的啊?」仰山問

「我啊?我白天喫飯、晚上睡覺。」潙山回答

「那師父您也沒白過這個暑假啊!」仰山說

2015/05/31攝於麥積山

xxxxx xxxxx xxxxx

飢來喫飯睏來眠

有源律師來問:「和尚修道還用功否?」

師曰︰「用功。」

曰:「如何用功?」

師:「飢來喫飯,睏來即眠。」

曰:「一切人總如是,同師用功否?」

師曰:「不同。」

曰︰「何故不同?」

師曰︰「他喫飯時不肯喫飯,百種須索;睡時不肯睡,千般計較。所以不同也。」

律師杜口。

(有一位源律師來問:「和尚您修行還需要用功嗎?」

大珠慧海禪師回答:「當然還要用功!」

源律師再問:「要如何用功呢?」

慧海禪師:「我餓了就喫,睏了就睡。」

源律師:「一般人不都是這樣嗎?他們也都跟老師一樣在用功嗎?」

慧海禪師:「那可不一樣!」

源律師:「哪裡不同?」

慧海禪師:「一般人喫飯時不好好喫飯,百種需索。睡覺時不好好睡覺,千般計較。所以他們跟我不一樣!」

源律師靜默以對。)

2015/05/31攝於麥積山