趙匡胤為何定都開封無險可守 而非長安洛陽?

河南開封是中國七大古都之一,作為北宋首都長達168年,而著名的張擇端《清明上河圖》,也充分展現當時其都城汴梁的繁華景象。可是到了北宋末年,東北女真族崛起,先滅掉遼國,又在靖康年間南侵北宋,汴梁城破,徽欽兩宗以及大量皇室宗親被俘,是為「靖康之恥」。然而,歷代王朝都城,如秦代的咸陽,漢代的長安和洛陽以及唐代的長安等,都有天險屏障。那為何北宋要選擇防禦極差的開封?

北宋張擇端的《清明上河圖》,描繪當時繁華大都市 (網上圖片)

在古代,國家都城幾乎都是建立在經濟發達的地區,特別古時社會交通不便,只有經濟發達的地區,才能夠養育眾多人口。開封地處中原,地勢平坦、土壤肥沃,造就這一地區發達農業。有了土地、糧食自然就能養育都城百萬甚至千萬人口。再加上開封地區交通運輸發達,促進商品經濟的發展,據《宋史·食貨志·漕運》載:「宋都大梁,有四河以通漕運:曰汴河,曰黃河,曰惠民河,曰廣濟河,而汴河所漕為多。 」《宋史·河渠志》又載:「唯汴水橫亙中國,首承大河,漕引江湖,利盡南海,半天下之財富」。

張擇端《清明上河圖》可見當時發達的漕運 (網上圖片)

發達的漕運系統不僅能夠便利商人,還可將全國各地的資源運輸至國都,滿足國家需求。相反,關中地區雖然沃野千里,但隨著城市人口不斷增長,再難滿足需要,正如《新唐書·食貨志》載:「唐都長安,而關中號稱沃野,然其土地狹,所處不足以給京師」,加上長安漕運系統遠比開封落後,使得趙匡胤不得不放棄遷都長安。

在政治層面來看,當時的長安、洛陽,經過唐末、五代時期戰爭,已成廢墟。要再建都城,將耗費巨大人力物力,對於新生的北宋政權而言,是個巨大的挑戰。反過來看開封城,經過周世宗的全面改革,已經成為「水陸會通、日益繁盛」的大都市,具備定都的基本條件。

影視中的趙匡胤 (網上圖片)

此外,趙匡胤通過「陳橋兵變」登上皇位,對於這一個本質,穩住前朝的老臣,就成了政治穩定的一個關鍵。一旦遷都,即讓前朝老臣從富裕之地搬到廢墟,為了讓政權更加安穩,以便完成統一;還有一點就是,汲取唐末藩鎮割據的教訓,大大加強中央禁軍的實力,需要都城能夠供養起大量禁軍,開封正好能夠滿足這一條件。故趙匡胤再三考慮,還是決定留在開封。

至於不少人都關心的軍事層面,也有留汴的好處。唐代前,主要軍事威脅都來自於西北方的遊牧民族:漢代匈奴、隋唐突厥、吐蕃,他們每次入侵都是從西北方、北方一路南下。所以唐朝前大多將國家的都城定在長安,就會方便軍事部署,保護關中地區。但唐末後,中原王朝的主要軍事威脅,就由西北地區向東北地區轉移。北宋時期,最大敵人遼國就在東北崛起壯大。趙匡胤將國都定在開封,主要也是考慮到軍事調動,方便日後對抗遼國。

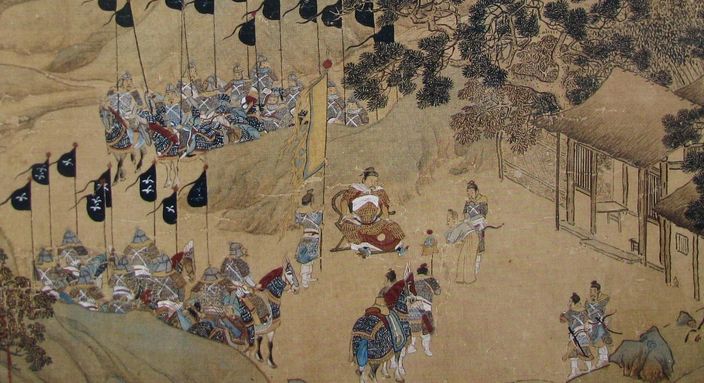

宋蕭照《中興瑞應圖卷》中的宋軍 (網上圖片)

開封雖然有眾多的優勢,但是有一大劣勢是其無法避免的,就是開封處於四戰之地,易攻難守。當國家強大,尚且能夠調動軍事力量抗敵。可是國家衰弱,就如北宋末年般,無險可守下,很快就被破城。事實上,宋太祖曾經想過遷都洛陽,後遷都長安。但當年跟著趙匡胤打天下的功臣,以及原來後周投誠的官員,都在開封有大量資產及人脈利益,故宋太祖弟弟趙匡義,也在開封有著自己勢力,因此強烈反對遷都。