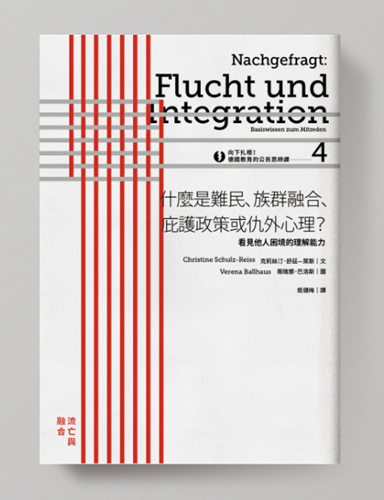

如何让难民「融入」当地社会?「借镜」德国, 反思台湾族群的融合与化解。《向下扎根!德国教育的公民思辨课4-「什么是难民、族群融合、庇护政策或仇外心理? 」看见他人困境的理解能力》

面对难民问题,没有人是局外人!

「借镜」德国的思考与实践, 反思台湾族群的融合与化解。

什么是难民、族群融合、庇护政策或仇外心理?和你我又有什么关系?

截至2017年,全世界因为战争和暴力共有6,560万人流离失所,被迫远走他乡,创历史新高。其中难民人数相当台湾的总人口,且半数以上是未成年孩童……

而疑问接踵而来:他们是从哪里来的?为什么孩童会只身一人上路?难民潮永远没有结束的时候吗?而这件事和我们又有什么关系?

难民冲撞的不仅是国籍限制,更是关于「我们」对自身的界定。难民所挑战的不在于接收的人道初心,而是随后社会「融合」的困难。

对台湾社会而言,或许欧洲难民问题显得遥远,但是台湾历史从不缺外来者融入当地的挑战,不论成败,终究每个人都得为共同社会生活负起一己之责。

一个能达到和而不同、容纳差异的社会,就越能体现民主与人权的价值。而正是负责的体认,让「没有人是局外人」这句话成为行动的开始。

★德国销售超过10,000册,并被多家教育机构列为推荐读物。

本书在德国出版于2016年9月,正是难民潮冲击德国社会的一周年之际。最激烈的案例,是2015/16年跨年夜在科隆发生的集体性侵害案所激起的大辩论。

反难民声浪的严重失焦,同时牵动了同情难民的阵营。关于接收难民的议题,在赞成与反对之间,原本就存在光谱上各种不同的考量。

而当焦点集中在「文化」这么抽象的概念时,事实就变得不重要了:

◎ 造成迁徙流亡的原因是什么?

◎ 为什么宗教和妇女这些议题忽然变得这么重要?

◎ 谁来决定一个难民是否可以留下来还是必须再离开?这又是取决于什么?

◎ 造假的人如何挑起仇外心态?

◎ 是「那些人」得要融入我们?还是我们得让他们融入?

「流亡与融合」,或说「族群冲突」这个题目,对于公民思辨而言,是最棘手的议题,同时也是无可取代的试金石。

为了回答这些问题,认识相关事实、理解整体脉络是十分重要的事。如此,我们才能在难民与族群融合的争议上抒发己见、畅所欲言。

=延伸阅读=