![]()

14世紀早期到15世紀初期,是一次鎧甲的爆發式的進化,再征服運動的高潮, 百年戰爭,胡斯戰爭,玫瑰戰爭,戰爭催生着新的戰術,也催生着新的裝備。而在這其中最爲代表性的,就是英法百年戰爭。

![]()

百年戰爭,幾乎可以稱爲最後一次歐洲規模的封建戰爭,充滿了戰術,戰略,武器裝備的革新。 國內的網絡圈子中,往往將百年戰爭看作騎士的衰落而津津樂道,或是將長弓的戰績大大拔高而忽略了當時的防具的進步。而對研究鎧甲裝備的變化的人們來說,當時保留下來的海量的貴族石雕棺和藝術品則提供了與之相反的論調。

![]()

▲14世紀騎士

上圖就是一位百年戰爭早期的騎士。我們可以看到他的裝備代表着那個時代的普遍形象。 從側面鼓出的腰腹可以看出,他在鎖子長衫外穿上了鐵甲衣,再套上了罩袍。爲了避免格鬥中脫手失去武器,或被敵人奪走武器,這位騎士的鐵甲衣上裝上了一對鐵環,用鎖鏈連接着長劍和匕首。這個時代,諾曼盔已經被小盔(Bascinet)取代了。雖然Bascinet這個詞在後世多被用來指作帶有尖嘴或圓臉護面的鋼盔,但是在14世紀早期它專指的就是圖上這樣的頭盔,而它的法語名‘Basnet’則正是來源於拉丁語的水滴‘Basin’。

![]()

▲BASCINET

因爲當時的大盔並沒有可以擡起的面罩,腦袋上頂着個接近三公斤的桶子到處搖晃也絕不輕鬆。所以這種開面式樣的頭盔越發受到歡迎。而且和只保護住天靈蓋的諾曼盔或是顱頂盔(SKULLCAP)不同,小盔的兩側延伸到了耳下,保護住了除了面部的整個頭部。

![]()

▲SKULL CUP

在這個時代,套頭鎖子甲已經逐漸退出了舞臺,而單獨分出的鎖甲頭套也逐漸成爲了通過皮帶固定在頭盔上的結構。原本在佩帶頭盔前需要在頭上先纏上纏頭巾戴上布兜帽,在這個時代也改良成了在頭盔裏安裝內襯,或戴上一頂綿做的小頭巾,而不再需要遠遠粗過自己頭部的一圈纏頭。對使用者來說,這要方便了很多,頭盔在頭上也不容易晃動,舒適性也大幅度上升。 從下圖中,我們可以很清楚地看到,鎖甲是如何固定在頭盔上的。

![]()

▲連有鎖甲圍脖的小盔

![]()

▲小盔和鎖甲圍脖的可拆卸連接法

![]()

▲大盔佩帶過程

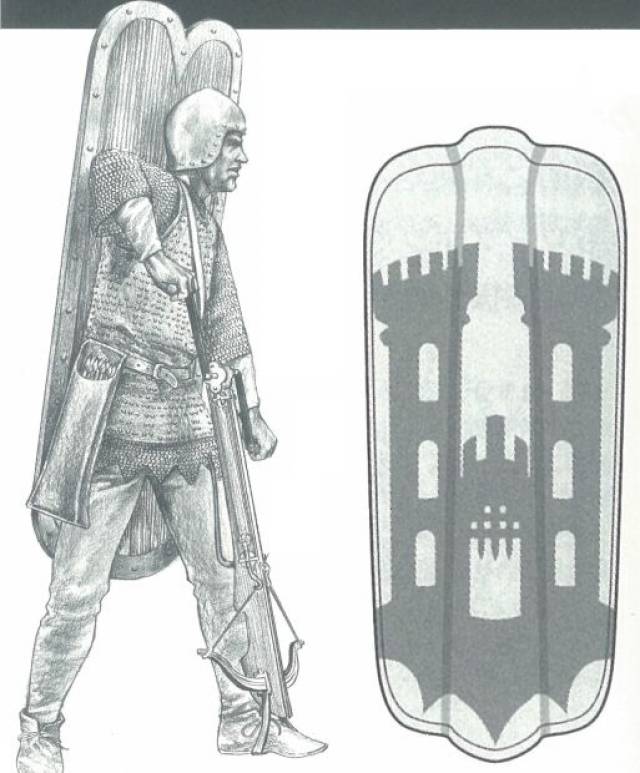

雖然在14世紀早期,小盔主要是在佩帶大盔時作爲內襯和安全帽來使用,一如上圖所示的穿着過程。但是正因爲大盔有着沉重悶熱的缺點,在步行戰鬥時以及對一般士兵來說,小盔要更爲適合,也要便宜很多。因此,上到騎士,下到傭兵,小盔幾乎成爲最爲普及的頭盔之一。下圖的熱那亞弩手,就也戴着一頂水滴型的小盔。順便說一下,他所攜帶的是可以靠木樁支撐在地面,叫做PAVIS(全身大盾)的巨大盾牌。這種盾牌起源自波西米亞,早期的多有着如圖中士兵所揹負的形式一般的心型上缺口,而後期最常見的,尤其是被熱那亞僱傭兵帶到整個歐洲的,則是右面的山脊型盾。這種形式的盾牌在之後的長時間內尤其被東北歐諸國,尤其是德國與波蘭的騎士所愛用。

![]()

▲熱那亞僱傭兵弩手

雖然小盔有着輕便舒適,視野開闊的優點,但是整個面部暴露在外,也確實增加了一些風險。首先出現的,就是彌補這一風險的有趣護鼻。

![]()

![]()

▲帶有護鼻的小盔示意圖

從上圖我們可以看到,這時代的護鼻可以在不影響視野的情況下保護大部分的面部,但是它依然是連接在鎖子圍脖上,而且通過螺絲銷子固定在頭盔之上,一旦受到更大的外力衝擊,它的保護作用還是有限的。因此這時的小盔依然只是步兵,或下馬騎士的輔助裝備。在大量騎士的突擊中,它能起的防禦作用依然有限。因此,大盔依然是騎士的重要防護手段。

本文系冷兵器研究所原創稿件。主編原廓、作者David Lee,任何媒體或者公衆號未經書面授權不得轉載,違者將追究法律責任。

聲明:該文觀點僅代表作者本人,搜狐號系信息發佈平臺,搜狐僅提供信息存儲空間服務。