《楼下的房客》结局。纯属个人观点

music--【rent money】

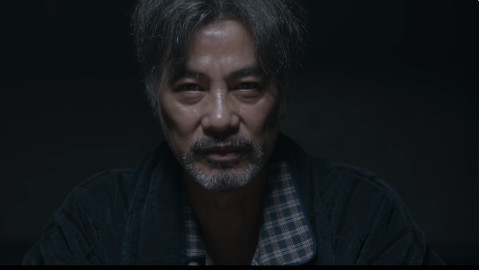

警察盘问著眼前这个男子,他依然不修边幅,自称自己为房东

淡定地述说,好像这个公寓房客连续无故失踪分尸案只是个寻常故事。

是的,的确是有这么间公寓。

也的确是有这几个住户,但身分根本与「房东」描述的完全无关。

首先,王先生与王小妹是父女没错,但王先生跟陈小姐更是夫妻

一家三口好端端的住在一起何来单亲之说?何来陈小姐跟各种男人上床之说?

另外,同性恋又大学教授的是老张,既然如此他又怎会强奸陈小姐

郭力根本是一个行动不便的癌末患者,生活起居都还仰赖姪子(令狐)帮忙

别说刺死一个的人了,连刺死自己恐怕都有困难;姪子根本也不叫作令狐。

柏彦是台大医学院高材生,不是他口中成天幻想又懒又白痴的废柴。

也没有一个叫颖如的女孩。

整栋公寓的住户消失无踪,唯一关系人的证词却是天马行空。

先不说这环节要紧密的相扣顺利进行是需要多少巧合来组成

只要其中一个巧合没有发生,房东鬼扯的故事就会大大失控

一手介入搞这么多花样将所有人玩弄与鼓掌间直至互相杀害

简直不可思议。

「你还有人性吗?」

『我就是太有人性。』

原著中一段:

「你觉得一个人被反复下药迷昏、搬运身体到不同的地方,

不起疑自己被下药的机率有多大?不去买摄影机录下自己睡著后

做了些什么的机率有多大?出现异常行为或记忆空窗期后,不去看精神科医生的机率有多大?」

「不知道,大概非常小。」房东露出他的黄板牙,笑:

「但对柏彦来说,机率是百分之百。」

「你觉得一个人相信自己会梦游杀人的机率有多少?」

「不知道,大概趋近于零吧?」房东一贯的回答:

「但对柏彦来说,机率是百分之百。」

「你觉得一个女的在浴室洗澡,突然被人从后面强奸,

居然一下子就顺从发浪的机率有多少?」

「对陈小姐这个人来说,机率是百分之百。」

房东左手比一,右手划了两个圈圈。

「你觉得一个人会用杀人这么激烈的手段,

也不愿意多费唇舌澄清误会的机率有多少?」

我咄咄逼人,但看在房东的眼中这根本不是问题。

「对老张这样的人来说,机率是百分之百。」房东不愠不火。

「回头看已经发生的事,机率当然是百分之百。

有些事不能不发生,因为它就是那么存在著,

预言在实现之前叫做预言,实现过后就没有意义了,

剧本演完就该放进仓库,因为我们要看的是最后的、

剪接过后电影,电影里的机率,都是百分之百。」

其后就是与原著不同的地方了。

小说中的房东没有名字,

撰写剧本以及沙盘推演的各项"举动"单独说来并不构成"犯罪"

串联起来却戒慎恐惧。就是「单纯」想知道:

「以这些人现阶段的所作所为,可以编织成什么样的剧本?

如果我可以成功剖析他们的心理,我真的可以知晓他们道德的极限吗?」

房东借由「观察」来洞悉每个人可能的想法、作法

在这之中「推波助澜」,一个接著一个诱发

就好像有意识一般,恶意开始传染、蔓延。

我们惯常了因果论,鬼怪或作祟不外乎报仇或乞求帮助,所以我们仗著

「平时不做亏心事,夜半敲门心不惊」护体,仿佛一切都因心安理得而稳当起来。

然而恶念并不一定是有原因的,无端启动的恶念最叫人惊惧。

举个例子的话,也许、曾经,火车即将进站

乘客引颈等待,突然,一个念头

若我不小心绊了一下,不小心推到一个站的太靠近轨道的大婶

会怎么样呢?

的这种想法吧。

各式各样的恶念在人心中时不时的浮现

没有原因,房东跟这些住户并没有深仇大恨。

小说阐述了这种纯粹的恶。(变态?)

电影则给了房东的所作所为一个合理的解释。

房东的真实身分其实前卧底警察--张家俊。

为了调查「黄四郎洋娃娃案」自愿请调卧底精神病院。

黄四郎用残忍的手段虐杀了七个高国中女生,

被逮后却判定是精神失常而不用入狱服刑,只送精神病院接受戒护。

张家俊以精神失常患者的身分潜入病院暗中调查黄四郎究竟是不是装疯卖傻

没料到才刚进去没多久,知道张家俊真实身分的上司就发生车祸变成植物人

如此一来根本没有人能证明张家俊是卧底警察

他就这么被当作一个真正的神经病,在院所受到非人道的待遇。

过了好几年...直到上司去世,上司的老婆在整理遗物时才发现

张家俊也才得以离开这个不见天日的牢笼。

然而他并未返回警队,而是消失无踪。

颖如所杀的第一个牛奶酱油男子,是在精神病院中鸡奸过他的戒护。

而第二个药房老板娘,其实则是在精神病院中虐待过他的护理人员。

当时护理人员将死老鼠塞进了他的嘴,强灌他那些难以入喉的东西,

事后都成为他剧本中手段的显现。

经过这一切,张家俊的内心已经彻底改变了。

警察于口供时要他画出他口中的神秘女子--颖如

那个杀人分尸的始作俑者。

最后出现的侧写却是女子高中生形象的黄四郎。

在回忆片段可以发现,黄四郎洋娃娃案其中一个受害者

就是张家俊的女儿。也就是「颖如」。

最疼爱的唯一的女儿被残忍的虐杀了,且尸体一直没有被找到

为了探究事实真相,决心卧底精神病院却遭到误解、

神智清醒地被持续无端凌虐十几年,心理与生理逐渐磨灭殆尽了。

院中,比邻而居的他与黄四郎。

黄四郎问:「你想知道你的女儿在哪里吗?」并且将一串钥匙

从牢笼栏杆中传递给张家俊。之后上吊自杀。

我想这大概是张家俊接下黄四郎的恶念的象征。

黄四郎应该认为自己的任务已经完成,于是选择结束自己的生命。

一开始并未说明黄四郎为何要虐杀女高中生,判决也是以精神异常结案

也许是呼应原著中的那种无端而生的恶的存在。

黄四郎是电影的原创角色,但精神上有点类似原著的房东。

他将恶意交给了张家俊。

拥有警察这个高道德规范身分,同时又是犯罪心理学权威的张家俊。

他所认知中的法律、世俗、伦常、道理...却完全都没有报应在应得的人身上。

最终,只能凿开自己的「尽头」,来进行这一出疯狂的报复悲剧。

但他不是无意义无目的的恶,而是恨到极端、痛到极点的反馈。

于是电影回归到有因有果的一个合理的概念。

其他的住户成为他扭曲幻想的投射,是他想除掉的那些无力的的自己。

救不到女儿的爸爸、被同性强奸、失婚从而对女性的反感、无处宣泄的暴力...等等面向的自我

颖如的形象一直是白白净净的。

她是张家俊心中唯一的净土,只有颖如,才有资格「裁决」这些人。

一袭白衣象征著纯白无瑕,从事著最残暴的虐杀却并未有情绪起伏。

因为颖如只是做该做的事,不带有罪恶感或任何其他的情感。

穿著透明雨衣在浴室中进行分尸时亦同。

颖如是纯白无瑕的存在,即使血花四溅也不会沾染上她一丝一毫。

肮脏的血液、变态的邪恶,被雨衣好好的隔绝在外。

透明雨衣内的赤裸;象征里面的颖如是既纯洁又无垢的。

但她同时又是恶意。所以侧写的画像成为黄四郎与女子高生(女儿)的融合。

房东陶醉地指挥著这部由黑暗人性构成的交响曲。

虽然最终奏完了乐谱,却也彻底崩坏。虽然笑著,却流下泪来。

本作真的让人意犹未尽,每个细节都想推敲品味

看似单纯的一句话或无心的举动,其实都是恶么的呢喃,一步步让你掉入陷阱。

恶没有逼你,结果到头来,是你「自己的选择」。

注:蓝色字是原著小说出现的文章撷取、紫色字是电影台词

粉色字是房东的恶作剧、红色字则是被引导的人们的心理。