中研院格陵兰架望远镜! 未来「直接观测」超大质量黑洞

▲图一,格陵兰望远镜于格陵兰空军基地现况照片。(图/翻摄自中央研究院官网,下同)

生活中心/综合报导

位在北极、杳无人踪的格陵兰冰原,因为大气透明度高,是观测宇宙的绝佳地点。中央研究院天文及天文物理研究所与哈佛大学「哈佛-史密松天文物理中心」(Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics,CfA)的天文团队,克服北极酷寒冰雪,于2017年起成功架设格陵兰望远镜,并在2018年4月,参与国际大型黑洞观测计划,未来可望为人类首次取得「超大质量黑洞」影像!

格陵兰望远镜是目前唯一一座位于北极圈内的次毫米波天文观测站,本身是一个口径12公尺的电波天线,并于2011年,由美国国家科学基金会等单位授予现在的天文团队。在中研院天文所主导下,将望远镜重新改装以适应酷寒环境,并搬迁到格陵兰。它能与位于夏威夷的次毫米波阵列(简称为SMA,中研院天文所与史密松中心的合作计划)、James Clerk Maxwell Telescope(简称为JCMT,由东亚天文台运营,台湾有参与),及位于智利的阿塔卡玛大型毫米及次毫米波阵列(简称为ALMA),形成一个接近地球直径的阵列式望远镜。

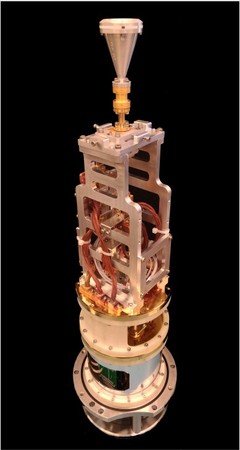

中研院天文所与台湾「国家中山科学研究院」携手合作,于2016年在格陵兰当地开始组装(图一),使望远镜更能适应日后在格陵兰冰层酷寒气候运作,并装设一具由天文所制作的接收机系统(图二)。目前望远镜位于格陵兰美国空军基地。未来预计安置于格陵兰冰层最高点的「峰顶基地」,希望该地大气中更低的水气含量,能取得望远镜更佳解析力。

▼ 图二,中研院自制的86 GHz接收机。

格陵兰望远镜计划执行负责人、中研院研究员陈明堂表示,「在很短时间内,要在温度经常低于摄氏零下30度的严峻环境中架好一座新望远镜,必须克服很多困难,而今它已成为北极唯一的次毫米波电波望远镜。」

天文所团队在2017年12月开始格陵兰望远镜的调校作业,并于当月第一次接收到来自太空的电波讯号。在2018年初,格陵兰望远镜与智利的ALMA进行同步观测,从这两个相距将近一万公里的地点,观测同样天文目标,并成功获得其间的干涉条纹。团队中史密松天文中心(CfA)的科学家Nimesh Patel 表示:「获得干涉条纹表示我们对格陵兰望远镜的诸多期待已经成真,一切符合计划。」CfA的格陵兰望远镜资深专案经理Timothy Norton也表示:「我们现在可以宣布,准备开始从格陵兰探索宇宙了!感谢大家共同努力才有今天,令人兴奋。」

格陵兰望远镜于2018年4月中加入「事件视界望远镜」(EHT)全球阵列计划的观测(图三)。此计划目标是透过全球各地众多电波望远镜相连,形成高影像解析度的全球阵列,观测星系中的超大质量黑洞,并进一步验证爱因斯坦的广义相对论。格陵兰望远镜加入EHT观测后,与夏威夷的SMA、JCMT、智利的ALMA及欧洲、南极等地的望远镜形成阵列,其影像解析能力比全世界最强的光学望远镜还高1,000倍,相当于从地球上清楚的看到月球上的一颗棒球。

格陵兰望远镜的计划科学家、中研院天文所副研究员浅田圭一表示:「格陵兰望远镜是国际阵列的重要新成员,它使该阵列的电波天线间距离能拉得更远,取得更高解析力。我们很荣幸格陵兰望远镜能加入这个具有历史意义的计划。」

格陵兰望远镜部分经费来自科技部(原国科会)补助台湾参与「阿塔卡玛大型毫米及次毫米波阵列(ALMA)」北美的计划。格陵兰望远镜和智利的ALMA形成地球南北向的最长基线(约1万公里),为ALMA在「特长基线」观测工作,提供一个重要、独特的超长基线。

▼图三,于EHT连线演习期间,工作团队在格陵兰空军基地的格陵兰望远镜控制室内合照,由左至右陈明堂(天文所)、Nimesh Patel(史密松天文台)、刘冠宇(天文所/东亚天文台)、浅田圭一(天文所)及西冈宏朗(天文所)。