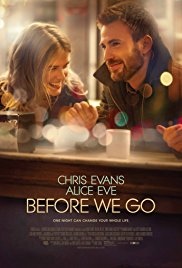

纽约爱未眠:美国队长Chris Evans初次执导的隽永小品

(原文刊载于映画手民:http://www.cinezen.hk/?p=6310)

相较于《美国队长》第三集这阵子正在全球火热上映,大家似乎都没注意到「美国队长」Chris Evans前阵子执导的作品《Before We Go》(2014)。当然,《美国队长》并非一无可取之处,例如第二集在武戏的拍摄上效果就十分精采,晃动的镜头相当程度地加强了打斗的力道。而这部作品其实笔者也是被(台湾版的)预告骗进戏院,想看看「有没有可能你已经属于别人了,还是会遇到一个更适合的对象」的题材究竟是怎么回事,结果没想到这只是一句差不多是过场,因而剪进预告算是有点为了票房而误导观众的对白;但没想到却让人意外发现Chris Evans初次执导就能导出如此四平八稳且风格明确的小品,不禁让人对这部作品没有得到应有的好评感到可惜。

或许是因为故事有点老套的关系,以至于这部作品在一开始就没有获得相当的注目。一个在路边演奏的男子,拾获了匆匆赶车的女子遗落的手机,于是两人便这样认识了;而我们也就随著剧情的发展,逐渐知道这名男子为何会在路边演奏,而这位女子又是为何要想尽办法要前往目的地。两个角色一开始行为的动机都和感情有关,而两人相遇的当下又产生出新的火花;于是新爱和旧恨交织,让角色面临抉择的关头。

以上剧情的概要也许让整出剧看起来仿佛又是一出生离死别的肥皂剧码,但Chris Evans却透过镜头语汇,让整出剧不会显得过度耽溺:他在片中鲜少使用特写,而比较仰赖演员的肢体互动来传达情绪反应。这说起来或许并没有了不起,但当我们注意到小津坚持只用焦距50mm的镜头且同样几乎没有特写时,可以发现《Before We Go》片中自然而纾缓的感觉其来有自:镜头特写时的演员表演其实相当程度上是违反自然的,例如演员生气咬牙时脸颊看起来的样子,尽管在画面上这种表演方式所传递的讯息是明确的,但一般人生气却没有说出来时大多却不会咬牙;因此戏剧不只在时间上极度浓缩而和现实生活有所不同,就连演员表演也和现实生活有所差距(同样基于艺术形式的不同,影剧的演员表演也和舞台剧的表演有所不同)。

因此当Chris Evans减少使用特写,且在个人风格上又不若小津那样讲究工整时,造就的便是一部在表演风格上更靠近日常生活一点,因而也显得更自然一点的作品。而这样的风格在男女主角没有对白时的对手戏时更是明显:例如两人在吻戏的段落中,在真正接吻的当下之前两人肢体的互动便把彼此之间的关系以及顾虑表现得一览无疑。再加上该片在剪接上常常在对白还在进行时,画面已切换至对方的反应或下一个场景,此一透过声音和画面上没有同时停顿的手法,更使得该片在节奏上不像一般作品有那么多明确的顿点,因而更添增了该片纾缓而绵密的氛围。

而这些手法大抵也是为何预告中的那句对白显得有点广告不实的关系;因为整部剧的重点之一便在于导演和表演手法所勾勒出的若即若离的氛围,而这句对白固然是本来就出现在剧中的,但当被刻意放进预告时,由于预告的剪接风格和导演手法不尽相同,且片长比起正片要短上许多,结果反而使得剧中画龙点睛的对白却变得像是一语道破了。

再者,使用特写依旧的确也是常见的手法之一,只要使用得当而不过于泛滥,这依然是一套言之有理且专属于镜头的明确语汇,例如Clint Eastwood执导的《American Sniper》中特写就只用了两次,分别是主角决定是否射杀小孩以及敌方最厉害的狙击手时,而这分别是剧情中张力最强的两个段落,因而镜头语汇能够和剧情相辅相成。因此在确定了放映的媒介以后(毕竟萤幕的大小也决定了要如何使用特写),剩下的就只有风格明确与否以致于个别观众是否喜爱的问题了。[1]

而Chris Evans初次执导则是选择走了一条虽然不显眼,但概念却十分明确的道路;这样的小品相较于小津经年累月的累积也许算不上什么惊人的成就,但其自然因而写实依旧值得细细品味,故特此为文,并希望有朝一日能够再次看到他在饰演超级英雄以外能够再次执导,想必依旧值得期待。