今日話題丨補貼再降一半,你還會爲電動車買單嗎?

文 | 劉文昭

昨天,電動車行業發生了一件大事,預期中的補貼退坡靴子落地。按照四部委的要求,電動車2019年補貼標準要在2018年基礎上平均退坡50%,至2020年底前退坡到位。2019年3月26日至2019年6月25日爲過渡期,過渡期後,地方補貼也將取消。雖然有車企表示沒有漲價計劃,但還是有不少人打算趁着補貼還在的時候,趕緊買一輛電動車。

減少補貼是大勢所趨,騙補的也該歇歇了

由財政部、工信部、科技部和發改委聯合發佈的《關於進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》,和此前流傳的消息相似。不過,較當時市場預計的40%退坡相比,這次平均50%的退坡,力度明顯更大些。

雖然有業內人士不滿,但補貼退坡的趨勢不會改變。

過去,爲了發展電動汽車,我國補貼車企毫不吝惜。某券商研究發現,2013 - 2015年,中國給每輛電動車的平均補貼爲 30萬元。

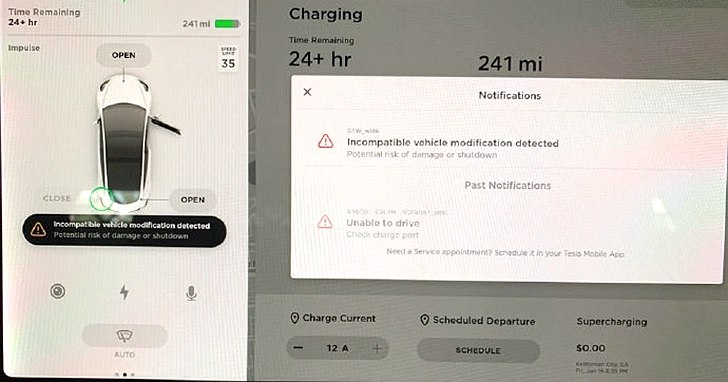

雖然電動車銷量上來了,但問題接踵而至。最觸目驚心的是騙補,相關部門的騙補覈查信息顯示,車企主要通過有車無電、有牌無車以及車輛閒置這3種方式騙取補助。以有車無電爲例,企業通過一條簡陋的組裝線生產出電動車,或者轉手賣給自己的租賃公司,或者獲得補貼後拆下電池重複利用,循環套取新能源補貼。

不少電動車沒什麼技術含量

2014年曾有媒體報道,某大型主機廠的兩位員工,辭職去了江蘇某地級市做電動車改裝公司,一臺車國家補貼十幾萬,一年就掙了幾個億。

地方政府的補貼,則催生了嚴重的地方保護主義。爲了完成任務,有的地方以市場準入換新能源汽車企業在當地建廠;有的地方制定支持哪種新能源汽車政策的依據,就看當地有哪種新能源汽車廠(新能源汽車包括燃料電池汽車、電池電動汽車和插電式混合動力汽車),甚至有地方爲了產量達標,對“騙補”睜一隻眼閉一隻眼。

財政補貼高,地方有保護,一些企業即使不騙補,也沒有動力升級技術。在這種情況下,2015財政部等四部委聯合發佈通知,新能源汽車補貼的退坡力度開始加速。

如今,補貼進一步下降,有利於企業改進技術,降低成本,也能讓那些想躺在補貼上度日的企業早點斷了念想,一舉兩得。

取消補貼,可能引起電動車行業震盪

面對補貼的大幅退坡,有的車企表示已有準備,自己的技術也有進步,對市場有信心。不過,也有人有不同的看法。

今年3月,上汽集團董事長陳虹曾表示,我國新能源汽車目前仍以政策驅動爲主,市場驅動力不夠強。到2020年購置補貼取消後,若無其他政策跟進,由於新能源汽車購置成本大幅上漲,很可能導致中國新能源汽車市場出現40%左右的“斷崖式”下滑,特別是純電動汽車受到的衝擊更大,市場份額可能下滑50%左右。

從我國香港的經驗看,沒有補貼的電動車,銷量的確會受影響。2104年,特斯拉將Model S引入香港。爲了鼓勵居民使用清潔能源,香港曾免除所有電動車的“首次登記稅”,特斯拉銷量也速速增長。

此後,爲了限制私家車數量,2017年4月香港決定削減電動車的稅收優惠,設置9.75萬港元的稅金免繳上限。

在收稅優惠到期前的3月,市場開始搶購特斯拉,它的兩款車型銷量飆升至1085輛與1854輛,但4月新規生效後,4月和5月銷量直接跌倒零。

對內地城市來說,電動車企的境遇可能會好些。畢竟,因爲燃油車限購、限行和上牌的限制,在一線城市,電動車仍是剛需。不過,在二線城市可能就不一樣了。《2017年中國六城市新能源汽車消費者調查的成果》顯示,在二線城市,如果取消限行,35%的消費者不選擇新能源汽車,但如果取消補貼,59%不選擇新能源汽車。

對絕大部分不限購的城市來說,沒了補貼,入門級純電動車“低售價+低使用成本”的優勢也會被打破,電動車銷量斷崖式下降的並非不可能出現。

還有業內人士表示,補貼退坡會讓一些整車企業退出市場,上下游企業都會發生連鎖反應(如電池需求下降)。整個行業可能迎來新一輪洗牌。

“彎道超車”,本就該更爲謹慎

面對補貼退坡可能引發的行業震盪,有人認爲,這無異於給行業潑冷水,甚至可能葬送中國電動車彎道超車的機會。

且不說中國電動車技術如何,就是電動車本身是否更“環保”,目前也有質疑。因爲在很多國家,發電依然依靠石化能源。儘管電動車不產生尾氣,但從發電到電池的生產和處理,電動車依然會有許多間接污染和排放,也就是業內經常爭論的“from well to wheel”(從油井到車輪)的能源效率和綜合碳排放。

中國仍以煤電爲主,有人認爲電動車並不能降低碳排放,但也有人反對說集中發電更有利於污染物的控制

此外,如果報廢電池處理不當,帶來的污染危害巨大。有數據顯示,老舊的電動車電池只有不到10%得到了循環處理,因爲這是個賠本買賣。而內燃機車的零部件能實現100% 的回收處理。

高盛預計,全球汽車全面電動化、徹底替代燃油車,理論上需要6萬億美元的基礎建設費用,包括2.6萬億美元充電站投入、2.8萬億美元電網建設以及車廠本身的基建。就算是電動車更環保,推廣電動車是否經濟可行也需三思。

實際上,節能減排,電動車並非唯一的選擇。英國汽車製造商阿斯頓·馬丁首席執行官安迪·帕爾默曾表示,“決策者不應該扮演工程師的角色,最好的方法是制定排放標準,然後讓工程師去弄清楚什麼樣的技術可以滿足”,他認爲通過改進現有技術,汽油車的燃油效率幾乎可以翻一番,這意味着減少了近50%的碳排放。

目前,氫燃料電池技術也在迅速發展,它更清潔更環保,加氫速度與加油一樣快。2014年底,豐田公司在日本推出了氫動力汽車MIRAI,政府補貼後的售價大約爲27萬人民幣,按照豐田的計劃,到2020年其製造成本將減到一半。豐田同時宣佈放棄約5680件燃料電池車專利技術,其中包含MIRAI的1970件關鍵技術,希望藉此快速形成氫動力汽車產業化。

對新興產業適度補貼沒問題,但在技術方向不清的時候,最好不要把雞蛋放在一個籃子裏;也不要過度補貼某項技術,彎道超車的感覺很好,但加速彎道超車風險很大。