譚振南:國破文化在

讀中國史和歐洲史,會看到這樣一種現象:先是蠻族征服文明國家,過了數百年之後,蠻族征服者發現,自己被被征服者同化了。這話的真正含義是,蠻族征服者被被征服者的文化所征服。正如馬克思所說:「野蠻的征服者總是被那些他們所征服的民族的較高文明所征服,這是一條永恆的歷史規律。」這是從征服者的角度說的。從被征服者的角度說,他們的國雖破,文化仍在,而且憑藉著文化,最終將蠻族征服者征服。最典型的例子,莫過於中國的漢族之於滿族。這種結局,恐怕是雙方都始料未及的。

這一過程是如何發生的?其結局又說明瞭什麼?

湯因比在《歷史研究》中說,一個解體的文明社會中,一般可以區分出這樣幾個階級:少數統治階級、內部和外部的無產者階級,其中外部的無產者,「由處於一個文明的邊界之外的蠻族社會所組成」。對於這一點,我們很好理解。中國是一個早熟文明體,它的周邊,一直蠻族環伺,所謂東夷、南蠻、西戎、北狄;僅就北方而言,就有匈奴、契丹、女真、蒙古與滿等。按湯因比的說法,一個文明與外部無產者之間,會有一條邊界。

▲ 長城出現在邊界,更多意味著隔離。中國長城如此,羅馬哈德良長城也是如此。

邊界的存在說明兩點:一是吸引,二是隔離。文明的光芒照耀自身,還會越出邊界,給周邊的原始社會帶來亮光。這便對處於前文明社會的鄰人產生吸引力。同時,文明與外部無產者除了和平交往,更多的是激烈的戰爭,後者對前者構成極大的威脅,中國古代持續不斷的邊患,就是如此。由於兩個集團持久的激烈鬥爭,它們之間變幻不定的邊界,成了一道不可逾越的堅固屏障。在中國,這道屏障表現為綿延數千里的長城。在歐洲,也有這樣一道長城,這便是哈德良長城,是羅馬帝國用來隔離北不列顛蠻族的。當然,更多的「長城」是無形的和非實體的。一旦長城出現——實體的和非實體的——邊界便更多地意味著隔離。

但屏障往往是用來突破的。蠻族突破邊界,入侵處於衰落時期的文明社會,幾乎是不可避免的。蠻族的入侵,有多少成分是對文明的嚮往?又有多少成分是對物質的貪慾?似無分辨必要。在中國和歐洲歷史上,蠻族對文明社會的征服,也非偶發事件。但更讓人關注的是,蠻族在征服文明社會後的所作所為——他們採取了哪些措施?原因在哪裡?這些措施的後果如何?……等等。

對於蠻族而言,軍事上的征服,僅僅是征服的開始。馬上得天下,不能馬上治天下。征服之後,由戰爭轉為統治,由攻擊、破壞轉為管理、建設,這條路更艱難、更長。在這個轉向中,蠻族先前的軍事優勢,都將化為烏有。他們將面臨一個不熟悉的領域,就像日耳曼蠻族,在征服西羅馬帝國後所遇到的那樣。

關於日耳曼蠻族對羅馬帝國的入侵,《極簡歐洲史》作者約翰·赫斯特有一段描述:「這不是一場大規模的侵略。」他們「並不是把原有的居民趕走,也不是由雄兵戰士壓境進襲」。當時,他們居於帝國的北方邊界。由於帝國羸弱不振,蠻族便一點一點蠶食邊界,遷移到帝國境內定居。他們的初衷,並非奪取羅馬人的政權,大概只是一張「綠卡」。後來事情起了變化。公元三世紀,羅馬軍隊開始網絡境內的日耳曼人,將他們招作僱傭軍。現在,日耳曼人不但定居了,且進入軍隊並擁兵自重。最後,越來越強大的日耳曼人,從僱傭軍反客為主:僱傭軍首領奧多亞克,廢掉西羅馬帝國最後一個皇帝,自己稱起王來。

▲ 西羅馬滅亡之後,教會勢力依然存在,有完整的司法和稅收系統,甚至擁有軍隊。

但這時,日耳曼人遇到了前所未有的困難。首先,他們是不識字的蠻族。其次,他們沒有成熟的法律。其斷案方式及其簡單:把犯人丟在水裡,浮起來就是有罪,沉下去就是無罪。再其次,他們甚至不知道如何收稅!而收稅,對於維持一個政權來說,到底有多麼重要,是不言自明的。怎麼辦?對於日耳曼蠻族來說,就地取材,求助於被征服的文明,應該算作一種較好的選擇。

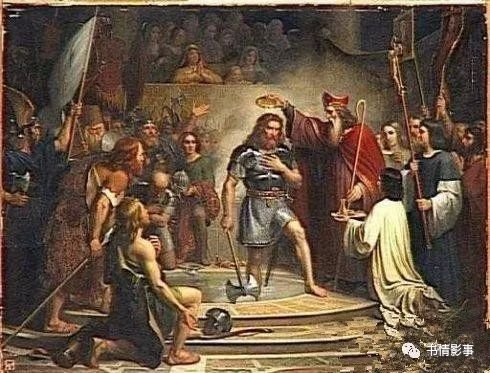

事實上,日耳曼人面對窘境的解決方案,就是皈依基督教。西羅馬帝國滅亡,教會和教皇依然存在,舊秩序的關鍵部分完好無缺。當時的教會,不但有統一的語言——西羅馬是拉丁語,東羅馬是希臘語——而且有完整的司法和稅收系統,甚至在這之後,一度擁有軍隊並開始十字軍東徵。史載公元496年,法蘭克王克洛維一世皈依基督教。蠻族皈依基督教,並藉助教會及信奉基督教的羅馬貴族階級,勉強完成安邦治國的任務。

▲ 法蘭克王克洛維一世皈依基督教。

中國歷史上,也曾兩次出現蠻族入主的情況:一次是蒙古人,一次是清人。鑒於元朝只有不到百年短暫時光,將歷時268年的清朝作為例證,似乎更有說服力。清朝的發祥地是東三省。入關之前,清人已非完全的蠻族,處於半開化狀態,1599年始有文字,1601年施行八旗兵制,但到1644年,就取得了中國的皇位。這之前,清人經常迂迴內蒙古,越過長城入侵華北,攻陷城市,搶劫而歸。同時,又自覺接納中華文化,一些領袖人物已半漢化。

明朝的滅亡,是因為接踵而至的兩次打擊,一來自境內的無產者即李自成,一來自境外的無產者即清人。清人的成功可謂漁翁得利,有某種偶然性。所以,在取得政權之後,儘可能地承襲明制,最大限度地減少可能造成的震盪。其次,清人的八旗兵制,本是適合遊牧民族的制度,最大特點是屬人而不是屬地的管理方式;這種軍政合一的體制,與明朝的中央集權制相比,不但大不相同,而且相對落後。總之,清朝建立後,在文化上求助於被征服的明朝,就是可以理解的了。

▲ 《大明律》作為藍本,被《大清律》承襲。

首先是語言。清朝全國通用語言依然是漢語,這當然與漢人人口眾多、溝通媒介一時難以轉換有關(否則,需要大規模的語言推廣,就像日本人在臺灣和偽滿州強行推行日語那樣),更重要的原因當然是,中華文化遠遠高於清人的半蠻族文化。無獨有偶,元朝的全國通用語,也是漢語,原因也應在此。其次是官制。據翦伯贊的《中國史綱要》,清朝初年,中央機構如內閣、六部、都察院、大理寺都仿自明朝,且組成這些機構的官員都由滿漢分授,儘可能地利用漢人官員。當然,掌握實權的都是滿官,漢官只是副手而已(類似的做法,我們現在還可以看到)。地方行政組織也沿襲明朝,行省一級設布政使、按擦使、學政外,還增設總督或巡撫。第三是法律。大清律不但承襲明律,還成為歷代刑法的集大成者。

清朝統治者最重要的一招,是舉行科舉取士。清人1644年入北京,次年即宣佈繼續進行科舉取士。1678年,又宣佈開設博學鴻儒科,當時除顧亭林、黃宗羲等,一些知名學者如朱彝尊、汪琬、毛奇齡、施閏章等都來京應選。與此同時,康熙等還強調「滿漢一體」,崇奉孔子,提倡理學,宣揚忠君和三綱五常等中國傳統思想。康熙在南巡時,還在山東曲阜祭祀孔廟,在南京謁明太祖陵。科舉取士等等做法,是摧毀漢人知識分子心理防線的最關鍵一擊。這讓他們感到,孔孟道統仍在,中華文化不絕,只不過是統治者作了更換,故而放棄抵抗,轉為順從。經歐陽予倩改編的《桃花扇》中,侯方域剃髮留辮,改換清服入仕(歷史上真實的侯方域確實在順治年間參加鄉試)。侯找到李香君後,李憤而與其斷交!原因是,侯方域已參透這些,李香君卻不明白,故而有侯、李分道揚鑣。

▲ 《桃花扇》中,侯方域是向清廷歸順的漢族知識分子代表。

在編輯中華文化典籍上,清朝統治者也是不遺餘力的。康熙、雍正時,編輯了《古今圖書集成》10000卷,這是明《永樂大典》之後的一部大類書。乾隆時,又選派紀昀等學者160餘人編輯《四庫全書》,分為經史子集四類,所收書共3457種,79070卷,裝訂成36000餘冊,是我國最大的一部叢書。此外還有《康熙字典》,這是一部影響深遠的漢字辭書,至今重印不綴。這些舉措,對保護和弘揚中華文化,說是厥功至偉,也不是不可以的。

凡此種種,既為籠絡漢人知識分子起到極大作用,又為清人後來的完全漢化埋下伏筆。1911年,清朝皇帝宣佈退位,大多數清人不但不會說滿語,男人頭上的辮子後來也不見了。事情常常有兩個方面,不能不讓人感嘆:歷史的發展就是這樣弔詭!到今天,滿族已完全融化在漢族之中。由蒙古族詩人席慕容作詞的《父親的草原母親的河》中有一句:雖然已經不能用母語來訴說,請接納我的悲傷,我的歡樂……歌裏說的是蒙古族,但滿族又何嘗不是如此?

現在來檢討有清一代留下的影響。撇開清朝版圖為中國曆朝最大不說,還有兩點影響至今:一是都城,二是語言。湯因比在《歷史研究》中說,「由外來文明的代表或蠻族建立的大一統國家裡,帝國首都往往最初設在帝國的邊緣」,「在已經征服了的疆域的邊緣特別便於帝國締造者從本土進入的地點」。北京作為一個大一統國家的首都,是從元朝開始的。元朝是蒙古人建立的王朝,棄更南方的汴京而取近在咫尺的北京,原因當然是便於蒙古人從本土進入。明朝建都南京,後來卻遷至北京,不知理由何在?而清朝再次建都北京,確實是高明的一招。首先,北京離清人發祥地距離相對近,其次,此舉給漢人一個心理暗示:你們既然曾經接納蒙古人的異族統治,那麼,為什麼不可以再次接納另一個異族清人的統治?辛亥革命成功,孫中山建都南京,至少表示了一種「與清人不共戴天」的理念。但是,本朝又一次建都北京,卻是基於什麼?

▲ 統治者在何處建都,其實很有講究。

至於語言,很多人都說,現在以北京話為標準音的普通話,已與中原古音相去甚遠,主要原因是受到滿族的影響,最明顯的例子是兒化音。統治者或佔據者的語言,對被統治者或被佔據地的影響,看看天津話裏的安徽音,就可以很清楚地知道了:北京、天津地域相連,語言卻大異其趣,無非是因為李鴻章的淮軍長期駐紮天津。當然,現代漢語中的滿族因素,寫起來是篇大文章,是我力所不逮的,非得冀騁兄這樣的語言學大家,方可拿得起、放得下,前提是蔣公對此有濃厚興趣。

清朝留給中國的遺產,肯定不只這些。上面分析的都城和語言,可看做是國破文化在的另一種解讀。從正反兩個方面說,國破文化在,說明文化是比國家(政權)更為久遠、從而也更為重要的東西。英國詩人雪萊說,我們是希臘人。這話表明了一種文化上的認祖歸宗。它不過是說,歐洲人籠罩在希臘文化的光芒之下。因為被羅馬帝國征服,作為一個國家,希臘在世界歷史上長時間缺席,希臘文化卻生生不息,流佈至今,文化的偉力可見一斑!在與蒙古人和清人的交往中,漢人由被征服者變成征服者,其實質也是文化戰勝野蠻,勝利者是文化本身。而文化不但是國家的和民族的,同時也是世界的和人類的,中華文化的勝利,並不為狂熱的民族主義者提供驕傲的理由。