串流无法给你的 10 张好专辑 (中B)

串流无法给你的好专辑 (中B)

BY: 老黄瓜

此系列可算是近期 Freshmusic 回响最佳的篇章. 某种程度, 也因为被提及的专辑或是歌手, 都有一定的听众群也不难算是某种集体记忆的象征符号.

不过来到这一段的中B, 出现的这 2 张大概对于我们的读者群来说, 其普及率有多少, 共鸣度多高, 我们真的不清楚. 但如果以这些来作为考量, 来决定 feature 什么的话, 就完全坏了我们自己的初衷.

就如同篇章封面强调的2国字: 平衡. 英文: Balance. 聆听音乐本身也需要一种平衡, 才能海纳百川, 听见不同的风景. 下列2张专辑, 都在"台湾流行音乐200", 1993-2005 进入100大行列, 也都是我很遗憾没能及时购买拥有, 而且心中真的由衷渴望的专辑.

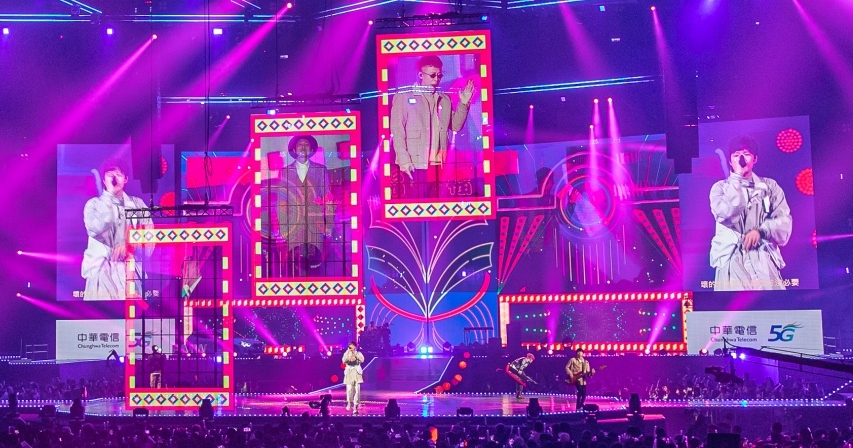

6. 阿弟仔 / 平衡

是的, 就是目前依旧炙手可热的制作人阿弟仔.

是的, 就是曾经拿过第12届金曲奖歌王宝座的阿弟仔. 那一年, 我已经开始在看金曲奖, 而那样海纳百川的金曲奖好像可能回不去了.

"台湾流行音乐200", 1993-2005 进入100大行列第76位. 中华音乐人交流协会年度10大专辑, 同名单曲亦入围10大单曲.

国乐和 Nu Metal 放在一起不一定了不起, 可是可以做到无缝接轨, 完完全全做到中西合璧彼此融入, 将专辑打出的 "平衡" 进行到底. 这当中背后的功力, 现在事隔13年看来还是非常非常惊人. 你不会特别觉得专辑好似时下某些想要突出某些元素, 而显得做作刻意. 那种自然的交织, 好似一切是如此浑然天成.

这张专辑也算是阿弟仔和张睿铨的双人结晶, 将说.唱, 中.英, 这些照样做出 Balance 的绝佳契合.

Balance 这件事, 如今听来多么可贵难得. 唯一可以庆幸, 若买不到实体, 还能勉强在 youtube 上面一探其精彩. 要不然

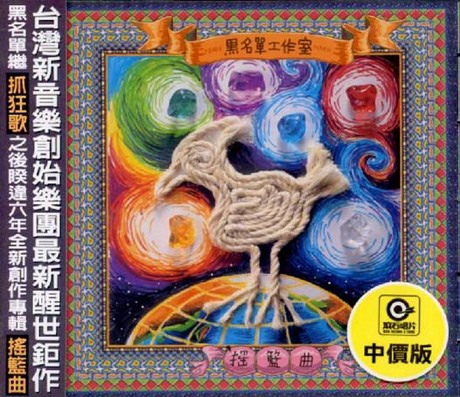

7. 黑名单工作室 / 摇篮曲

1996年发行, 我当时小学6年级. 我当时就听过主打的 <摇篮曲>, MV 画面还有旋律, 包括团名, 对于还在小学的我就已经构成强烈的符号印象, 一直在我心底.

我没能来得及赶上, 也没有机会去实体收藏领略, 我单单凭著对于<摇篮曲>的印象, 就可以为此遗憾.

当然, 1989的<抓狂歌>实体再版其实还蛮容易在市面通路买得到. 不过由于自身的记忆连结是在<摇篮曲>, 因此不免俗期待听见的还是这张. (也不是真的买不到, 只是比较不容易,近期会入手.)

或许你会问黑名单工作室, 到底有谁? 小时候我也不知道, 长大后才知道这两张专辑当中参与者可真的不得了. 我就提其中几个此时大家都非常熟悉名字: 许景淳, Keith Stuart, 胡德夫, 陈明章, 林𬀩哲, 叶树茵 and many more.

"台湾流行音乐200", 1993-2005 进入100大行列第17位, 可见这张专辑在诸多评审当中的重量. 而"中华音乐人交流协会"也是在1996年正式启用此名称, 当年的10大专辑之一, 当然也包括这张.

终究没有大鸣大放, 这是一张无论在1996年, 还是2016年可能都将难免寂寞的专辑, 因为其面向已经是超越台湾自身, 言下之意, 它不会是那种即刻可以引起广泛社会共鸣的作品.

或许就拿这首<摇篮曲>当例子, 连一个只是小学生的我都会被冲击的作品, 谈的已经不只是一种地域的觉醒, 而是直接拿资本主义作为议题. 固然这些题材的产生, 必定和生活经验有关, 而且也书写得直接如"做尽了坏事, 还假装很善良", "Capitalism makes profits out of brothers.", 不过它终究不是热血, 不是流行, 甚至会让你不舒服, 因为聆听者也或许是被冲击的对象. 而那些1996年说过的事, 19年后的现在世界依旧是如此, 甚至变本加厉.

若你未曾接触过<摇篮曲>, 现在绝对不迟, 甚至更合时宜, 而且这张更是滚石很少数在数位串流听不到的作品. 单单就这一点, 就更衬托了专辑之精神所在, 也暗自希望它永远也不要在串流出现. (不过我认为仍值得数位 iTunes/indievox 之类来做售卖发行, 好让这样的作品能永续被听见.)

此系列下周将进入终结的(下)篇, 将会回到老黄瓜本身庆幸拥有的3张好听, 但串流听不到的专辑作品.