对大师们的杂想

看了一些网路上的节目片段,这一阵子。

有金士杰、李国修、李立群、赖声川等当代的台湾戏剧界大师。

发现很多当初他们排练的点点滴滴。

想起有个网友说过,其实当初的那一夜

是根据赖声川最喜欢的等待果陀这个架构的。两个人,等待一个不会来的人,等了一晚上。

现在想起来当然是对极了,可是我居然从来没想到,

枉费等待果陀还算是我读得满熟的剧本。

基本上,这一夜和又一夜也是,只是稍微的变体,来的不是他们在等的人,

而陪著他们一起等那个他们本来在等的人。

然后,套用了和等待果陀一样上下半场对称的结构,千禧夜里面出现的其实就是等待果陀后半场出现的bozo和lucky,

而所谓的bozo 和lucky主仆基本上就是上半场的贝勒爷和玩意儿,以及下半场的曾立委和小舅子。

来临的未必是等待已久的救赎。

我还记得我去北艺大看赖声川导演课的呈现,排的,竟也是等待果陀。

还有,他们谈到当年排练时候怎么找哏,怎么编剧本的,

其实透过节目的呈现,

发现其实当初这个过程是他们生活经验的积累,

比方说华都西餐厅的架构,就是来自李立群跑西餐厅场子的经验。

又比方说飞侠阿达里面,阿德曾经负责接送盲人按摩师傅,

这根本就是李立群自己的真正的生活经验,直接地被拿来用。

还有像是这一夜那脍炙人口的语言的艺术里面,

李立群讲的演讲比赛,原来是邓程惠来探班的时候,提供的灵感。

这在我当下是难以想像的,毕竟,对我来说,把那卷录音带听到滚瓜烂熟

和后来终于在电视上认识邓程惠至少差了好几年以上的时间。

但是现在再一想,发现其实大概都是表坊那个时期的作品,

非要住院啦、回头是彼岸、然后是这一夜,刚好是表坊高度关注两岸这个议题

的时期,大概也就是八九零年代。那时候邓程惠和萧艾都在这几部演出了。

来探班,甚至参与意见,也只是刚好而已。

我很喜欢看见的一个画面,

是快三十年前,那三个人在排那一夜时拍了一张合照,

再对照今年,三个人重新又聚首,又拍了张合照。

华视所制作的节目,有故事的人,(BTW 我真的很讨厌那个配旁白的女声...)

刚好连著访问了李立群和李国修,

两个人对当初先后离开表坊的说法。

还有两人对于重新聚首的、甚至三人重新再合作的可能性,提出了想法。

我觉得是我很想听到的。

李立群老师基本上不是因为表坊的工作方式离开,但国修老师却是如此。

这点可能我满能够心领神会的,我也是那种剧本派,

要事先弄好,之后就是演员的诠释了。

如果是需要情感的酝酿的,我是很难接受集体即兴这样的方式的,

因为演员,作为导演的棋子,在缺少事先的揣摩和准备,

是很难在排练场上发挥的,起码对我这个没有甚么本事的人来说是的。

而李立群老师却是因为赖声川大师开始接我们一家都是人才离开表坊。

这是我早就知道的事了。

当然,现在三人各自有一片天了,要聚首也更难了。

也难怪李立群那么怀念。

李立群老师

比起国修老师,金宝老师,李立群是我从小就最喜欢的演员。

后来发现,他是金牛座的,个性比较强一点,

却也不吝啬和人家分享内心世界的那种人,

包括他出的那本书,和他上电视节目讲的,基本上都是可以互相补充的。

所以我在听他讲海专的故事的时候我就知道他要提两个老师怎么让他过关的故事,

他讲到教他气功的老师傅,我就知道他要讲杜月笙、上海滩的事情,

因为书里都有写。

而电视节目则补充给我们这些读者,画面、影像,

还有李立群老师浑厚的嗓音。不过他书里写的口吻,

就是很典型的我手写我口,所以十足十是他讲话的口吻,

也就很像他跑出书里来,继续在电视节目上说一样。

他也毫不讳言的说,他看了台北市里很多小剧场的表演,

发现表演能力就年龄的分配上,有一个很大的断层,

也就是现在的年轻人,表演能力远比当初的他们要弱了很多。

我在听到这句话是情不自禁的对号入座,也自动的把脸凑向萤幕去挨了这个巴掌。

我擅自揣测,这会不会是我们整个世代的幼稚化所导致的呢?

现在的20~30岁的成年人,感觉还好像他们那个时代的10~20岁左右。

还像是个小孩子,我们都是。

我希望这代表了人类的逐渐长寿,但我不确定这是不是好事。

(除了表演,这个问题让我联想到的除了自己还是自己,我想到我现在的处境,

号称是博士生第一年,却没有我觉得该有的水平,和老师本身的程度也差之以光年计)

(我常常在想,为什么这些老师每个都那么厉害?是不是我不是这块料呢?)

(而且老师在我这个年纪,可能还是文革的末期他还在某个铁工厂里边做事情...他却能够到剑桥念计量,代表他的研究能力和知识绝对是强大的...)

而李立群老师身为大师,他反而把这个问题拉到他们这个世代上:是不是现在这些大师们没有把自己的情感经验,生命经历,练功过程,

表演理论,好好的传达给下一代? 尤其是表演理论,现在的媒体平台太多了,电视、电影、youtube、是不是该有针对不同的媒体平台有不同的训练需求呢?

(到底知识和能力的断层来源为何?太多的娱乐?太方便的网路?

还未成熟的肉体和脸庞? 孰为因?孰为果?)

(但这真的是一个国内外都普遍存在的现象)

还有,李立群老师在讲他获颁金钟奖影帝的时候,是三人行的男主角来颁奖的。

李立群老师一向不爱炫耀甚么事情,他讲再酷再屌的经历都是那种淡淡的嗓音,

可是外国人给他颁奖,他却像是很高兴似的。

让我想起他之前讲过裘德洛、妮可基嫚两人的演技浑然天成,

我是觉得,在这个引述里,称赞的人和被称赞的人,艺术地位是相反的。

(也就是说,李大师在我心目中才该是被这两人赞赏的人)

但这是不是代表了,李立群大师有点点崇洋媚外呢XD

这个结论是有点偏颇的,起码,这不是他一个人的特征,

而是我发现很大部分的,从眷村长大的外省第二代都有这个特征。

(或是更精确点的说,台北的眷村)

我暗自地在心里,把他们的家庭背景和这个现象做了连结。

是不是因为他们的父母,多数都是军公教人员呢?

对于教育的要求,比起本省挂的吴念真等人要更多?

我发现起码那个时代的人们,从后来的一些电影啦小说我看见,

这些外省挂的眷村子弟,还满爱烙英文的。

把打火机叫甚么PX啊之类的。

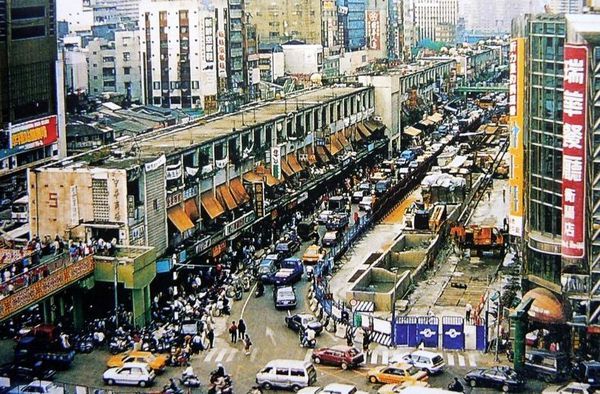

(而事实上,在我的印象里,西门町现在还在卖的那些甚么

骷颅头项链啊甚么打火机甚么的,在金万年大楼那边,

其实在很早很早以前就有在卖了,在中华商场卖军刀的卖甚么徽章的,

的同时早就在卖了,但当然,我的"早就",已经是中华商场的晚期了,

大概在等我大一点中华商场就拆了,铁路也地下化了。)

再说回,关于年轻人,关于下一个世代。

不能不引起我的注意的,是这几位大师和自己的儿女之间的互动。

说实在,我觉得他们都挺爱自己的儿女的,如果不是溺爱的话。

李国修就甭提了,那种零分哲学就活脱是小野和以前人本那些人的说法

对孩子没有甚么要求,只有爱和诚实。(我不认为这有甚么错,只是和一般人不太一样)

李立群也是,他的儿子也在弄表演,听某小道消息指出,在傻瓜村的表现...咳咳,就不多说了。

但我印象中,他给自己小朋友的分数却不算差。

还有,在我的印象之中,赖声川的女儿赖梵耘,台风稳健,活泼大方,咬字清晰,

但我真的好像没有看过她担任甚么吃紧的角色,赖声川大师也是很直觉地认为她女儿是演员的料。

只能说,天下的父母多半孩子还是自己的好吧。

更何况金宝老师呢,他老来得子,我想这才是他接下来得面对的课题吧。

同样的例子还有张大春,他在"聆听父亲"里把自己未出生的儿子定位成一个要听得懂自己家族故事的"读者"/"聆听者"

但我们在认识几个字和小燕之夜里可以看到,

他的孩子基本上也和我们这个世代小朋友没太多不同,

会看火影忍者,玩植物大战僵尸。

对我们来说,这些大师们以及他们塑造出的小说、戏剧的高度,

和他们的家人的相处,反而反差出了一种亲民的距离,

而这是我很喜欢的,好像他们不再高贵,也不再对我们这些升斗小民看不顺眼了,

不,不是看不顺眼,我的意思是,这一切庸俗的事情,普遍的事情,

甚么脸书啦、iphone啦、植物大战僵尸甚么的,

对他们来说,开始重要了,值得被记录、值得被诉说。

---

金宝老师

另外,让我稍微驻足想上一下的,

还有金士杰金老师。

他和李国修老师一样,都是魔羯座的,

我印象很深刻的是,金老师的生日好像也和我一样,年底。

当然,透过两位老师的星座,我自以为是地好像借此拉近了距离,

浑忘了两位大师的艺术地位和我有著光年以上的距离。

但是,不管是康熙来了还是小燕之夜,或是华视的访谈节目

其实,拨出的同时正好拉近了他们和一般人的距离,这也是节目的本意。

比方说,李国修老师本来对我来说,从某些小道消息那边间接得来的印象是一个像是哲学家的精神导师。

教你怎么哭,教你怎么培养演员本身的修练。

但是在综艺节目上,他却比较像是一个爱孩子、爱太太的中老年杯杯

没有架子,稍嫌啰嗦。

还有就是金士杰老师。

我是前一阵子就知道他终于结婚的消息。太太的年纪比我大不到十岁左右,

现在已经生了龙凤胎。

等于金老师在年过半百之后,才开始学习面对婚姻生活、家庭生活。他从一个人的反物质主义、精神论,

必须得练习买车、开车、搬家,炒菜给家人吃。

我觉得,金老师看起来不像是以前那样了,老绷著一张脸,

虽然他以前也演了很多脍炙人口的喜剧,但私下是严肃的。

这是我对他的印象。也听过很多戏剧系的人上他的课被他骂的事情。

但是,在节目上,一直被人家调侃的他,看起来竟然是那样的容光焕发。

好像是打了玻尿酸一样,真的年轻了好多。

而在某些卫道性质的念头打进我的脑海之前,

我又想到了一封情书,是金老师写给他之前的恋人。

也是一个女演员,叫作叶雯的样子。

她在大概十年多前过世了。

我曾经在好几年前网路上,看了那封信,并且深刻的感动著。

当时的我认为,那就是爱情。

对于再也见不到的、消失的人,深刻的怀念。

而这堪堪配合著这位大师高贵的艺术灵魂。

于是我益发的感动了。

所以可以想见,在听到他结婚,而且是吃这么幼齿的,

我甚至是有点感到一种被背叛的愤怒了。

但是,我后来发现,金老师,身为一个演艺精神的具体象征,

他其实也实实在在地是一个人。

有爱情的需要,有成家的需要。甚至,一个年过五十的老杯,还是有著即将干涸的肉体上的需要。

我想通了。这实在是件自然而然该发生的事情。

是一个其他人应该去恭喜、感到开心的事情。

没有甚么人,应该为了任何他人的眼光、任何自己的期待,去停滞不动。

而金老师,在人生走了一半之后,终于找到幸福。能够笑得那么发自内心,笑得那么直接而自然,这难道不是崇拜他的我们乐于见到的吗?难道,我们不该希望自己的偶像,可以过得幸福、快乐吗?

所以,我衷心的为金老师感到开心。

---

国修老师

国修老师提起了几个好玩的小掌故,这是我们这些戏迷很难想像的。

比方说,原来暗恋桃花源的创作源头,是来自他在南海路那个当时唯一的表演场地所观察到的现象,是真的有两班人在抢场地,也真的同时挤在一起共同鸡同鸭讲地排练。

还有一个,则是他后来对于相声这件事情仿如敬而远之似的,这是为什么呢?

却原来,当时他和王月去大陆特地拜马季老师为师,却被老师用一辈子灌注在这个语言艺术上的事情给震慑了。他随口问了声马季老师,信手拈来的段子大概可以讲多少个? 马季老师想了想,说:大概三百多个吧。

(我后来又跑去查马季老师的传记,发现身为十大笑星之首,永恒的传奇,他真是用一种很虔诚的心力去学习那些老段子,同时又发挥了无限的创造力去因应时事,编出一个又一个叫好叫座的新段子,用刻苦而宗教式的热情承先启后,那种努力和深刻,不得不认同,他说的相声,真的是种艺术!)

而李国修老师震慑了。于是认定,这是一个一般人不该乱讲的事情。而在电视上,他虽然客气,却让我瞧见了他对于某些单位或个人利用相声这种表演形式

去呈现,是多少带点不屑的。

我听到王月和他去拜师的时候,要奉束修而上,却身无长物,两夫妻对望一眼,就把王月手指上仅有的结婚戒指给脱下来奉上了。

其实是很令人感动的。

国修老师则再一次地在这些节目片段里,让我看见一个当初就发现的小特征。

我那时候看他的西出阳关,还有看他在康熙的一些说法,

我的说法是他的表演和导演就像是尺规画的一样精准。

但我发现,虽然他可能在数学的领域未必比得上任何一个上过微积分的大学生,

但是他对于数字有一种近乎神经质的偏执。

这个我懂,我数学也不是很好,但是我有时候会把一些数字记下来。

具代表意义的时间,日期。

国修老师对于温度计的偏执(虽然按照他的说法这背后是有个理论的),

对于数字的偏执。这都是让我觉得亲切的。

华视的节目有故事的人,都对三人各做了一集专访,集末会请受访者写下自己的愿望,

在三人之中(李国修、李立群、金士杰)

国修老师写下的愿望最实际,

要让剧团达到200个人全职(这种编制是满编,在我想来可算是世界级的水准)

还有希望能筹建一座1500人的剧场 (这个梦想我以前也曾经胡乱想过)

这也是用数字去表示的。

我很喜欢他直观地用数字去表达这个愿望的具体程度,

因为这听起来,好像就可以按部就班的实现了。

但是,真要说来我倒是最喜欢金老师写的:

再给孩子讲一个好笑的笑话、

再给太太烧一道好吃的菜、

再给自己写一出好看的剧本。

我觉得这是一个总是孤单的、总是追求艺术层次和心灵高度的人

开始把物质和精神调和了,开始好好的去体会咀嚼"他人",

最好的注脚。

(附注:身为普通良好小市民,我当然没有资格称他们一声老师,只是,我想,对于厉害的大师,最让我感到自在的称谓想来想去,还是只有"老师"了。就让我潜越一篇吧)