雪、霰、雾淞、霜怎分? 气象局:都是冰!只是形成过程不同

▲冰雪世界中,你分得清雪、霰、雾淞、霜吗?(图/翻摄自pixabay)

记者丘秝榕/综合报导

每到冬季高山上时常转为「冰雪世界」,但这片美丽的银白景致,到底是雪、冰霰、雾淞还是霜呢?中央气象局指出,其实,雪、霰、霜与雾淞都是一种固态水,也就是冰,只因为「形成过程」不同,才会出现不同名称。

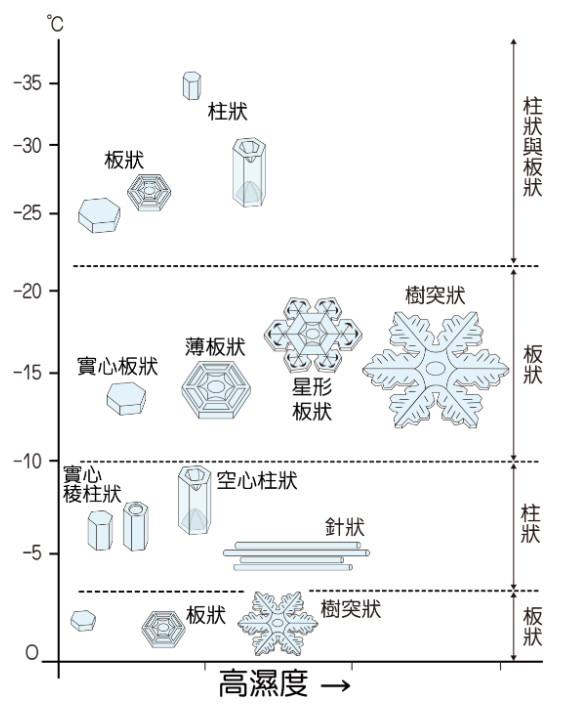

▲不同温度与饱和度之下的冰晶形态。(图/中央气象局)

「雾淞」的形成是由于过冷的水点撞击暴露物体上迅速冻结,形成白色或乳白色不透明冰粒聚积物,就称之为雾淞。雾淞较霜的密度为大且较硬,主要由分散之冰粒构成,密度约每立方公分0.2至0.3克。

虽看起来与霜的形状相同,但形成过程不同。两者的差别在于霜为水气遇到冷表面凝华而成,雾淞则是过冷水滴碰到可作为凝固的表面而结冰,因此只要达到此一形成要件后,雾淞便可在任何时间结晶出现。

▲斯洛维尼亚山区的雾淞。(图/中央气象局)

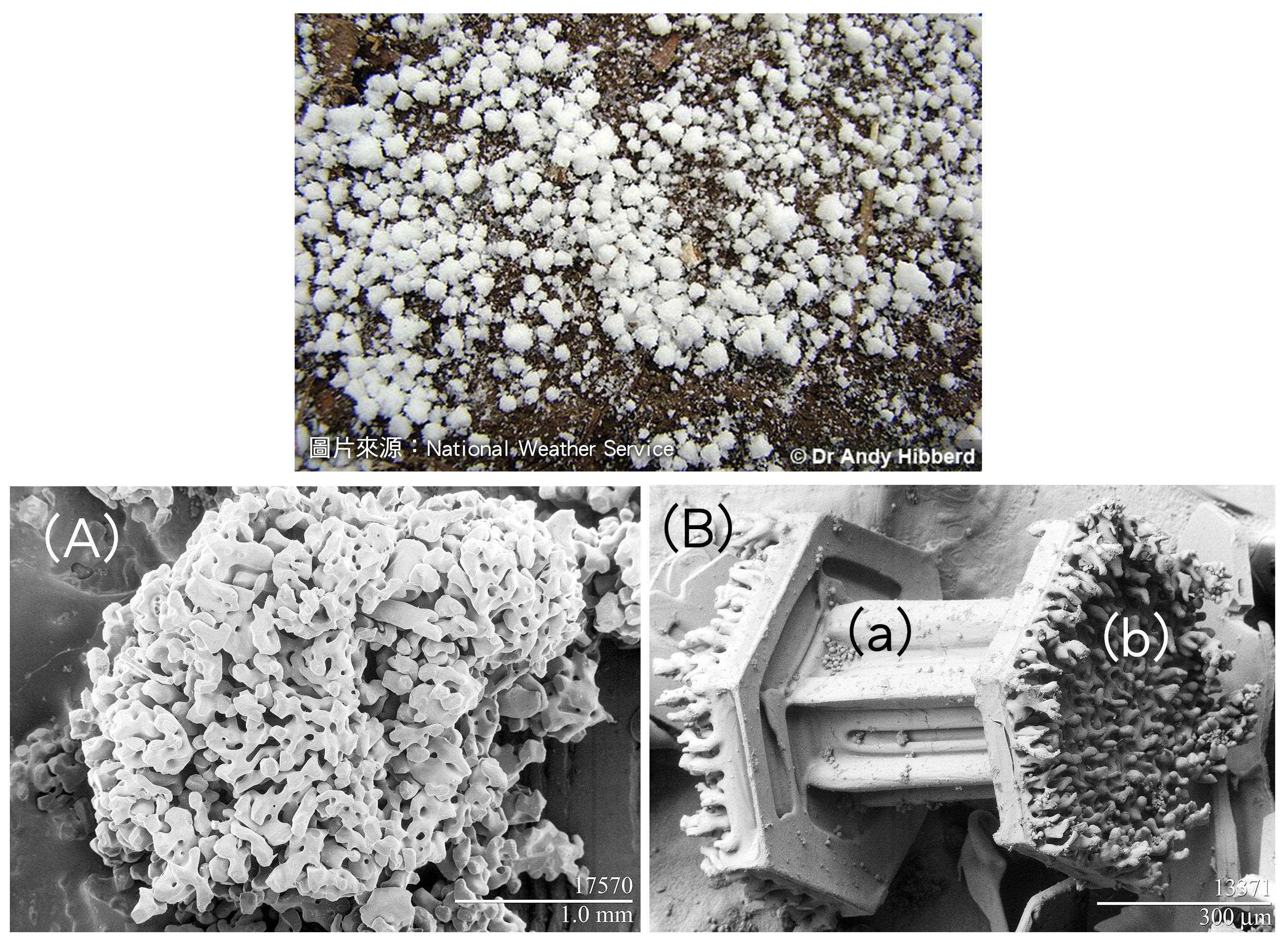

「霰」则是过冷的水附著在降落的冰晶、冰珠或破裂的雪片上形成,多为球粒状或近圆锥状,直径约2至5mm,因为是急速冻结,粒子里头还有很多的空气,结构比较松散。

降落时因空气阻力较小,像自由落体般速度较快,霰一般在下雪之前或与雪同时落下,当天空中出现白色固体降落速度不同,就是雪和霰同时落下的现象。

▲各种形状的霰。(图/中央气象局)

常说的「雪」是白色或半透明冰晶构成之降水,基本形态为六角板状、六角树枝状、六角柱状、针状等,常凝聚为雪花飘落地面。在气象观测上,雪的强度按其特性分为「微雪」、「小雪」、「中雪」、「大雪」。

「微雪」无论时间长短,其飘落之雪片不足以使暴露之表面全部遮盖或全湿者。「小雪」能见度到达或超过一公里以上者。「中雪」能见度小于一公里而大于0.5公里者。「大雪」能见度不足0.5公里者。 雪亦按一定时间内之雪量加以分类,与雨之分类标准相同。

▲树干与叶片上的霜(左)与汽车挡风玻璃的霜(右)。(图/中央气象局)

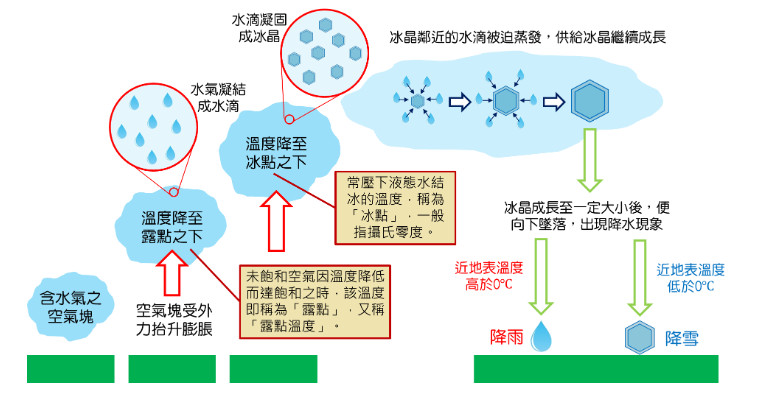

霜为固态水之一,可以呈片状、树枝状等。通常在晴朗无风或微风的夜晚之时,地表岩石或植物叶面上所出现的结冰现象。形成过程与露相同,均是含有水气的空气块遇到低温表面所产生的凝华现象。若接触到的表面温度高于零度、低于露点,则水气便凝结成水,出现「露珠」;若低于零度也低于霜点,则水气将凝华成冰,形成「霜」。

▲从空气块至降水的发生过程。(图/中央气象局)

天空中落下的东西有固体及液体两种状态,固体状态包括雪、雹、霰、霜、水晶云及冰雾等,液体状态有雨、露、云及雾等。气体状态者如肉眼所不能见之水气。

不过这些水气成云致雨可为人类带来甘霖,但也能造成重大灾害。而台湾农作物也容易因这些天气现象受损,出现寒害,各县市政府也都会提醒农林渔养殖业提早进行预防工作,避免出现过多的农损。