韓國職場文化有趣?難適應? 燒酒杯杯喝「感情快快好」

▲ 韓國飲酒文化盛行。(圖/記者黃心瑀攝)

作者:Fion

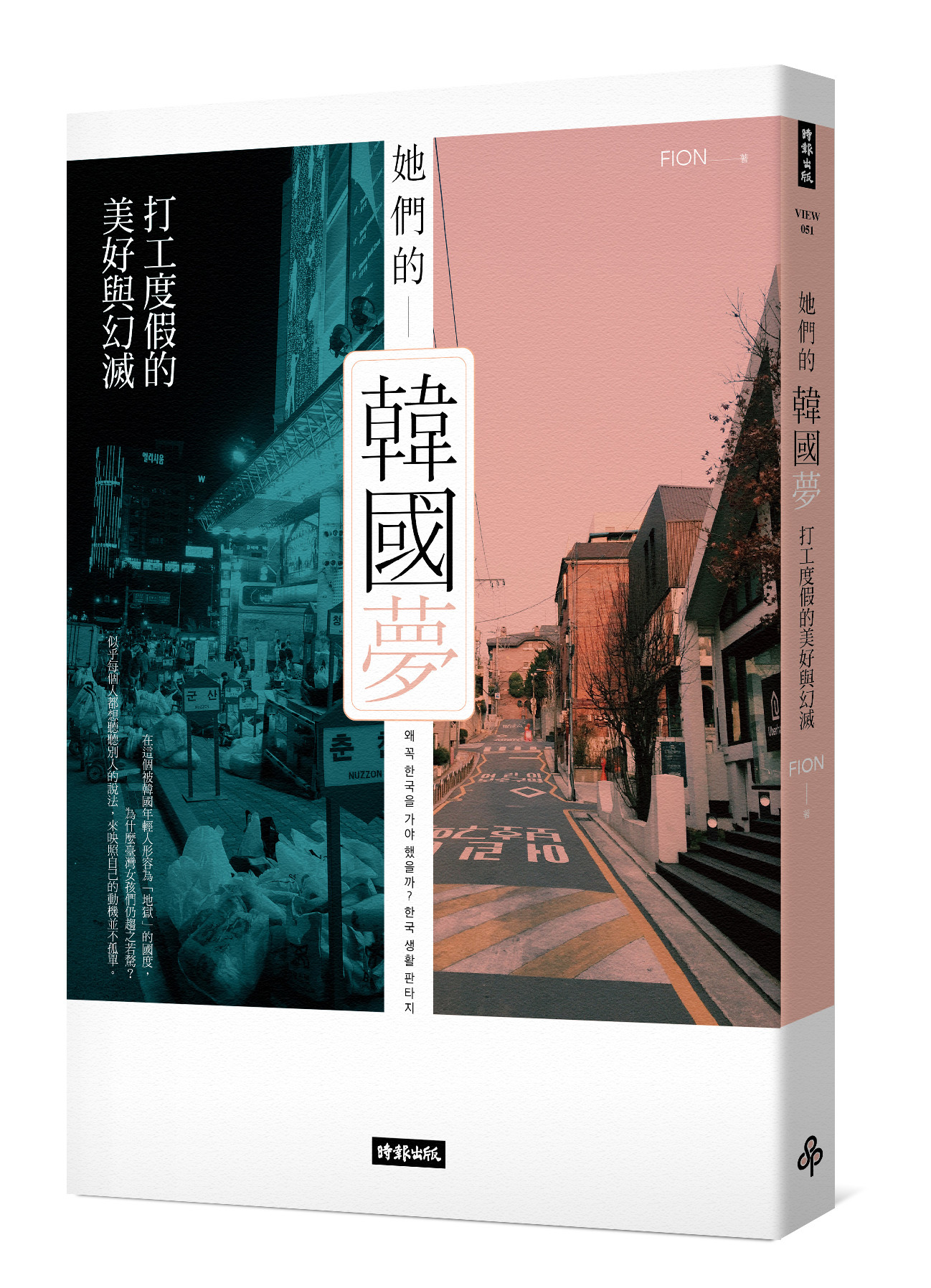

摘自:時報文化出版《她們的韓國夢:打工度假的美好與幻滅》

●精選書摘

跟韓國人打交道,最讓人害怕的或許就是「燒酒」了。前美國記者法蘭克.阿倫斯在他的著作《韓國,原來如此!》一開頭,就描寫著這樣的場景︰「韓國流行音樂砰砰砰的轟進我雙耳,熱力四射的程度教人不敢領教;二手菸充塞我的肺,我原本乾淨清爽的襯衫早已被汗水浸濕,上面還留有稍早喫晚餐時噴濺到的牛肉汁和神祕醬料;一閃一閃的彩色燈光切割這個漆黑的密閉房間,我跟十多個大叫大嚷、拍掌喝采、又笑又鬧、勾肩搭背的韓國人擠在裡面……他們不麼喝、不唱歌的時候,就忙著把某種裝在綠色小瓶子裡、由幾個中年韓國人送進來的不明液體全呑下肚。」

在韓國待了四年的我,讀到這段文字時,立刻心領神會這寫的是「會食(회식)」的第二攤。「會食」意指公司聚餐,通常是全組或全部門員工一起聚餐,由公司出錢買單。平常透過硬邦邦的工作交流,難以認識彼此,那就藉著喫飯喝酒放鬆心防,讓感情加溫。對於喜愛團體活動,強調團結的韓國人來說,喝酒博感情是一件非常正常的事。不只工作,連平常的生活也很習慣有酒精相隨。

韓國人聚會常常會到晚上十二點、一點才散場,好幾次我和老公的朋友們一起喫飯,即使是帶著才四、五歲的小孩出席的朋友,也會陪著我們一路喫喝到最後,不像臺灣父母會以「我們家小朋友的睡覺時間到了」為由先離開。一羣人去露營的時候,也是邊烤肉邊喝酒,小孩就在一旁跑來跑去。酒精,是個非常自然的存在。

而韓國的大一新鮮人入學後必參加迎新宿營,向來也充斥著喝酒、遊戲,大學生活中一路到學校的忘年會、社團聚會、聯誼……幾乎每一個場合都有酒精相伴。等於從小時看著大人喝,到長大了自己跟朋友喝,進入職場,自然也習慣用酒精和其他人打交道。

對於日常生活中得謹守著上下關係,轉換敬語、非敬語的韓國人來說,喝了一點小酒微茫的狀態,就好像能夠跨越一點禮儀的邊界,也不會被特別注意,可以比較放鬆。以我自己來說,因為個性比較怕生,藉著酒精催化,纔有勇氣拉著韓國女生朋友的手︰「歐膩(註:언니,姐姐的意思。)~幫我看這是什麼意思。」所以我能夠理解,對喜歡結羣成黨、拉關係的韓國人來說,酒精是幫他們加速拉近彼此距離的好工具。

只是工具一旦被濫用,就會帶來負作用,甚至從解藥變成毒藥。為了凝聚團結心,讓員工用公司的錢聚餐的「會食」,後來演變成職場人下班後卻無法回家休息,還得跟同事、上司們聚餐應酬,被半強迫的灌醉,連續好幾攤的喝到半夜,隔天卻還是得準時上班打卡,成為讓人心累身也累的惡性循環。

在各種暴飲猝死的新聞、肝病防治宣導,甚至連續劇、綜藝節目的影響之下,現在許多大企業也開始帶頭改善,像是SK證券提出「119會食」口號,就是隻喝一種酒(混著喝容易醉,只喝一種會比較輕鬆)、只喫一間餐廳(喫飯就好,不用續攤到KTV唱歌)、九點以前結束。讓大家純聚餐交流感情,不用再像以前得喝到半夜才能回家。

▲ 韓國職場的「會食」總是要續好幾攤。(圖/時報文化出版提供)

而身在職場的臺灣人,其實還有一道「外國人」的金牌可用。法蘭克.阿倫斯在書裡就常提到,身為一個部門裡少有的西方面孔,他「拿到了韓國籍同事都沒有的大富翁桌遊『老外出獄許可證』」,別的同事要乾杯,他只需要配合著拿起杯子有個動作,輕啜一小口就好。

雖然一個外國人身在韓國職場,難免碰上升職的透明天花板,但相對的,外國人身分也是一個百搭的好用理由:「我們╳╳人(臺灣、美國、英國……自行帶入)沒有這樣的習慣」或許有些白目會回你:「來韓國就要照韓國的習慣做。」不過對於這樣的人,本來拿什麼理由都是沒用的,只能閃遠一點。

如果你本來就好杯中物,跟韓國人打交道絕對可以輕鬆一點,算是一條捷徑。但如果不喜歡喝,其實也是交得了朋友,畢竟韓國人中也有不少人討厭這樣的喝酒文化。而且日久見人心,可以在別的地方展現你的本事和親和力,不用勉強自己一定得跟上韓國人喝酒的節奏。

★ 本文經時報文化出版授權,摘自《她們的韓國夢:打工度假的美好與幻滅》

★ 知韓文化協會執行長朱立熙、東吳大學社會學系助理教授何撒娜、臺灣東北亞學會副祕書長董思齊、諧星作家黃大米築夢推薦