【嶺南史話】南越國擁遠洋貿易 墓出波斯阿拉伯非洲物證

南越國並非「小國寡民」,墓有本土縷玉衣,富有得連三國孫權想盜趙佗墓。

東漢末年,羣雄爭相割據,天下紛亂不止,嶺南的交州仍是大漢十三州中唯一淨土。直到劉備入蜀後,東吳的孫權趁機拿下交州。據北宋《太平寰宇記》載,孫權於東吳黃武五年(公元226年),聽聞南越國第一代王趙佗陵墓多奇珍異寶,派呂瑜領兵數千穿行深山密林間尋找,結果不盡人意,只找到趙佗曾孫、第三任南越王趙嬰齊陵墓,並在陵墓內發現絲褸玉衣和皇帝信璽、皇帝行璽等金印。

影視中的孫權 (網上圖片)

上一篇【嶺南史話】講到趙佗在秦末動亂時在嶺南割地稱王,建立南越國,做了近70年南越王。據載,趙佗在世時搜羅了不少珍寶,死後都帶入了墓,所以他的墓中有多少珍寶無人知曉,只知道絕對可以用富可敵國。南越王墓中,價值最高的是第一任南越武帝趙佗墓,其次是第二任南越文帝墓,第三任就是孫權挖走的那座,第四、第五任在位時間過短,價值不高。

漢墓為何十室九室,因為埋藏了無數珍寶,所以嶺南一帶,南越王墓必然為地下寶藏的象徵,吸引大批盜墓者,包括東吳大帝孫權大張旗鼓地尋找。2000年間,除了孫權,應該有大大小小針對南越王的盜墓活動,但據推斷孫權應該是最成功的一位,卻不找不到前兩任南越王究竟有多富有。南越王留下了多少財富,藏在哪裡,一直是嶺南千古之謎,卻在1983年無意間發現。

南越文王墓現場 (網上圖片)

相關文物保護單位經初步勘探,已經在洞穴中找到一個巨大漢代青銅鼎,據當年嶺南開發低水平以及古墓的高規格,已經能推斷為南越王墓。結果在墓室更深處找到多不勝數的玉器、金銀製品、青銅器。墓室中藏品真的如「地下寶藏」:壁畫、玉器、鼎、金銀製品、象牙、陶瓷、絲綢、名貴的木器層出不窮。其中,單單是年代悠久的青銅器文物就有500件之多,包括酒具、鼎、樂器、廚具、青銅車馬等等。另外,寶石、玉佩、刀劍、銅鏡、金器、銀器數量同樣龐大,且不乏精品。

南越王墓出土珍品 (網上圖片)

南越王墓出土珍品 (網上圖片)

出土波斯蒜頭紋銀盒,內有阿拉伯丹藥 (網上圖片)

眾多的文物中,出現一個十分奇特的銀盒,明顯不是漢代中原產物。銀盒直徑15釐米,高12釐米,表面雕刻的花瓣閃閃發光,盒中更存放古老丹藥。專家認為,銀盒是波斯帝國產物,而丹藥則來自阿拉伯,它們是通過遠洋貿易,來到南越國。這一發現,改變傳統思維中南越國「小國寡民」的觀念,也將嶺南地區遠洋貿易,推進到了秦末漢初。在南越王墓中還出土5支非洲大象牙,也是當時遠洋貿易的佐證。

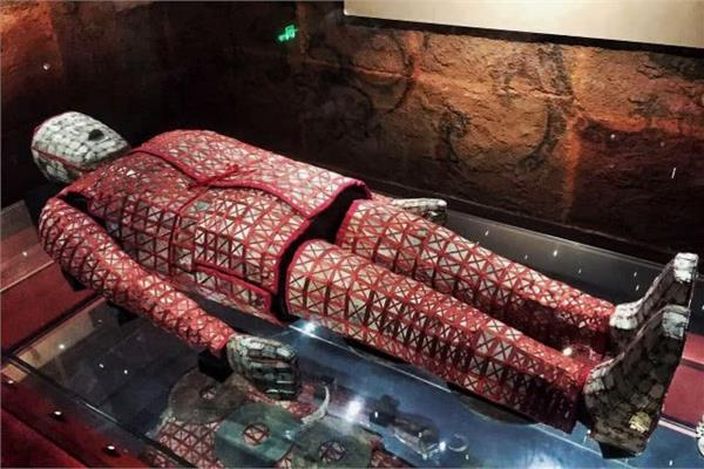

出土絲縷玉衣 (網上圖片)

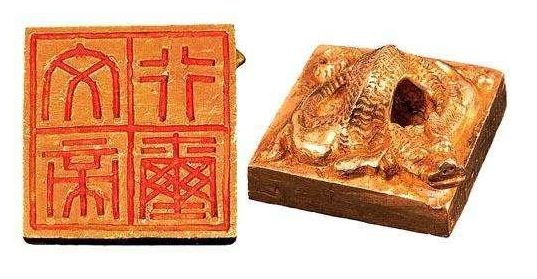

南越王墓的精彩不止於此,還出土了唯一絲縷玉衣。玉片共有2300枚,由絲綢相連,與漢王朝的金縷玉衣有根本性區別,屬於南越國本土自製產物。玉片打磨精細,玉質溫潤,做工精緻,是不可多得的珍品,也可反映當時南越國工藝水平。至於南越王墓中的「鎮墓之寶」文帝行璽,更指明墓主身份,他就是第二任南越國王趙昧。

南越文王墓出土的「文帝行璽」金印,左下角為印文正面,刻「文帝行璽」,說明趙眜雖對漢朝稱臣,但在國內仍然稱帝 (網上圖片)

南越文王墓出土的「文帝行璽」金印,左下角為印文正面,刻「文帝行璽」,說明趙眜雖對漢朝稱臣,但在國內仍然稱帝 (網上圖片)

嶺南流傳了兩千年的南越王墓之謎終於被找到,儘管是第二任南越文帝之墓,但陪葬品之豐厚也足以讓人驚嘆。更不用說第一任南越王趙佗陵墓,必為名副其實的「地下寶藏」。

南越王墓的出土,使得資料不多的南越國,更真實、更全面地出現在了人們面前。它絕不是「小國寡民」,波斯帝國的銀盒、阿拉伯丹藥、非洲大象牙,說明著南越國有遠洋貿易的事實,更是海上絲綢之路的東方發祥地。對於漢王朝來說,它算不上強大,但在東南亞和中亞地區,南越國是有一定影響力。